キャリアのスタートから東京オリンピック・パラリンピックへの参画を経て、後編は、大阪・関西万博デザインでの実践、そして将来構想の話をおうかがいする。

しかし、引地の提案した共創プロジェクト「OPEN2025」はプロポーザルとしては採用されたものの、最終的に協会の組織内で調整した結果「JOIN 2025」というコンセプトに統合される。

その後、万博のデザインシステムに関する新たな公募が出される。

「ロゴが決まった後に、当時はVI、ビジュアル・アイデンティティと言っていたんですけど、万博協会から公募が出たのを、ワントゥーテンのプロデューサーが見つけてきて「どうしますか?」と聞かれたんです。オリンピックでデザインに関する一連の問題もあったんで、結構悩んだんですけど、以前VIDについても考えていたから、それをうまく統合してできないかと思い始めたんですね。当時、ロゴも賛否両論で、面白いという人もいるいっぽう、人によっては気持ち悪いとかも結構叩かれていたので、とにかくそう見えないもの、可愛く見えるものを考えました。」

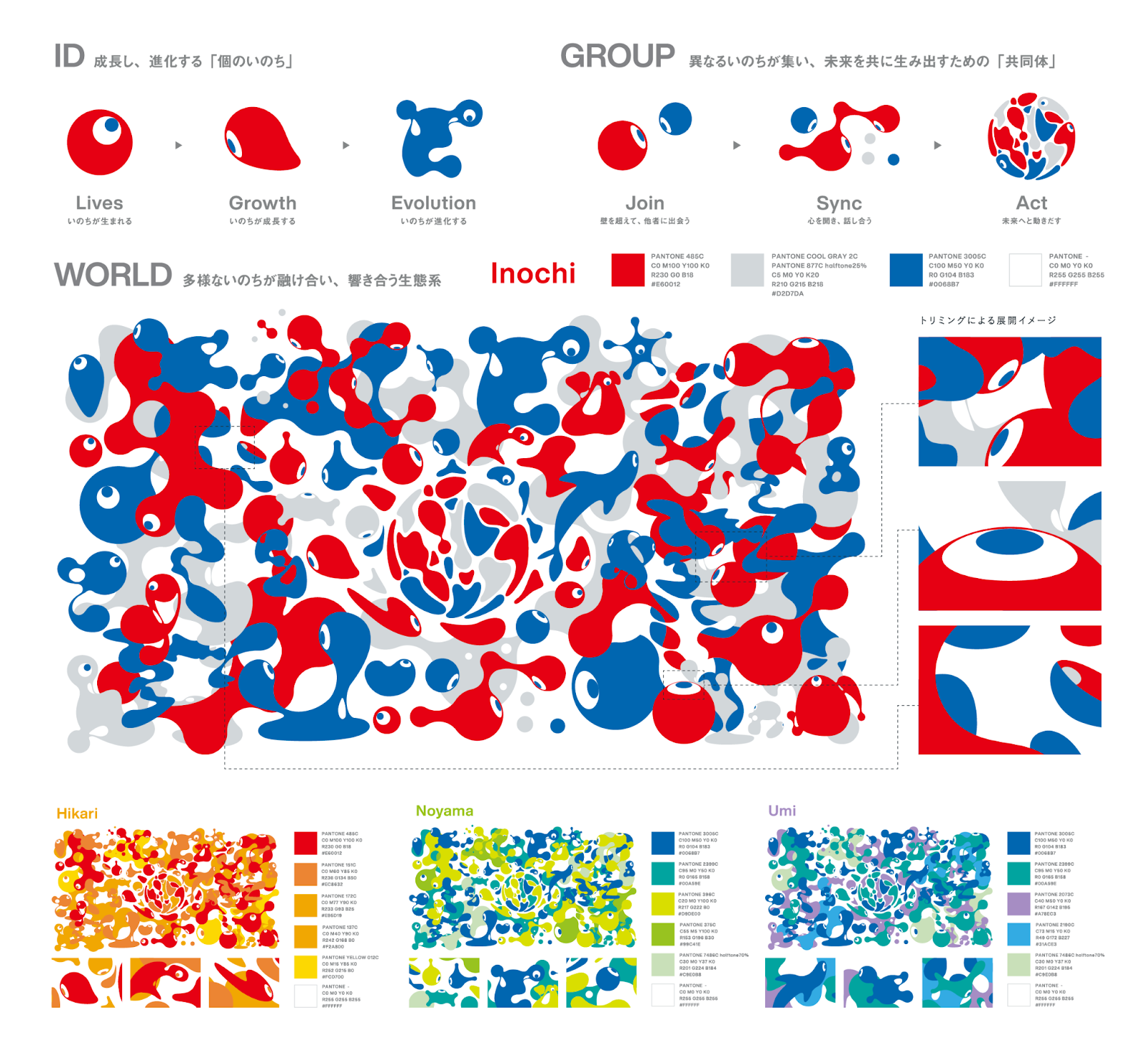

引地らが提案した「デザインシステム」は、生命や細胞のようなIDが誕生して、進化し、それらが対話してGROUPとなり、一つの生態系であるWORLDになる。赤と青の彩度の高いシンボルカラーに灰色を入れることで調和させた「Inochi」が原形で、どこをトリミングしても使用できるし、世界観が崩れない。さらに、赤から黄色までの色相を使用した「Hikari」、黄緑から青までの色相を使用した「Noyama」、青緑から紫までの色相を使用した「Umi」の3つのWORLDが派生することで色相環を網羅し、水辺や森などのさまざまな要素のある会場の動線をデザインできる優れたプランだ。ただし、当初考えていたのは、デジタル的な要素が強いものだったという。

「当時まだコロナの感染が広がっている時期だったんで、バーチャル上で行われる万博も考えなきゃいけないという話があったんですよ。だから、バーチャル上で実現して、一貫性をつくれるデザインのあり方ってどういうものなんだろうというのがスタートにあったんです。

UI・UXみたいなのを僕もやってきたので、現実と仮想の両境界を横断する一貫したブランド体験を考えていました。それで、エンジニアを入れて、Houdiniという映像系のCG系のソフトを使って、アルゴリズムを設計しました。生成する細胞数をパラメーターで入力すると、それに応じて細胞を生み出す仕組みで、3D空間上でも展開できるような考え方を取り入れました。」

想定していたのは、アナログ、デジタル、空間、環境も含めた壮大なプランだった。

.png)

.png)

「元々出していた企画書の中では、人間と自然とテクノロジーが共に創るデザインを示していました。3D上で生まれた細胞が、バーチャル上とリアルを行き来するようなデザインシステムでありつつ、それを夢洲会場の天気とか気温、人の混雑状況、もしかしたら二酸化炭素の排出量といった、いろんな環境データを取り込んでリアルタイムにデザイン生成され続けるという仕組みです。混雑状況をデータビジュアライゼーションするなど、そういうシステムまで落とせたら最高だと思っていたんですね。」

引地らが出したプランは、プロポーザルで圧倒的な一位を獲得する【※1】。審査員は博報堂デザインのクリエイティブのトップである永井一史や、公式ロゴや公式キャラクターの審査委員をつとめたシマダタモツらだった。

「このデザインポリシーを、デザインシステムの展開性も含めプロポーザルで提案した時に審査員の方たちも想定している以上、というかめちゃくちゃはみ出たものが出てきたんでびっくりしたと後で聞きました。普通のガイドラインだと思ってプロポーザルを公募していたと思うので……。革新的なところが良かったっていうふうなコメントが書いてありましたね。デザインポリシーの中に、参加と共創をうながすプラットフォームである「開かれたデザイン」として、採用されなかった共創のコミュニケーションコンセプトを入れ込み、そこを軸にしたデザインシステムを設計しました。」

.png)

.png)

.jpg)

しかし、引地の万博はここで終わる予定だったという。

「1年間ぐらいデザインシステムをつくって納品する期間がありました。納品すると、協会に物が移るだけではなくて、所有権も運用権も全部移るので、その時点で僕らはもう入る余地がなくなるんですよ。継続の契約は特にないので……。本当はアップデートや運用面、展開面までみれたら良かったのですが、残念ながら制度的にそういった方法はなかった。協会にもデザインチームをつくるべきじゃないかという提案もしていましたが、残念ながらそれも予算などさまざまな問題で実現しなかったようです。だから一回万博を離れ、ワントゥーテンも退社することにしました。

たくさんの経験も積ませていただき感謝しつつ、オリンピックも万博もやらせてもらい、十分やりきったという気持ちでした。またKyashっていうデザイン、フィンテックの会社にデザイン責任者として、ヘッドハンティングされたこともあります。スタートアップにまた移って、そこのデザイン組織をつくることをしていました。自分でデザイン組織を内側からつくり、経営とデザインの関係性を追求しコミットしようと思いまして。だから、万博からも離れて全く違う仕事をしていたんです。」

.jpg)

.jpg)

離れた後はどのように万博を見ていたのだろうか?

「ネット上で楽しみに見ていたっていう感覚に近いんです。仕事としては離れていますが、出ていくものはやっぱり横目で見えちゃうんで。これちょっと違うんだよなって思ったりすることは正直なところありましたよ(笑)。でもそこに何か言うのって野暮じゃないですか、完全にシステムなんで。だから一線を引いて、みんなが使ってくれていいものになっていくことを楽しみにしていくようなスタンスでいたんです。片目をつぶりながら、万博自体はやっぱり応援していたんで、成功してもらわないと。せっかくつくったものなので。」

そんな時、かつて共創促進のためのJOIN2025というプロジェクトで仕事をし、元博覧会協会でロゴ選定のプロジェクトにも関わったdemo!expo理事の今村治世から万博のデザインシステムの状況を聞く。

「素晴らしいデザインシステムが引地さんが構想したような運用にはなっていませんよ、みたいな......(苦笑)。みんなに参加してほしいって思って、デザインポリシーにも記した参加と共創をうながすプラットフォームとしての「開かれたデザイン」を目指した自由度の高いシステムを作ったつもりだったんですけど、実際は制度的な、ガチガチのルールで真逆の運用になっていると。そのあたりからデザインシステムを使ったデザイナーたちからも僕にどうにかならないかと相談が来るようになっていました。かつて送り出した娘が悲しい思いをしているみたいな、そういう感覚に陥ってしまって……。だから、それを本来あるべき姿へ取り戻しに行くっていうかうちの娘はもっとかわいいんだぞみたいな。今村さんは、そういうのを感化させるのが上手い人で(笑)。クレバーなんだけど、クリエイティブも好きっていう。そんな今村さんに万博に戻ってきてくださいよみたいな感じで言われて……。そこで今村さんからdemo!expo代表の花岡洋一さんを紹介されて徐々に万博関連のプロジェクトに関わることになっていきます。」

その時、すでに開幕まで1年となっていたが、会場ドレッシング(装飾)や音楽をどうするか決まってなかったという。そこで会場デザインのプロデューサーの藤本壮介と共に、4年前にデザインシステムを担当した引地と、大阪の株式会社人間のプロデューサーである花岡が組み、ランドスケープデザインを担当した忽那裕樹(E-DESIGN代表取締役)とも連携しながら、万博の会場ドレッシングのプロジェクトに改めて参加することになる。引地は会場ドレッシングのクリエイティブだけでなく、サウンドスケープのクリエイティブ・ディレクションも兼任し、会場全体の空間体験をこのチームで統合的にデザインしていくことになった。

「僕らに声がかかったのが1年前なんで、企画の開始がもう直前だったんですね。その時点で「まだ何も決まっていない」と知り、正直かなり焦りました。会場に掲げる旗やプロジェクションマッピングといった“例示的なアイデア”はあったものの、具体的な企画は一切固まっていない状態。僕らがデザインをするだけでなく、多くの関係者とのコンセンサス形成や、限られた予算とのすり合わせも同時に進める必要がありました。そこから僕らが企画をまとめていって、さらに予算のすり合わせをしていったんです。ただ、2024年の秋ぐらいに施工業者の入札をしなきゃいけないんですよ。藤本さんは国内外を飛び回っていたため、やり取りの多くはオンライン。対面で会えたのは、会場視察で大屋根リングに登り、現地で下見をしたタイミングでした。あれは2024年10月だったと思います。」

開幕前から1年間という短い期間で、相当なデザインやプロジェクトを実施しているが、どのように具現化したのだろうか?

「もちろんいいものにしたいと思っていましたけど、不安もありました。予算規模をすり合わせていく中で、どこまでやっていいのかも合わせて詰めていく必要があった。だからとにかくいっぱいいろいろ案を考えようっていうので、実際は10 分の1ぐらいしか実現しなかったのですが、構想段階ではその10倍ぐらい企画があるんですよね。それを藤本さんに最初プレゼンするとき1時間ぐらいずっと話し続けました。藤本さんは多分こんなにあるの?って思ったと思うんですけど、藤本さんは全部やりたい。素晴らしいって言ってくれて面白さをわかってくれた。熱量は感じてくれたんだと思います。」

.png)

しかし、実現しただけでもすごい量である。わずかな時間で洗練した企画に仕上がっている。

「多分僕がデザインシステムを4年前に考えていたから、あるべき姿やゴールが見えていたというのはあると思います。でも一度は離れた万博ですが、藤本さんや花岡さん、忽那さんなどさまざまな出会いがあり、奇跡がつながって参加することになった感じです。本当に何か神様がいたんじゃないかとしか思えない。だから藤本さんとはSNSでは繋がっていたわけですが、直接会ったことはなかったわけです。それを、思いを持った人同士を結びつけた神様がいるんじゃないか。これは、ドキュメンタリーになるなって思うくらいです。計画じゃないことを面白おかしく言うつもりはあんまりないんですけど、結果的には今回何かがいたとしか思えないですね。」

会場ドレッシングは、株式会社人間ら多くのクリエーターやアーティストたちと組み、話題となった正座してお出迎えする「いらっしゃいミャクミャク像」や、立体と平面で、ゆるやかに道案内をする“こみゃく”のサイン、25組のアーティストたちの壁画などが話題となった。さらに、不定時法と言われる、季節によって異なる江戸時代までの相対的な時刻と、混雑や環境に合わせて変化するサウンドスケープ・デザインなど、「八百万(やおよろず)」とコンセプトにうたわれるように、会場のいたるところに発生する“いのち”が表現され「EXPO WORDs」【※2】と名付けられた。

.jpg)

.jpg)

.png)

藤本と引地は、今回の大阪・関西万博におけるクリエイターの中で、プレイヤーでありながら、結果的にSNSを使用した優秀なスポークスマンにもなった。それはどういう経緯だろうか?

「4年前に制作したデザインシステムの時から発信していたわけですが、途中から藤本さんとは Twitter(現・X) 上でやりとりし始めるんですよ。藤本さんも僕がどういうポジションなのか、よくわかってないかもしれないし、途中、万博から離れていると思っていたかわかんないですけど。藤本さんも結構僕のポストを引用リツイート(リポスト)して、「引地さんありがとうございます」、「一緒に盛り上げていきましょう」と書いてくれて。なんかネット上では知っている仲間みたいな感じ(笑)。ただ、徐々に藤本さんも混乱に巻き込まれていくんです。」

そして、引地もその混乱の中に飛び込んでいくことになる。

「僕らが会場ドレッシングや音楽のプロジェクトに入った頃はもう逆風の嵐だったと思うんですよね。予算超過とか工期の遅れとかっていうのは結構言われていたんで。僕らもさすがに参加していることを言っていいタイミングと言っちゃダメなタイミングというのがあるんで、会場ドレッシングの内容については言えてない状態でした。でも藤本さんがそれに対して、すごく丁寧に一人でずっとSNSで対応をし続けていました。デザインシステムってあまり世の中に知られてなかったのですが、逆にプロの人たちは今回の万博のデザインシステムめちゃくちゃいいねって結構言ってくれたりはしていたんですよ。ただ一般市民までは届いてなかったんですね。自分も万博のことを話すとメンションがいろいろ来るようになって、藤本さんにそれをリツイートされると、さらにそれが多く来るっていう(笑)。それは喜ばしいところもあるんですけど、心ない言葉もかなりかけられるようになって、一時期はSNSで発信するのはもうちょっと危険かなって。キャリアがなくなる恐れがあるので……。」

しかし、引地もSNSで発信したり、対話したりすることをやめなかった。

「当時は藤本さんぐらいしか万博に関連して継続的に発信している人はいなかったですね。反対する人はいっぱい生まれるけど、擁護する人はいない。情報がないからみんなわからないので……。若手建築家のトイレ(若手建築家が設計を担当した休憩所やトイレなどの20か所の共用施設)もそうだけど、協会から公式の説明がそれほど多くなかったじゃないですか。一般の人は正式な情報がないんで、それがいいかどうかっていうのがわかんない状態が多分あったと思うんです。そういう状況の中でどうしようかなと思った時に、藤本さんが一つひとつ誠実に対応しているのを見て、一回やめようかなと思っていたんですけど、このままやめると本当に藤本さんだけになるので……。」

そこで引地も踏みとどまったのはなぜだろうか?

「藤本さんがそういうやりとりをしていることがすごく嬉しかったんですよ。そこは藤本さんを見ていて、なんとか踏みとどまった。僕もやり続けようって思えたのは、彼の行動を見ていて、とても勇気づけられたからです。僕はオリンピックの出来事に対して忸怩たる思い、複雑な思いがあったので、藤本さんがオープンに、僕がかつて立てたコンセプトのようなことをやっていらしたんですよね。それを見て、自分が立てたコンセプト、オープンプロセスとかオープンナレッジとかっていう、かつて考えていたようなことを、僕がここで今逃げ出して、やらなかったら、自分のコンセプトを裏切ることになるなって思って。開かれたデザインっていうポリシーを掲げたんで、自分で掲げたポリシーを自分もやらなくなったら、もうそれは負けだなって思ったんです。」

実は、開幕1年前の段階で、引地はSNSでフォロワーとの関係を徐々に築いていた。

「最初は僕らが考えたIDが“こみゃく”と呼ばれる現象が起きるんです。僕がIDって名前ってつまんないから、愛称をつけてください、みたいなことをフォロワーさんと言っていて、『もののけ姫』のこだまとか、トトロのまっくろくろすけみたいな。それで大喜利みたいになって、誰かが“コミャクたち”と名前を付けて、最初片仮名だったんですけど、平仮名がかわいいよねって僕が言ったら、みんなが“こみゃく”と呼び始めたんです。最初はフォロワーさんたちだけだったんですけど、その内、クリエイティブチームが呼び始めて、協会さんとのメールのやりとりに“こみゃく”って言葉が発生し始めて、協会との企画書の中にも書き始めて(笑)、一般の人たちも“こみゃく”って言い始めるという経緯なんです。」

さらに開幕前の2月には新たなムーブメントが生まれる。

「Xのユーザーの中に、大塚国際美術館の庭にミャクミャク様の細胞が落ちていて怖かったっていうポスト【※3】があって、それはロゴをデザインしたシマダさんがつくったもので、一つの細胞が切り出されているみたいだったんですよ。でも、ミャクミャクがかわいそうとか、怖いとか言われるのが嫌だったので、それは“こみゃく”と言って、このあと成長して、進化していきます。今後、別のDNAと結びつき、突然変異していきます。みたいな引用リポストをして、過去にデザインシステムに関して説明したものをいろいろスレッドにつけていったんですね。その進化の説明が面白いと言われて、生命や細胞がどうたら言っているので、マッドサイエンティストとか呼ばれたりして(笑)。」

そのようなユーザーとのコミュニケーションの中で、“こみゃく”の最初の二次創作【※4】が生まれる。

「最初にnitta【※5】さんという方がこみゃくをファンアートして猫を描くんですが、これが2.2万いいね(2025年12月19日現在614.3万表示)されるんです【※6】。二次創作はオープンにしようって言っていたけど、こういう形になるとは思ってなかった。IDやグループを切り出して、それを素材にしたりとか、プラットフォーム的に使っていくのは、最初の企画の提案の時に出していたんです。一般の人たちがこういう形で参加するとは思ってなくて、「怖い」とバズっているポストに引用リポストでそれの説明を加えていったことによってさらに拡散されて、それを見た人たちが二次創作をやってみようかなっていうので次々に広がっていきました。さらにクリエイターの二次創作を、僕が引用リポストして、褒めることによって拡散装置みたいになっていく感じです。それが全部“万バズ”していく状況でした。一週間ぐらい自分のリポストやいいねが鳴り止まない状況がずっと続いていて。それで今のネガティブなことで溢れたインターネットじゃなく、昔のような創造性とか知的な情報がめぐっていく「いいインターネットが戻ってきたね」ってみんなが言ってくれたんですよ。その時は手応えありましたね。」

批判にさらされていた万博も、開幕の後は風向きが変わってくる。

「テストランぐらいから思ったよりいい反応だったなって思いましたね。開幕して、全体的に結構ガラッと変わった感じがしました。開幕して、中に人が入って、リアルで見た人たちの発信っていうのがすごく強くなった。今までネガティブな声が目立っていたっていうのは多分あると思うんですけど、実際声を出してなかった人たちがほとんどだったので。リアルで見た人の言葉って強いんです。今回、オリンピックの影響もあり大手広告代理店が全体統括的に入れなかったことなどが起因して広報が弱かったと言われていた時期がありました。あまり情報が世の中に出ていかず、正直何があるのかが伝わっていなかったというのは事実としてあったと思います。ただ開幕したことによって、スマホとSNSによって市民が広報を担ってくれたというのが、今回の万博の面白いところでした。そこで一気に空気が変わったんです。足りないところを市民が補ってくれた。」

デジタル上で先行していた二次創作や参加のムーブメントは、その動きを知らずに会場に来た人たちと徐々に交わっていくようになる。

「4月の時点から徐々にっていう感じだったんですが、開幕してからはこれ何だろうっていう反応も確かにありました。なんかミャクミャクっぽいものがいたみたいな(笑)。ミャクミャクの破片みたいなものが描かれているとか、そういう言い方がされていましたね。そもそもデザインシステムを知らない人もいるし、“こみゃく”のプロジェクトを知らない人もいるんですけど、僕が一個一個の今回のクリエイティブをどういう考え方でつくっているとか、これはこういうアイデアですとか、こういう“こみゃく”がこういうところにあるんだよみたいな、オープンナレッジじゃないですけど、皆さんにプロセスも含めて共有していくことをやっていったときに、面白いと思ってもらえたんですかね。」

引地は初めて知る人たちに対しても丁寧に説明していった。

「それまで“こみゃく”とか知らなかったし、注目してなかった人たちが、これって“こみゃく”って言うんだとか、一般の人たちも知られてきて、僕の発言とかもそれなりにリツイートされてきて、オープンしてから全体としてこういう世界観があったということが伝わってきた。それで、もともとデザインシステムでこのくらいやりたかったっていうのを今回の会場装飾で全部ではないんですけど、ある程度やりたかった構想をやっと実装できたっていう思いはあったんですよね。」

会場には、“こみゃく”をモチーフにしたCo-MYAKU Sign.や25組のアーティストたちによるアートCO-MYAKU ’25、またサウンドスケープ・デザインによって大きな世界観=ワールドを築いていた。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

「それで“こみゃく”をアーティストたちとつくったりするのも、ある程度できていたので、それを全体性として世の中に出せて、“こみゃく”って言うんだっていうことがなんかわかり始めて、それがリポストされていく。それを新聞が取り上げていく流れがあったんです。新聞の見出しに「“こみゃく”いま大人気」みたいな形で書かれたりして、多分メディアの人も面白かったんだと思います。」

そして、ミャクミャクの人気もさることながら、観客たちが会場を装飾するためにさまざまな形で描かれている“こみゃく”を発見してSNSにアップしたり、自分たちで二次創作したりすることがブームとなる。それが会期後半にかけてヒートアップしていく。

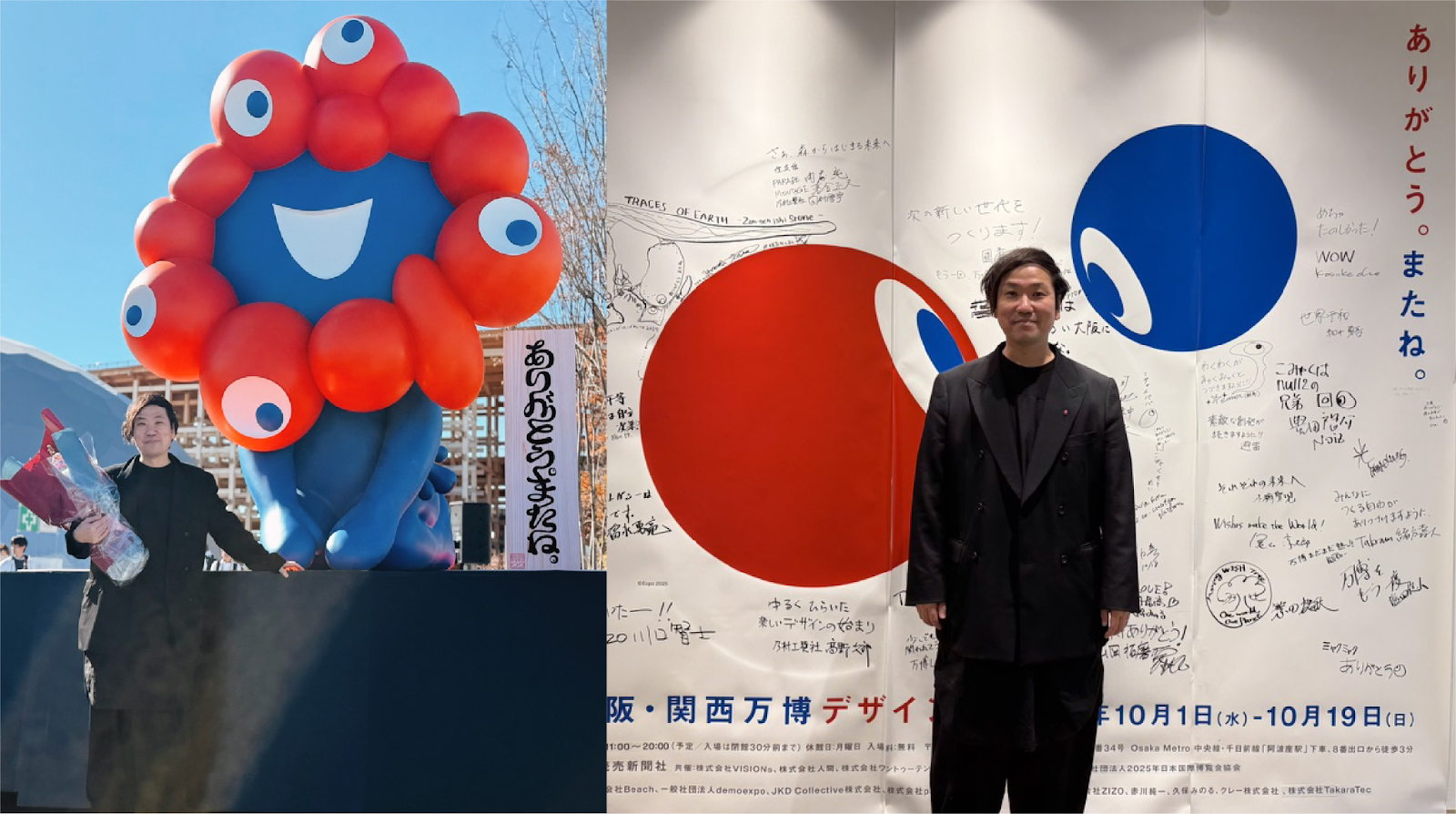

「大変なことになりました。閉幕前後に開催した、大阪・関西万博デザイン展【※7】とかを見ていただけるとわかるように、来場してくれたみんなが泣き始めるみたいな感じになっちゃう。それほど“こみゃく”や会場体験に強い思い入れを持ってくれた方が多かったんです。会場で「本当にありがとう」と、目に涙を浮かべながら声をかけてくださる方々が何人もいました。手紙を書いて持ってきてくれたり、手作りのグッズを奉納してくれたり。最初は驚きましたが、しかし話を聞くうちに、それが“大阪の人たちの万博への思い”だったことに気づきました。」

.jpg)

.png)

「大阪・関西万博デザイン展」は、閉幕前後の2025年10月1日(水)から10月19日(日)まで、万博会場のある夢洲駅と同じく、大阪メトロ中央線沿いの阿波座駅に近い大阪府立江之子島芸術創造センター(enoco)【※8】で開催された。2025年6月13日(金)から8月20日(水)まで、京都dddギャラリー【※9】で開催された企画展「モダン・エキスポ・ポスターズ:グラフィックでみる現代の万博」でデザインシステムや会場ドレッシングなどの背景を展示したことが大いに話題となり、大阪でも引地や株式会社人間が急遽場所を探して、閉幕直前に開催にこぎつけた。場外パビリオンと言われ、連日長蛇の列となるだけではなく、“こみゃく”ファンが大量に訪れて、正式な展示物ではない二次創作物が“奉納”されるという現象が起きた。それはまさに市民参加・共創の万博を象徴する出来事だった。

「本当はずっと万博を楽しみにしていたのに、開幕前は逆風が強く、なかなかそれを口にできなかった。でも、僕や藤本さんがSNSで丁寧に説明し続けている姿を見て、その姿が嬉しかったという方が沢山いらっしゃった。そして、「自分も堂々と楽しんでいいんだ」と思えたと話してくれる方が多かったんです。「隠れキリシタン」という言い方は大げさかもしれませんが、実際にそうした“静かに万博を応援していた地元の人たち”がたくさんいた。

そして、開幕後に万博が大きな成功を収め、やっと胸を張って楽しめるようになった。その道のりや共に編んだ物語も含めて、僕らに感謝してくれていたのだと感じています。こんなに感謝されることは人生でありませんでした。クリエイティブはこんなに人の心を動かし、未来を動かすことができるのか?と。こんなに自分の人生で心を打たれたことはありませんでした。」

会期中には、藤本壮介や催事企画プロデューサーの小橋賢児、“二億円トイレ”で話題となっ「トイレ5」の設計をした建築家の米澤隆をはじめ、多くの関係者、識者を集めて、トークイベントが開催され、大阪・関西万博で起こったさまざまなことが議論されたことも大きい。

大阪・関西万博を通じて、クリエイティブにおいて今までにない現象が起きたことについてはどう考えていたのだろうか?

「これは後で振り返ってみて総括的に考えていったことですけど、クリエイターと協会の制度と、市民の関係性の中で、足りなかったものが結構あると思うんですよね。それは大きな代理店が統括的に入れなかったっていうこともあるのかもしれませんが、全体が素晴らしくプロっぽくはなく、手作り感を感じられるようになっていったところはある。藤本さんともこの間のトークショーで話していたんですけど、それがいい意味での「ゆるさ」につながっていった。「ゆるさ」っていうのは見方を変えると「いい余白」とも言える。それによって開幕前は「ゆるさ」がネガティブに働いていたんだけど、開幕後はその「ゆるさ」が、例えば広報が足りなかったところを、市民が補う形で広報になってくれるっていう現象が起きたり、地図がわかりづらかったのでつじさん【※10】がマップをつくってくれたり。図らずも公式では足りないところを、市民が補うという形が生まれた。」

公式キャラクターではない“こみゃく”は、市民が万博に足りない部分を補い、積極的に参加するためのアイコンになったといえる。

「当初、ロゴが賛否両論で面白いという人もいれば、気持ち悪いとか言われていて、ネガティブに働いていたところもあった。僕は“こみゃく”をつくる際、それまでの印象を、かわいくつくり変えたいと思っていて、さらに、それにみんなが参加していくことによってポジティブな空気が生まれていった。“こみゃく”が流行というか、人気になるなんてことは協会は予想していなかったわけですよ。デザインシステムのただの一部のエレメントなんで、グッズもつくってないわけですよ。当たり前なんだけど、こうしたグッズがない状態をみんなが渇望し始めて、みんなつくり始める。足りないところをみんなが補い始めるっていうこの現象は、終わってみて、整理していったところもあるんですけど。」

今回、オリンピック・万博を経た教訓は何だろうか?

「今まで国家が提供するサービスに対して、フルサービス前提で、みんなこれが足りない、あれが足りないって言っていた。国家プロジェクトがおこなわれるとき、そういう足りない部分を人々が叩くというという歴史がずっとあったんですけど、今回は足りないところを、みんながこうやったらいいんじゃないかっていうふうに結果的に補い始めた。国家と市民の間にコモンズというか共有地みたいなものが生まれて、公式と非公式とか、国家と市民、リアルとデジタル、オンラインとオフライン、その間(あわい)が生まれてみんなで遊び始めるっていう現象がいろんなところで起きた、ということが僕が総括した、今回の万博の捉え方です。」

そのような新しい国家と市民との在り方は、首都ではなく、大阪で開催されたことにも起因しているという。

「これは東京だと起きなかったんじゃないかなっていうのあります。大阪のこの熱狂と、人間の距離の近さとか、ある種おせっかい的なところも含めて、人情味とかいい方向に働いて、国家規模のプロジェクトなのに、かなりローカリティのある、かつヒューマニティーのある現象が起きて、これは僕らが取り戻さないといけない新しい都市の在り方、国家の在り方だったんじゃないかっていうのが“こみゃく”を通して感じたことです。最初からそこを全部具体的に考えたわけじゃないけど、結果的に万博を通じてそこが徐々に出来上がっていった。万博後の社会に何を残していくかという議論に対してもハードのレガシーとかいろいろあると思うんですけど、僕は何より図らずも生まれたこの共有地を残していくべきじゃないかって思っているんです。」

オリンピックの汚職事件によって、大手広告代理店が参加できなくなったことで行き届いた情報やサービスが得られなかったこともある。

「本当に僕らがつくっていきたい社会とか公共は、全部フルサービスで受けるようなものなんだろうか。それって本当にこれからの社会で現実的なんだろうか。人口減少に伴う税収減少などリソースがどんどんなくなっていく社会の中で、街づくりにおいても、組織づくりにおいても、ルールとかを決めてガチガチにしていくよりも、ある種の良い緩さや余白をつくっていきながら、“関わりしろ”をどうデザインしていくかっていうのを今後社会全体で考えていくべきだと思います。今回図らずも生まれたけど、ちゃんと総括して抽象化して、他のものに転用できる考え方にしていくのも大事なことじゃないかなと個人的には思いました。」

今後、国家的イベントをつくるときは、大阪・関西万博で得た「ゆるさ」や「余白」も設計していくことになる。

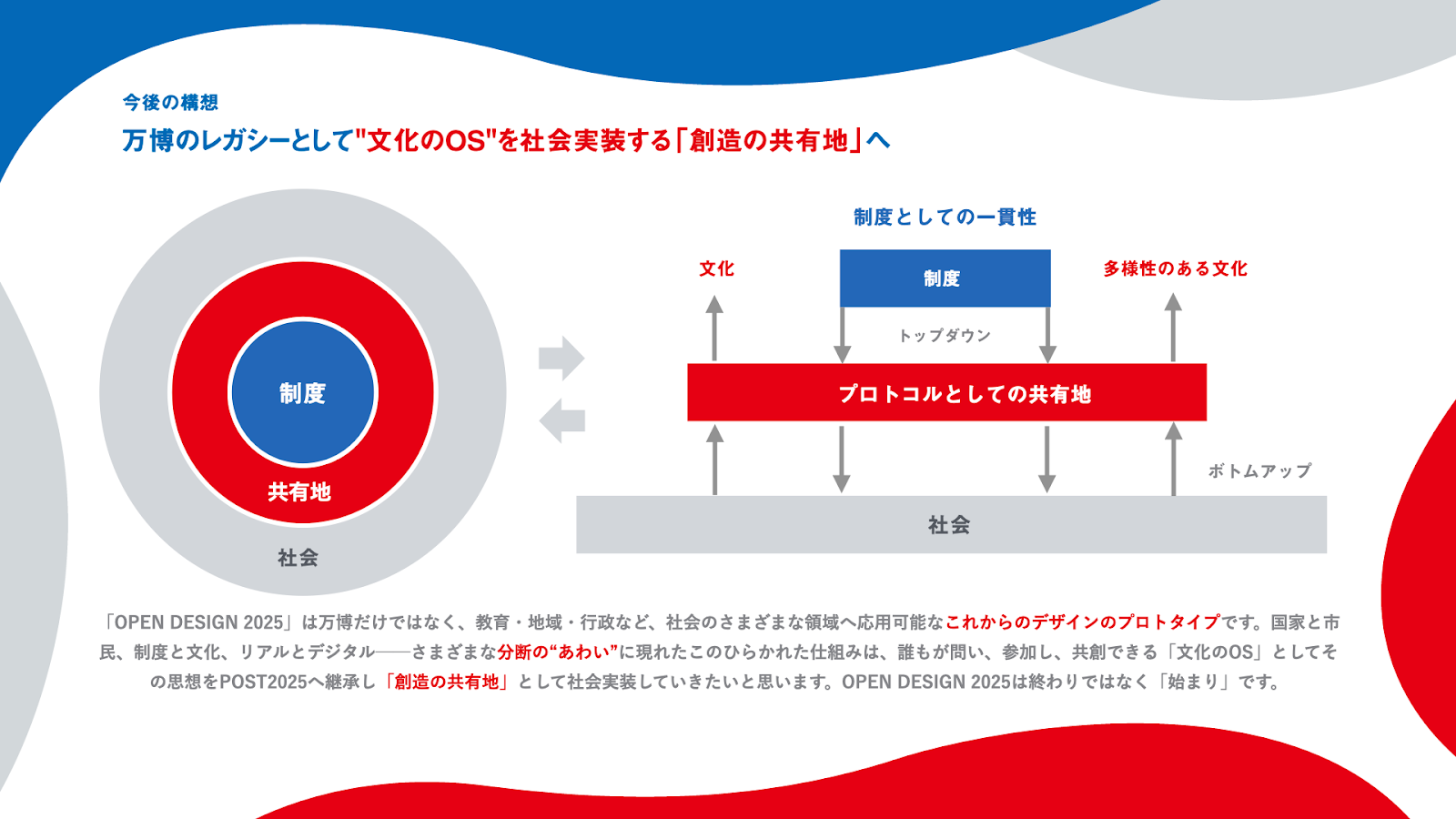

「参加と共創を促すことはずっと考えていたことで、これは藤本さんの「多様でありながら一つ」というものと同じなんですが、多様性と一貫性みたいなものをどう成立させていくか、トップダウンとボトムアップをどう共存させていくか。僕はこの仕組みを、遊び場とか、プロトコルっていう言い方をしているんです。例えば“こみゃく”のように、目玉が一個あればいろんな形に自由になっていいっていう、遊び場の設計みたいなことです。それを意図的に一人ひとりの創造性とか、やる気とかモチベーションが出るようなことを、ボトムからは設計できないけれど、トップというよりも、中心、コアの部分からそれを設計して、いわゆる国家的なトップダウンとボトムアップとの間に多様性と一貫性を成立させていく。この共有地みたいなことは意識してちゃんとつくっていくことが、これから結構大事なことじゃないかなと思うんです。」

大阪・関西万博において、東京オリンピックではクリエイターと国民、市民との間に横たわっていた不信が、信頼に変わり、受け入れられる土壌ができたといえる。それは今後どのように継承されていくのだろうか?

「僕がオリンピックから万博に関わる中で、このままだと若いクリエイターが国家プロジェクトに関わりたくないだろうなと思ったんですね。キャリアが潰されるわけじゃないですか。デザインとかクリエイティブは、表現の話じゃなくて、どういう未来を作れるかとか、どういう社会をつくれるか。自分が年を経るごとに表現の話から、アウトプットじゃなくて、どういうアウトカム、どうすれば社会の変化をつくれるかということに関心が変わってきました。僕らのデザインとかクリエイティブは、そのための武器としてあると思っているんですね。だから、社会との接続とか、社会をどうつくっていくかは、僕らの仕事の根底に、意義、テーマとしてある。公共のプロジェクトはそこに近いものなので、そこにはクリエイターが関わりたくない、危ないみたいなことは、自分たちの仕事を否定することになるし、日本にとっても若いクリエイターたちにとっても良くない状況で、それがずっと続いてたことは、大きな課題の本質でした。」

その課題を解決するための道筋が大阪・関西万博にあった。

「今回の万博だけでなく、オリンピックから万博へと至る、国家的なプロジェクトは、いわゆる組織委員会や博覧会協会のような行政的な「制度」、一般の人やメディアも含めた「市民」、そしてクリエイターたちという「創造」。この三者間の目的とか問題意識とか、コミュニケーションとか、いろんなプロトコルが揃ってないことを感じていました。「制度」は説明責任や予算を考えるので、チャレンジングなことは正直したくないという傾向が彼らの特性としてある。いっぽうででSNSとか、市民の状況を見ると、公共のプロジェクトに対する前提の理解もなかったり、特にSNSに関してはある種、動物的で反射的な行動が多くなるため誤解が広がりやすい構造がある。クリエイターも、これまであまり語らないことが美徳とされてきたので、説明責任を果たしているかって言われると、できていなかったと思うんです。これはクリエイターも自己反省的に考えていかないといけない。

それぞれのプロトコルが揃ってないという課題の本質をもうちょっと考えていって、その間をどう接続させていくかが、すごく大事になってくる。公共のプロジェクトにも、編集者なのか、キュレーターなのか、クリエイティブディレクターなのかがハブになって、この「制度」「市民」「創造」の三者を結びつける人が必要だと思います。今回は特殊な例だったと思うんですけど、そこをある程度仕組みとして設計することをこれから考えていかないといけない。その共有地が必要だなっていうのはすごく思いましたね。」

大阪・関西万博で得たレガシーはデザインの中にもかなりある。それは今後どうなるのだろうか?

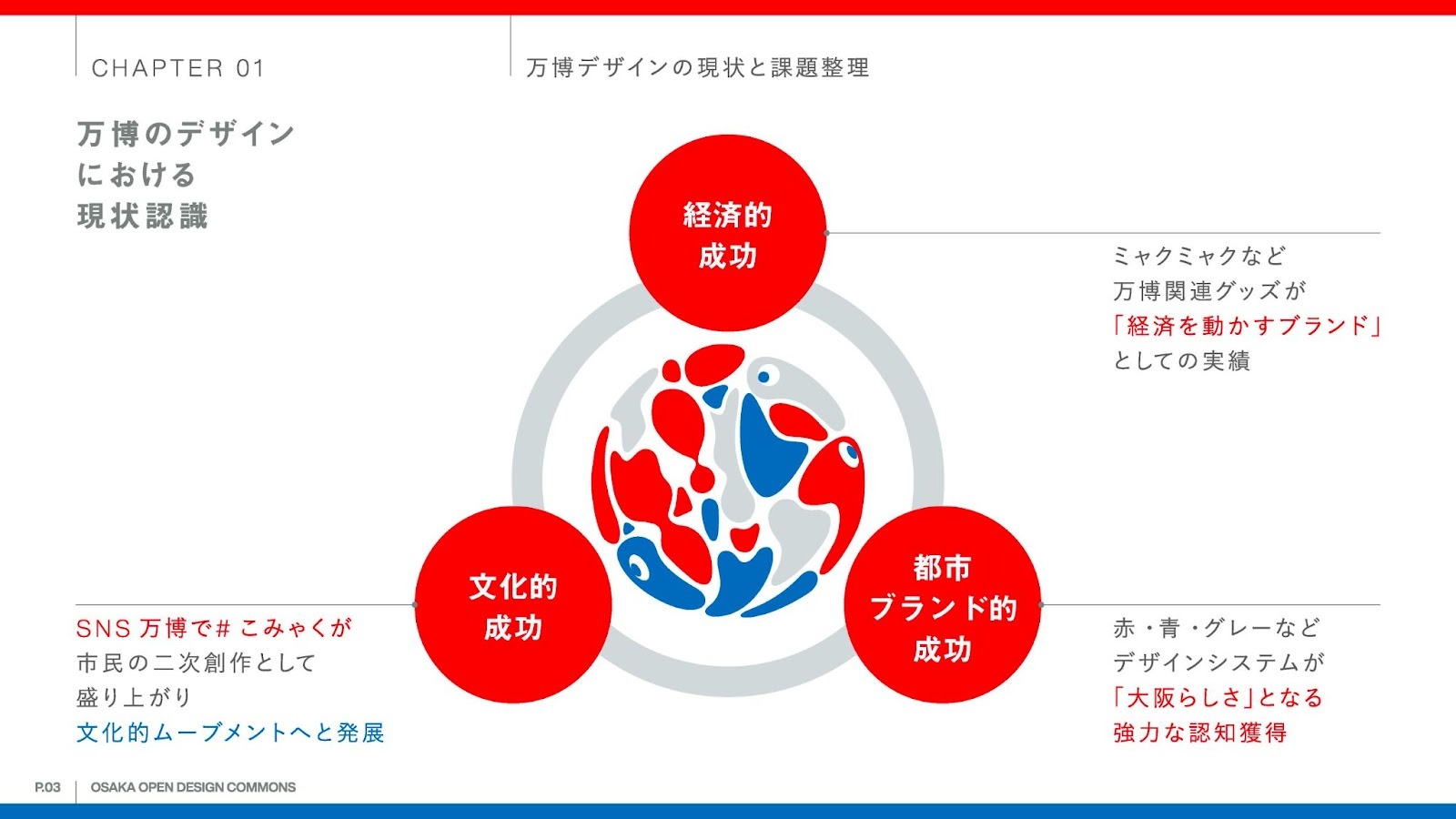

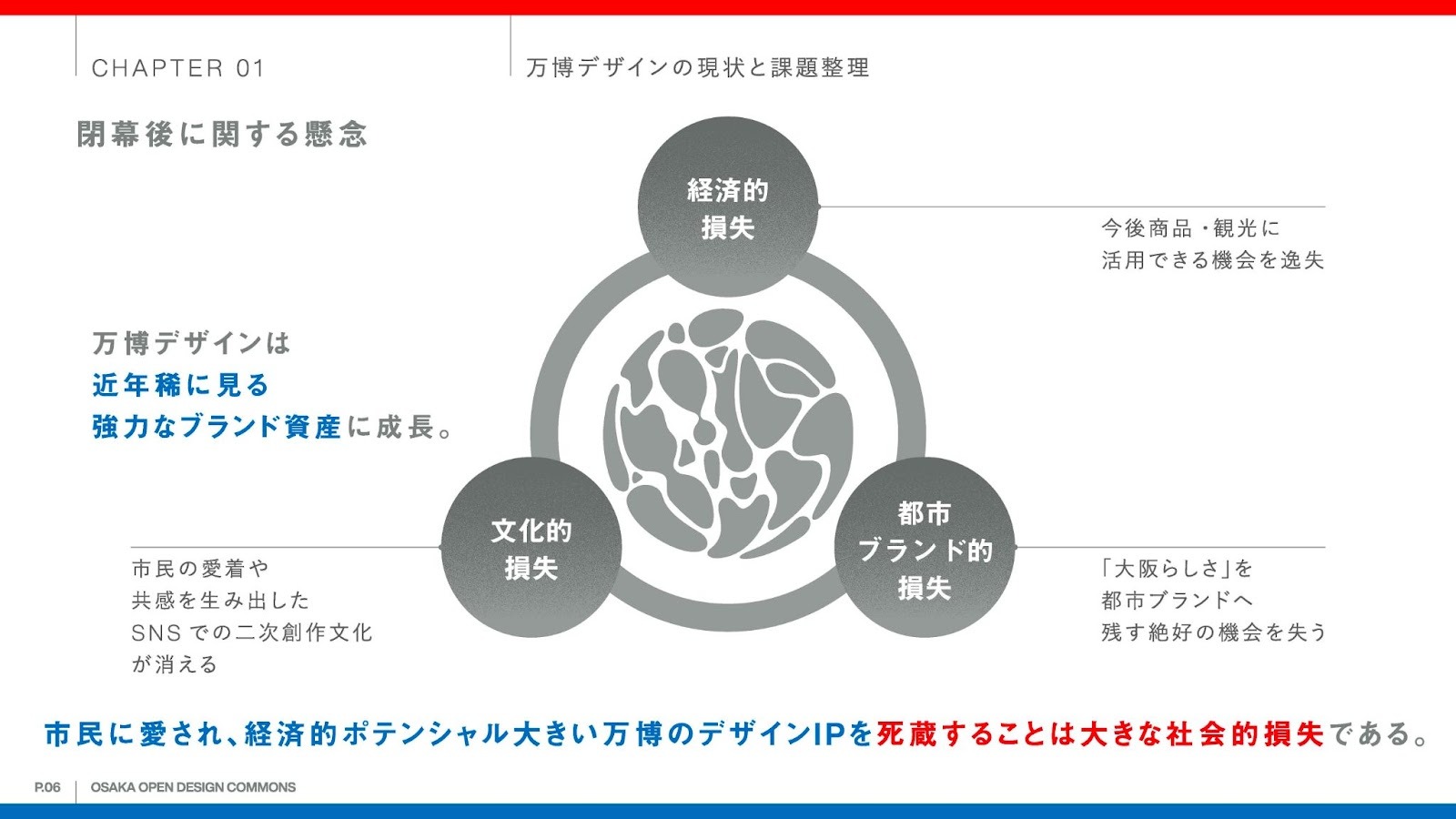

「手前味噌になってしまうので言いづらいのですが、今回の万博のデザインはデザイン史的にみても近年稀に見る大きな成功を収めたと思います。グッズ販売などの「経済的成功」と、市民の共創文化的な盛り上がりを見せた“こみゃく”の二次創作などの「文化的成功」に加えて、赤、青、グレーの配色をみると大阪を思い出すみたいな「都市ブランディング的成功」っていうのも合わせてあるんじゃないかなと思います。例えばそこで売れた収益を大阪の街づくりに生かせないかだとか、グッズやお土産、観光キャンペーンとか、“大阪・関西万博デザインシステム”を“大阪・関西デザインシステム”へつなげられないかなど、そういう可能性もあり得るかもしれません。

今、知財(知的財産権)やまちづくりなどのいろんな専門家の方々と意見交換をしています。これを大阪のまちづくりだったり、次世代への教育だったり、新しい循環性をつくっていくことも重要なことではないかと思います。引き続きみなさんに愛してもらい続けるための仕組みや新しい知財のあり方と社会への循環性みたいなのまでデザインすることがこれから重要になってくるのではないでしょうか。そういった展望をもとに、開かれた議論や可能性を言語化、可視化していくことはとても大切なことじゃないかと思います。」

さらにデザインと社会をつなげるための組織も考えているという。

「万博通じて感じたのが「制度」と、いわゆる「市民」とクリエイターという「創造」、これらの関係性や、そのプロトコルが揃ってないみたいなことも含めて、これから社会と創造性の関係をどう設計できるだろうかっていう問いがあるんです。これまでクリエイターは制度設計に積極的に入ってきたかと言われればそこは行政側へ任せっきりだったのではないかと思います。もちろん、ここはクリエイターだけで全部できると思ってないので、例えばいろんな専門家とか、知財に関する弁護士さんとか、いろんな方たちとこの合ってないプロトコルをどう揃えていき、どのような新しい社会のつくり方があるか。そういう問いに答えられるような場とかプロジェクトをしていきたい。もはや自分がオリンピック、万博に関わったのは、ある種の自分の運命とか、宿命なんだろうなと思っているんです。それをより良くしていくような活動として、いろんな人たちを巻き込んで、社会とクリエイティブの関係性を考えてつくっていくプロジェクトとして一般社団法人をつくろうと動いてます。」

引地の視座は、東京オリンピック・パラリンピックと大阪・関西万博を経て、行政とクリエイター、市民の関係を再設計し、社会を創造的によくするためのデザインに向っている。そのような考え方や取り組みが生まれたのが、大阪・関西万博の最大のレガシーかもしれない。

【※1】「2025 年日本国際博覧会 VI(ロゴマークを中心としたデザインシステム開発) 策定業務公募 事業者選定結果について」

【※2】EXPO WORDs

【※3】「命の輝きくんの細胞「こみゃく」の生みの親がファンアートに大興奮している様子がマッドサイエンティストみがあって良い」『togetter.』

【※4】引地耕太「【“こみゃく”まとめてみました!】二次創作、作品まとめ Ver.1.0」『note』2025年6月17日

【※5】「nitta」さんアカウント

【※6】「nitta」さんが最初に投稿した“こみゃく”の二次創作

【※7】「大阪・関西万博デザイン展」(大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco))

【※9】京都dddギャラリー

【※10】「つじ」さん(アカウント名)が制作した非公式の万博会場地図。会期中にPDFで無償で提供された。コンビニのプリンターからも入手できるように設定され、100万枚以上が印刷された。

(全URL最終確認2025年12月19日)

クリエイティブディレクターCo-Innovation Farm 『VISIONs』CEO、Creative Director Co-Futures Platform 『COMMONs』Director 。

2025年大阪・関西万博デザインシステム「EXPO 2025 Design System」クリエイティブディレクター・アートディレクター。2025年に複数の未来を共創するための共有地Co-Futures Platform『COMMONs』プロジェクトを立ち上げる。さらに多様な領域を横断し、未来を共にデザインする会社Co-Innovation Farm 『VISIONs』を設立し代表取締役、クリエイティブディレクターに就任。万博夢洲会場をデザイン・アート・音楽によって彩るオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」クリエイティブディレクター。「OPEN DESIGN 2025」で2025年度グッドデザイン賞受賞。

文筆家、編集者、色彩研究者、美術評論家、ソフトウェアプランナーほか。アート&ブックレビューサイトeTOKI共同発行人。独自のイメージ研究を基に、現代アート・建築・写真・色彩・音楽などのジャンル、書籍・空間・ソフトウェアなどメディアを横断した著述・編集を行なっている。美術評論家連盟会員、日本色彩学会会員。