2025年は、阪神・淡路大震災の発生からちょうど30年を迎えた節目の年でもある。30年前、神戸では甚大な被害を被りながらも文化芸術の振興をうたうメディアや芸術団体が産声をあげ、日本では各地域でアートプロジェクトが展開し始め、世界ではWindows95が発表されインターネットの普及が加速した。こうして顧みると、1995年とは国内外を問わず文化・芸術・メディアにとっての節目の年であったといえる。

岩淵拓郎さんの編集者としてのキャリアは、奇しくも震災を機に始まっている。震災雑誌の編集部から始まり、C.A.P.(芸術と計画会議)メンバー、美術家としての活動を経ながら、これまでに数々の文化芸術に関する書籍の編集、アートプロジェクトのディレクションに携わってきた。今秋に宝塚市立文化芸術センターで開催された元永定正の個展「もーやんのオープンアトリエ」では、初めてのキュレーションに挑戦したという。本稿では、岩淵さんの編集者としての30年の軌跡と、表現することと編集することの意義・意味について伺った(本文中敬称略)。

取材は兵庫県宝塚市にある岩淵の自邸で行った。ここは彼の生まれ育った生家でもある。一般的なサラリーマン家庭で育ったという岩淵は、関西学院大学の系列の中学・高校に通うも、勉強よりも音楽や演劇に明け暮れる生活を送った。

岩淵:僕、大学に行ってないんですよ。高校には4年間通っていました。高校時代は、友達に誘われてバンドを組んだり、大学が隣にあったので、大学の演劇サークルに出入りしたりしてましたね。その頃の関西は、劇団☆新感線に代表される小劇場演劇ブームがあったり、音楽ではボアダムスとか少年ナイフが出てきたり、カルチャー的に面白かった時期。僕自身もいろんなことに興味があって、カバンの中にはたいてい『ミーツ(・リージョナル)』(1998年創刊、京阪神エルマガジン社)や『ぴあ(関西版)』などの情報誌が入ってて、学校が終わったらあっちこっち行ってました。バイトもやっててお金も持っていたので、1か月で芝居を11本、ライブを7本くらい観に行ったこともありました(笑)。

高校卒業後あてもなく過ごしていた頃、1995年1月17日に阪神・淡路大震災が起こった。震災を機にさまざまなボランティア団体、NGO、NPOが発足する中、それらを繋げるべく、同年9月に創刊されたのが雑誌『月刊神戸から』(1.17市民通信)だ。漠然と雑誌に関わる仕事がしたいと考えていた岩淵は、震災や社会問題には関心がなかったものの、知人からの誘いを受け、1996年4月に同誌の編集部に参加する。

しかしながら、まもなく雑誌の経営が立ち行かず、休刊。その後も編集部に残った岩淵が活動の継続を模索し、翌年の1997年4月に開設したのが「117メーリングリスト」だ。市民活動家、学生ボランティア、市会議員など、震災問題のプレイヤーを100人程集めて作ったメーリングリストは、ネットを活用した情報共有と議論の場として、新聞や雑誌などのメディアからも話題を呼んだ。

岩淵:いちばん最初に取材に来てくれたのが雑誌の『WIRED』日本版(同朋舎出版)だったんです。僕自身『WIRED』の読者だったので、めっちゃ嬉しかったですね。取材に来てくれた編集者の人と知り合いになって、ジーベックホールで面白いネタがあるたびに彼に送りつけていました。そうしたら、「岩淵くん、編集者なんだったら自分で書いたらいいじゃん」と言ってくれて、外部ライターとして仕事をすることになりました。

『神戸から』の事務所のあったポートアイランドには、さまざまな実験的な音楽のコンサートやサウンドアートの展覧会を展開していたジーベックホールがあった。岩淵が高校生の時から通っていたという西宮北口にあった伝説的なバー「メタモルフォーゼ」の店主でサウンドアーティストの坂出達典に誘われ、ジーベックのイベントに参加し、自身も音を題材にしたパフォーマンス作品などを制作・発表するようになる。『WIRED』が1998年11月号をもって休刊したあとは(現在はコンデナスト・ジャパンより刊行中)、雑誌『MACPOWER』(アスキー出版)などにメディアアート系の記事を長らく寄稿することになる。

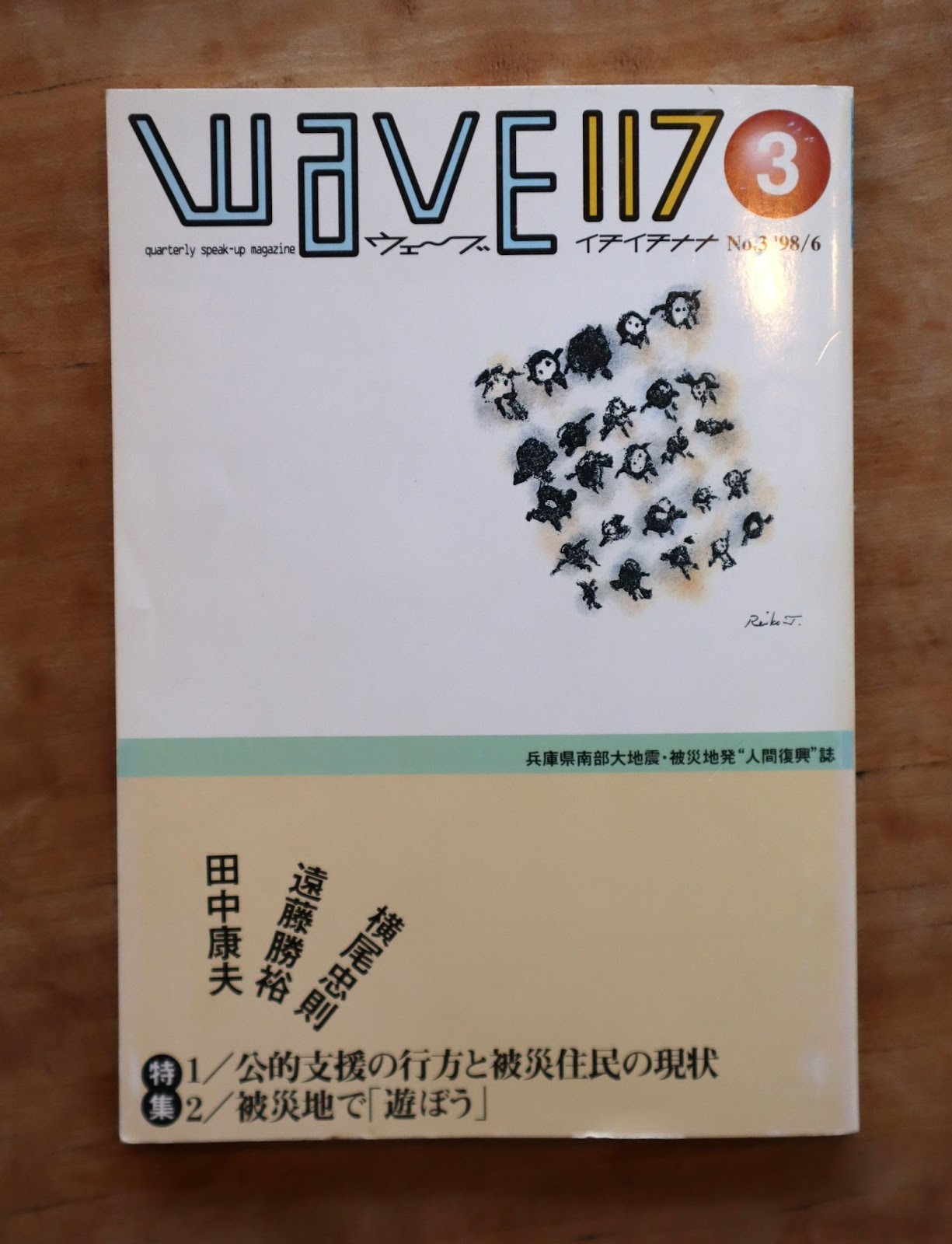

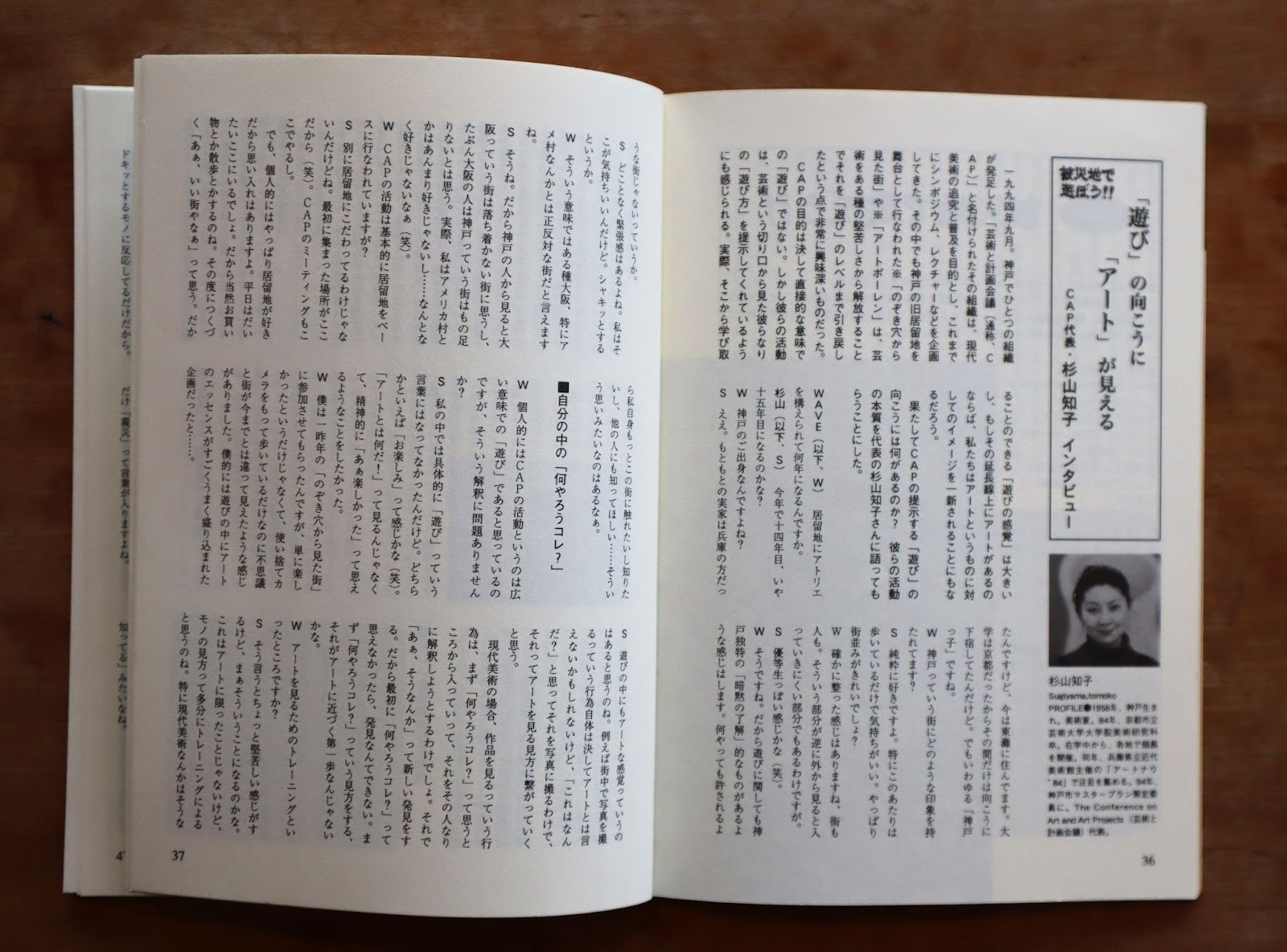

一方で、『神戸から』の後続雑誌として、西宮市に拠点を置く出版社の鹿砦社(ろくさいしゃ)の出資により、雑誌『Wave117』が1997年11月に創刊される。同誌でも編集部の一員として仕事をするも、震災が制度の問題へとシフトする中、フリーの編集者としても活動していた岩淵はやがて編集部を去ることを決意する。辞める前に特集を任された岩淵が手がけたのが、『Wave117』1998年6月号に収録の「被災地で遊ぼう」だ。

岩淵:この特集で取材したのが、C.A.P.です。何をやっても神戸には被災地のイメージが付きまとう中で、「全然空気を読まないで、楽しそうなことをやっている人たちがいる」と聞きつけて、代表の杉山知子さんに取材に行きました。取材したときのことはすごく覚えていて、杉山さんは震災の「し」の字も口にせず、引き出そうとしても「楽しい方がいいでしょ」とか「面白いことやってるだけ」とかしか言わない(笑)。でも彼女とはすごく話があって、取材のあとに「今度C.A.P.のミーティングにいらっしゃいよ」と誘ってくれたんです。

C.A.P.とは、1994年9月に美術家・杉山知子を発起人に、当時神戸市が進めていた「小美術館構想」に対してアーティスト側からのカウンターとして提案を示すべく、11名の作家によって結成された団体である。ところが、翌年の震災によって小美術館構想そのものの前提が失われ、C.A.P.が行った提案も事実上意味をなさなくなってしまう。しかし彼らは歩みを止めず、杉山のアトリエがあった神戸旧居留地を拠点に、年に一度「CAPARTY」と称する大規模なアートイベントを開催していった。岩淵がC.A.P.のミーティングに訪れると、「誰だか知らないけど、なんだか面白そうな人達」が集まっており、イベントについて議論しつつ、気がつくとケーキやワインが振る舞われる「まるでホームパーティーみたいな、気分のいいミーティング」だったという。

そのC.A.P.がCAPARTYの第8弾として「190日間の芸術的実験」と銘打ち、誕生したのがCAP HOUSE(現・KOBE STUDIO Y3)である。舞台となったのは、北野町の異人館街からほど近い場所にある、当時は廃墟も同然だった旧神戸移住センター(現・海外移住と文化の交流センター)。スペースの大掃除から始まり、1999年11月3日から2000年5月10日までの約半年間、多彩なイベントが展開された。そこで岩淵は管理人を担うこととなる。

岩淵:CAP HOUSEの話が立ち上がったときに、誰かひとり常駐できる人をおかないとという話になり、気がついたら管理人をすることになりました。基本的には、毎日お昼くらいに鍵を開けて、掃除して、あとは来た人の応対をすることが多かったんですが、やっぱり開けていると色んな人が来るんです。アート関係の人はもちろん、プロジェクトの視察に来る大学の先生と学生、ずっと建物が気になってた近所の人、昔親戚がここからブラジルに渡った人、働きながら趣味で写真や絵や演劇をやってる人、いくら説明されてもいまいち何をやってるかわからない人など⋯⋯。僕は人の相手をするのが好きなので全然苦じゃなかったし、仕事をしに行っているというよりは、留学している感じでしたね。普段会うことができない、変な人たちしか来ない国への留学みたいな(笑)。

C.A.P.の管理人を務めるうちに、〈アート〉という分野そのものにも興味が湧いてきた。2002年からは編集者の傍ら美術家としての活動も開始する。

岩淵:音楽は音を出すことがメインで、そのためにたいてい楽器を使いますよね。でもアートの人たちって方法論が決まってない。絵を描いてる人、彫刻を作っている人、映像を撮っている人やパフォーマンスしている人たちが、同じ枠組みにいる。ということは、自分がやっていることや自分が得意なことを〈アート〉って言ってもいいんやと気づいたんです。ジーベックの下田展久さんに誘われて1999年の1月に「アクト・コウベ99」【※1】という交換プログラムでフランスのマルセイユに行ったことがきっかけで、2001年の1年間マルセイユに住んだことがあって、日本語を使わない期間がありました。日本に帰ってきて何をしようかなと考えたときに、自分の稼業でもある日本語で文章を書くということを美術にのせられへんかなと思って、言葉と意味をテーマに制作活動を始めました。

美術家としての活動では、和歌山大学建築設計ゼミとの共同プロジェクト「言葉のある風景:和歌の浦」(2006年)を制作したり、現在の中之島美術館の準備室で開催された展覧会「ビデオ・ランデブー:映像の現在」(2008年、大阪市立近代美術館(仮称)心斎橋展示室)に参加したりするなど、発表の機会も多かったという。中でも岩淵が活動の初期から制作を続けてきたシリーズが「a piece of meaning」だ。任意の「言葉」と、それに対応する「意味」とが、手のひらサイズの直方体のアクリル片に印刷されたマルチプルの作品である。

岩淵:いちばんはじめにやった展覧会が、大阪のビジネス街の空き物件で「a piece of meaning」シリーズの作品を1個3,000円くらいで売るお店を期間限定でやってみたんです【※2】。そうしたら会社員が昼休みに買いに来てくれたりするわけです。CDを買うような感覚と一緒ですよね。個人のコレクターの方から発注を受けて、10個ほどを1セットにして納品したこともありました。作家活動も採算が取れ続けたんです。編集者としてフリーランスで活動してきてたので、どうお金を回収するかというフリーランスの基本的な振る舞いが身についていたからかもしれません。

ところで、2000年代前半の大阪市浪速区には、娯楽施設「フェスティバルゲート(通称・フェスゲ)」(1997年開業、2007年閉業)があった。2001年に大阪市が策定した「芸術文化アクションプラン」の一環として進められた「新世界アーツパーク事業」【※3】により、同施設には複数のアートNPOがテナントとして拠点を構えていた。入居していたのは、コンテンポラリーダンスのNPO法人DANCE BOXの劇場や、甲斐賢治(現・せんだいメディアテーク、アーティスティックディレクター)が立ち上げた映像と記録を主軸にしたNPO法人remo、現在は大阪市西成区「ゲストハウスとカフェと庭 釜ヶ崎芸術大学」を運営するココルームなど。開業早々に経営危機に瀕したフェスティバルゲートだったが、今もなお息長く活動を続けるアートNPOがその礎を築いた地でもあったのである。岩淵は作家活動をしていたこともあり、時おりここを訪れていた。

岩淵:通天閣の目と鼻の先の、ジェットコースターが駆け巡る廃墟で、ジャンルも方向性も異なるけどそれぞれめちゃくちゃ尖ったアートの組織が活動している。ここから新しいことが起こる気配みたいなものが溢れていて、C.A.P.とはまた違う別の刺激がありました。アート関係の人だけじゃなく、絶えず色んな人が出入りしていて、僕自身どこの組織にも属していなかったけど、いつでもふらっと遊びに行ってもいい雰囲気はありました。特にココルームには喫茶店があったので、僕にとってはいちばん行きやすい場所で、代表の上田假奈代さんや当時スタッフだったアサダワタル君ともココルームのカウンター越しに知り合いました。

そんな時期に、岩淵は友人知人らとともに、大阪で小さなオルタナティブスペースの運営を始める。それが、梅田から大阪メトロで一駅先、南森町駅近くのマンションの一室に開いた「208南森町」だ。2004年3月から活動をはじめ、20畳ほどのワンルームを舞台におよそ5年間で延べ177回の「パーティー」を行ったという。「みんなで椅子を並べてご飯を食べてからイベントをする」というのが基本的な形式で、様々なアーティストやクリエイターが活動のプレゼンテーションを行うショーケース、食や電気工作のワークショップ、アニメや映画の上映会、忘年会を兼ねた運動会など、バラエティ豊かなパーティーが催された。

岩淵:フェスゲは本当に刺激的だったんですが、個人的にはもうちょっと違う気分の場所が大阪にあってもいいなと思って、「208」を運営していました。基本的にC.A.P.のノリというか、やっていることはずっとパーティーでした。久しぶりにWebサイトを見たら、いちばん上に「パーティーはいつか終わるけど、終わるからまたパーティーをしましょう」と書いていますね。大阪では小さくて個性のあるオルタナティブスペースがポツポツ立ち上がった時期で、なんとなく横の繋がりもあったんですけど、その中でも「208」はいちばん軽いノリでやってたような気がします(笑)。そういえば、運営メンバーだったアサダ君が「住み開き」【※4】を言い出したのもここがきっかけです。

一方、編集業と作家業とを並行した活動の中では、アートプロジェクトをディレクションする仕事の依頼も増えてきた。とりわけ「言葉」を用いたプロジェクトの依頼が多かったという。ココルーム代表の上田假奈代から声をかけられ、ディレクションを担当した「こころのたねとして:記憶と社会をつなぐアートプロジェクト」(2006年)は、その一例だ。日雇い労働者の街として知られる釜ヶ崎エリアで、地域に根ざした活動をする学者、詩人、ラッパー、戯曲家、ジャーナリストやアクティビストなど、言葉を使って表現をする人たちにインタビューし、それぞれの表現方法で文章にして舞台上で読み上げるというものである。同プロジェクトは、文庫本の体裁で書籍化もしている。

岩淵:本を編集することと、イベントやプロジェクトを編集することは、基本的に考え方も気分もほとんど変わりませんね。たぶん僕の編集はどこまでも雑誌的なんです。雑誌ってひとりで書きませんよね。いろんな人に書いてもらうし、基本的に編集者はライターが書いたものを突き返すことなく受け入れます。そうするとシンプルで一貫したものにはならないんだけど、ごちゃっとしたものが作り出す色気というか匂いみたいなものが好きなんです。

しかし美術家としての活動は、2010年頃に終止符を打つ。作る側ではなく見る側からアクションを起こしたり、それらを繋げる仕事の方が面白くもあり、自分には向いているのではないかと考えたためだという。

岩淵:自分はいろんな意味で小賢しい作品を作っていたので、例えばクレーンを持ってこないと設置できないような巨大な石の彫刻を作って売れもしないような値段をつけている作家なんかのことを、正直馬鹿じゃないのと思ったりしていました。でも制作活動を続けていくうちに、やっぱりすげえなと思えてくるんですよ。それでしかできないことをやっているというか、作品が売れるかどうかとかはどうでもよくて、表現としての強さみたいなものには勝てないなと感じるようになりましたね。

岩淵による「見る側からのアクション」は、美術だけでなく音楽、映画の分野でも展開されていく。「《音楽》の正しい聴き方」は、岩淵の企画によって2010年に神戸アートビレッジセンター(現・新開地アートひろば)で行われた音楽イベントである。2日間で延べ1000人以上の来場者が集まったこのイベントは、ラジオの公開生放送のようなスタイルで、ゲストがそれぞれ持ち寄ったお気に入りの曲を再生しながらその聴き方を話すものだ。アーティストの藤本由紀夫、批評家の佐々木敦、ロック漫筆家の安田謙一、音楽家のオオルタイチ、まだ当時大学生だったトラックメイカーのtofubeatsらが出演した。

岩淵:神戸アートビレッジセンターには、劇場から映画館、シルクスクリーンの工房に、ギャラリーもあって、それぞれ専門の職員がいたんですが、音楽の担当だけがいなかったんです。それで音楽に係わるイベントを考えてくれないかと、僕に話がきました。ただ当時の僕は、うるさい音楽を聴きすぎて低音型難聴になっていたんです。ライブの企画もできない中考えたのが、リスニングを軸にしたイベント、言ってみれば「リスニングフェス」ですね。この時に出演してくれた音楽家で旧グッゲンハイム邸管理人の森本アリくんとは、今も「ところで最近なに聴いてます?」というリスニングイベントをやっています。新しい音楽を知れるのは楽しいし、準備も殆どいらないので、10年以上続いてますね。

2012年から2014年の3年間、岩淵がディレクターを務めた宝塚映画祭も、同じく「見る側からのアクション」だ。2014年に開催された第14回宝塚映画祭では、「シネマハック100:町の映画館をもっと面白くするアイディア集」をテーマに、大学生から70代までの市民からなる実行委員会で意見を出し合い、「みんなが撮った町の写真を映画館で観る会」、「この町を面白くする10人+1のプレゼンテーションパーティー」をはじめ、多彩な企画を打ち立てた。

岩淵:「208」を2010年に閉めた後、拠点が大阪になくなったので、生活のパターンも少し変わったんです。それで、地元である宝塚を拠点に何かできることがないかなと思ったときに、「宝塚映画祭」という市民映画祭が2000年からやっていることに思い当たりました。先ほどお話しした音楽を聞くイベントって、パッケージ化された音源を使いますよね。映画祭も同じで、映画というのはパッケージだと思ったんです。聴く/見る人さえ集まったらイベントができたり、フェスができたりする。なま物を扱わずにパッケージ化されたものでフェスができるのって僕的にはすごく面白くて。それに、宝塚という場所は大阪からも神戸からもそんなに遠くないんです。だから監督を呼ぶような映画祭は大阪や神戸でやればいいかなと。宝塚という住宅都市だからこそできる映画祭だと面白いと思ったので、「制作者を呼ばない」を個人的な裏コンセプトに、ディレクターを務めた3年間は色んなことをやりました。

また、「みんなのたからづかマチ文庫」は、「わたしのマチオモイ帖」という大阪発のプロジェクトの一環として開催された展覧会が、2014年に宝塚市立西図書館で行われたのをきっかけに、岩淵の企画によって実現した地域密着型のプロジェクトだ。「マチオモイ帖」はデザイナーや編集者らいわゆる商業クリエイターが自身にゆかりのある町に対する思いを小冊子にして紹介する展覧会活動だが、これをアレンジした「たからづかマチ文庫」では一般市民が主体となる。市民が制作した宝塚についての本を宝塚市立図書館の蔵書にするアーカイブプロジェクトで、収蔵に際して審査を行わないのがその特徴である。現在までに100冊以上の本が収蔵されているという。

岩淵:一般市民が作った桜並木の写真集から、地域のガイドブック、エッセイ集、地域を舞台とした小説、郷土研究的なものまで様々あります。宝塚は別にクリエイターが集まるような地域でもないというか、基本的に住宅都市なんです。マチオモイ帖も面白いんだけど、図書館の人と今後どうしていくか議論になった時に、この仕組みをそのまま宝塚で続けても仕方ないよねという話になりました。僕は最初の巡回展の時にお手伝いをしたんですけど、本家の方に筋通した上でこれを市民主体で作る形の方が面白いんじゃないかと思ったんです。そうして集まった冊子は、いわゆる制作物としてのクオリティとは別の、価値や魅力がありますね。

こうした仕事をしていく中で、いま本当に面白い表現の現場は、狭義の〈アート〉の外側にあるのではないかと考えるようにもなったという。先にも紹介した、現在近畿大学准教授で表現とケアについての活動を続ける文化活動家のアサダワタルや、音楽家で神戸市塩屋の旧グッゲンハイム邸管理人の森本アリとの親交による影響は、岩淵を「福祉」や「地域」といった分野にに目を向けるきっかけのひとつにもなった。

岩淵:僕自身、気持ちの軸足はそれなりにアートにあるつもりなんですけど、実際にはいろんなことをやっていて、交友関係的にもずっぽりアートの人というのは実はほとんどいないんです。そもそも方法論が決まってないところからアートに入ったので、枠組みそのものへの興味が薄かったし、友達にもそういう感覚の人が多いような気がします。それは自分にとってすごくラッキーなことで、思っても見なかった分野にめちゃくちゃおもしろい表現の現場があることを友達が身を持って教えてくれてきたような気がします。

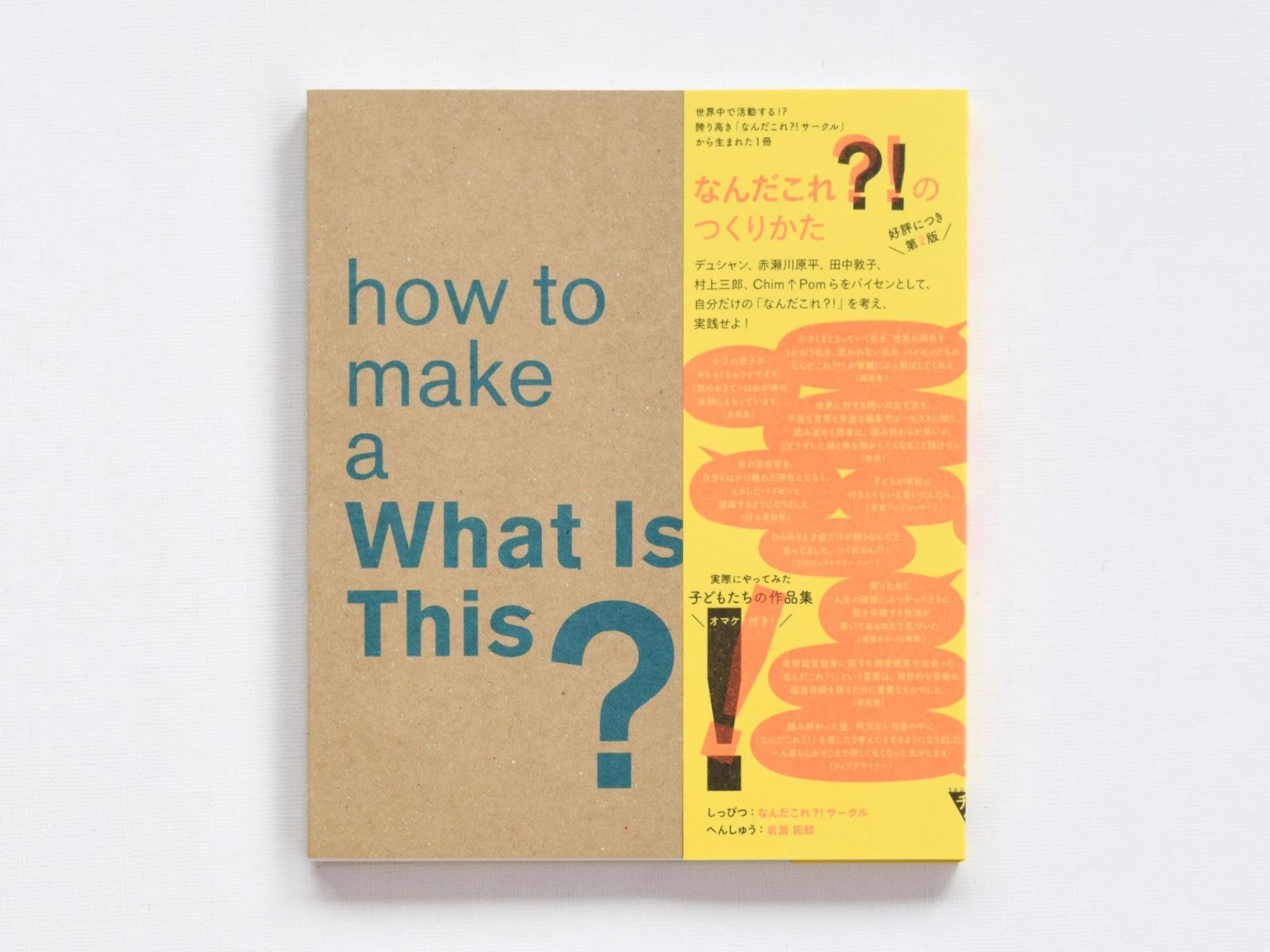

こうした多様な活動に彩られた岩淵のキャリアの中でも、近年彼が特に思い入れのある仕事としてあげるのが、2014年から続けている子ども向けワークショップ「なんだこれ?!サークル」だ。これは、思わず「なんだこれ?!」と言ってしまいそうなことを参加者自身が考案・具現化する、いわばプロのアーティストと同じ目標を目指す、文字通りサークルのようなワークショップである。大阪市を拠点とする一般社団法人タチョナ(Touch on Art)と共同で企画・運営されており、日本各地のみならず海外でも展開を続けている。

岩淵:最初はenoco(大阪府立江之子島文化芸術創造センター)とタチョナとの共同開催という形で始まりました。一般的なワークショップって、やることが既に決まっていますよね。でも「それって本当にクリエーションといえるのだろうか」という問いが彼らにはあったんです。アーティストは、ゼロから考えるじゃないですか。それで彼らから「もっと自由度がある、何をやるか決まってないワークショップがあってもいいと思うんだよね。で、岩淵くん、考えれへん?」と、お題が来ました。でも、そんなのないですよね(笑)。

「何をやるか決まってないワークショップ」を考案するという難題に対して、岩淵が考えついたアイデアが「教科書」だ。

岩淵:当時僕は作家をもうやめていて編集者だったんですが、編集者としてアートのワークショップをするとはどういうことなんだろうと考えました。立場としてすごく難しく思いましたね。ただ、教科書があると、それに沿ってできる。小学校の先生が、数学者じゃないけど算数を教えるのと一緒です。教科書には文部科学省の検定に合格したという権威があるけど、この場合の権威はなんだろうと考えた結果、現代アートの歴史を「100年以上の歴史を持つ伝統のサークル」に見立て、「なんだこれ?!サークル」というのをでっち上げることにしました。

こうしてワークショップ用に作られた、たった20ページの「教科書」をもとに、一般書籍として刊行されたのが『なんだこれ ?! のつくりかた』(2022年)である。同書では、具体美術協会の村上三郎や白髪一雄のほか、赤瀬川原平、フランシス・アリスやChim↑Pomといった名だたる作家たちの作品を、「やりにくい方法でやってみる」「ひっくり返してみる」「怒られそうなことをやってみる」などの方法論とともに紹介している。実践としてのアート、つまり「なんだこれ?!」を自ら表現するための具体的な手引きとなっているのである。

岩淵:一見すると「アートの見方入門」みたいに思われがちですが、実はこの本には、ひたすら「やり方」が書いてあるんです。白髪一雄の足で絵を描くとか普通に考えたらめちゃくちゃ変だけど、「やりにくい方法でやってみる」という方法論と一緒に説明すると、それを使って何かやりたくなる。口に水を含んで喋ってみたり、目隠しをして粘土でなにか作ってみたり。そうすると一気に「足で描くってこういう感じか!」とわかる瞬間があるんです。そうなったらもう白髪パイセンですよね(笑)。僕としては「表現と鑑賞を地続きにする」をテーマに編集しました。

教科書をもとにワークショップを行った結果、子どもたちは、美術史的なコンテクストとは全く別の経路で、「前衛的」「実験的」あるいは「コンセプチュアル」と言いうるような表現を生み出したという。

岩淵:僕、なんだかんだ言ってアートが好きなんですよ。作品を見て、語ったり、語り合ったりする、そういうコミュニケーションがすごく好きなんです。でも「なんだこれ?!サークル」では一切アートという言葉を使ってません。ねじれてるような気もしますが、子どもたちにアートの概念を教えることにはあんまり意味がないじゃないですか。単なる押し付けになりますよね。ただ、子どもたちから出てくるものの中には、バリバリのアートが見える瞬間があるんです。

『なんだこれ?!つくりかた』のように、岩淵はワークショップを書籍化する際の編集を担うことも多い。リトルマガジン『###(メッシュ)』全5号(2017-2019年)は、神戸アートビレッジセンターで長年シルクスクリーン工房を担当していたスタッフからの要望があって実現したものだ。同スタッフは施設の指定管理者の変更に伴う部署異動により、シルクスクリーンの技術継承がおろそかになることを危惧していた。同誌の編集では、わかりやすくも専門的に、低価に抑えつつも値段をつけて、一般的な書籍と同様に店舗で販売することにこだわったという。

岩淵:売るから届く人もいるんですよ。無料で配るとなったら、せいぜい関係者リストに載ってる500人とかですよね。昨年出版された金沢21世紀美術館の『そうさくのたね:子どもと大人の〈工作×アート〉アイデアブック』(グラフィック社、2024年)は、美術館内のキッズスタジオで開館以来行われてきた子ども向けワークショップを再編集したもの。最初は普通に予算を取って関係者に配るだけの本にする予定でした。ただ、話を進めていくうちに「これは面白いぞ」と思い、出版社から刊行することにしました。発行部数は当初の10倍くらいになったし、全国の書店にも並ぶので、美術館に来ない人にも届けられるようになりました。

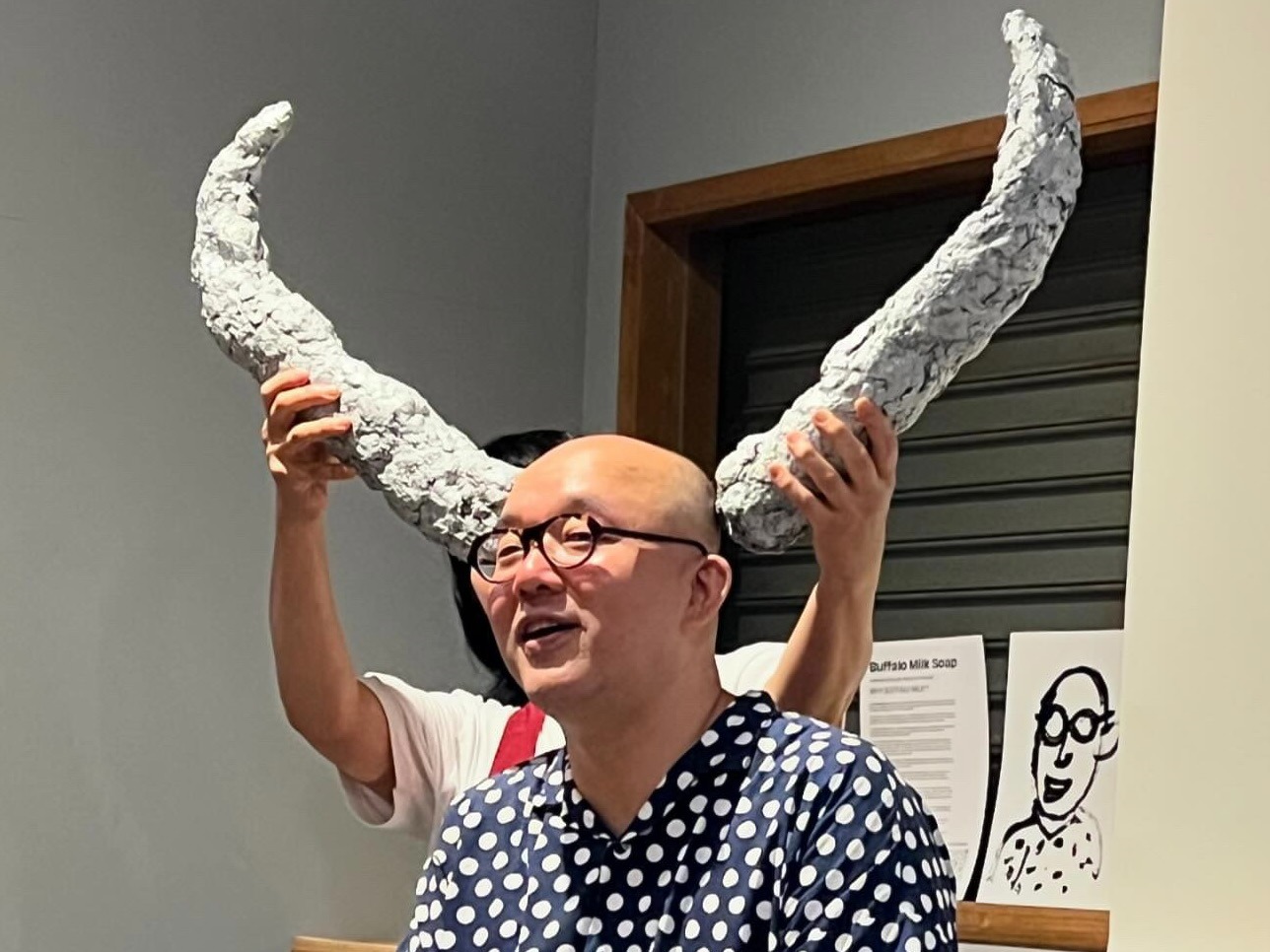

冒頭に記した通り、2025年10月に宝塚市立文化芸術センターにて宝塚を代表する画家、元永定正の個展「もーやんのオープンアトリエ:アーティスト・元永定正と表現の場をひらくアートプロジェクト」が開催された。この展覧会で、岩淵はキュレーションを担当。およそ30年のキャリアの中で、展覧会の企画を担当するのは初めてだという。元永の死後、彼が長年暮らした宝塚市には、妻の中辻悦子より60点ほどの遺作が寄贈された。市の所蔵品を用いた展覧会で、岩淵に与えられたミッションは、すでに美術作家としても絵本作家としても十分な評価と知名度のある元永を、宝塚市民がより身近に感じられるようにすることだった。

岩淵:宝塚市民が元永さんをもっと身近に感じるってどういうことなんやろうと考えました。本人はもう亡くなっていて、あるのは作品だけという状態で、身近に感じられないだろうなと率直に思いました。彼が生きてたら、電車とか喫茶店で偶然会って、話が弾むこともあるかもしれないじゃないですか(笑)。単にファンとスターの関係ではない関係ができるかもしれない。そういう関係を作品を通じて作り直すとしたら、美術館のような見るだけの場所から、作品を引っ張り出す必要があると思ったんです。そこで、アトリエのような空間に作品を展示することにしました。表現者としての元永さんに親しみを持つには、表現する場所、つまりアトリエで、自分も表現する立場として出会うことが大事なんじゃないかと思ったんです。

「もーやんのオープンアトリエ」では、元永の作品を30点ほど展示した同じ空間に、自由に創作を楽しむことができるアトリエを設置。市民から募集した約60脚の個性豊かな椅子をちりばめ、好きな作品の前に動かして、ゆっくり座って作品と向き合えるようにした。また、週末には美術・映画・ダンス・音楽などさまざまな分野の滞在アーティストを招聘し、来場者が刺激を受けて思わず表現したくなるような状況を目指した。自ら「表現」をすることによって、「表現」をする作家たちと同じ立場になってみようと説くのは、先述した『なんだこれ?!のつくりかた』も同様である。同書では、現代アートの作家たちを「パイセン」=先輩と定義しているが、岩淵自身この30余年を回想し、様々な先輩との出会いがあったと語る。

岩淵:実は人生でいちばん最初に出会ったアーティストは、『なんだこれ?!のつくりかた』でも紹介している「紙やぶり」の村上三郎なんです。お会いしたのは西宮のメタモルフォーゼ。村上さんも関学(関西学院大学)の出身で、可愛がってもらいました。思えばC.A.P.でもジーベックでもそうなんですが、人生に「先生」がいないんです。「パイセン」ばっかり(笑)。『なんだこれ?!のつくりかた』や「もーやんのオープンアトリエ」で試みた距離感の作り方は、自分が先輩たちに経験させてもらっていたことの延長線上にあるんだと思います。

宝塚および阪神間を拠点に活動を続けてきた岩淵は、意識下での「具体」からの影響を語る。近年は、「なんだこれ?!サークル」の活動や書籍が入口となって、子どもに向けてアートをわかりやすく伝える仕事を依頼されることも多いという。数々の先輩との関わりの中で育まれた岩淵の仕事は、やがて次世代へと受け継がれていくだろう。

岩淵:「なんだこれ?!サークル」で白髪一雄のフットペインティングの話をしたりすると、「それ、子供の時やったことある!」という子がいるんです。「天井から吊るされて足で絵描いたことがある」と。白髪のところで習ったわけではないようなんですが、たぶん具体の影響を受けた人がやってる教室だったんでしょうね。阪神間にはそういう話が今でも普通にあったりします。

アートのごりっとしたところを子どもにもわかるように説明するのは、比較的得意なのかなと思います。鮮度というか、あんまり芯をぶれさせずに言い換える仕事は、僕自身楽しみながらできることでもあるので、これからも続けていきたいですね。

【※1】アクト・コウベ99については、下記のブログに詳しい。

HIROS(中川博志)「マルセイユ滞在報告1999」

【※2】岩淵拓郎「STORE」展(HUSH、2005年)

【※3】新世界アーツパーク事業についての記述に関しては、以下の論文を参照した。

吉澤弥生「文化政策と公共性:大阪市とアートNPOの協働を事例に」『社会学評論』vol. 58, no. 2, 2007, pp. 170-187

【※4】語の提唱者であるアサダワタルによると、住み開きとは「自宅を代表としたプライベートな生活空間、もしくは個人事務所などを、本来の用途以外のクリエイティブな手法で、セミパブリックなスペースとして開放している活動、もしくはその拠点のこと」。アサダワタル「【はじめに】「住み開き」とは」より引用。

(上記URLは全て2025年11月24日に最終閲覧)

1973年、兵庫県宝塚市生まれ/在住。雑誌編集者、美術家を経て、2010年に編集者として独立。主に文化芸術関係の書籍・冊子の編集、アート・音楽・映画などに関するイベントの企画、地域の文化プロジェクトのプロデュース、企業のコピーライティングなどを手がける。また2014年より、自由な表現のための連続ワークショップ「なんだこれ?!サークル」を国内外で展開。2022年に書籍『なんだこれ?!のつくりかた』を上梓。

横浜美術館学芸員。1999年京都生まれ。アメリカの戦後の写真集、とりわけロバート・フランクやジョン・シャーカフスキーの作品を対象とし、広くイメージとテキストの関係について研究を行う。