立体作品の修復を専門とするオブジェクト・コンサバターである森尾さゆりさんは、イギリスへの留学からヴィクトリア&アルバート博物館(以下、V&A)【※1】での経験を経て、現在は教育機関での保存技術や材料研究に関わりフリーランスとして活動されている。一般の方々へ保存修復の認知を広げる普及活動も展開する森尾さんに、コンサバターを目指すようになったきっかけや、日本とイギリスにおけるコンサバターの仕事、保存修復を取り巻く状況や今後の展望についてお話を伺った。

森尾さんはどのような経緯でコンサバターを目指したのだろうか。

森尾「もともとはガラスのアーティストになろうと思ってロンドンへ行きました。セントラル・セント・マーティンズ【※2】を卒業後、結局アーティストの道には進まず、パリに本社があるモザイクの工房のロンドン支店で5〜6年ぐらい勤めました。住宅やホテル、商業施設へ入れるモザイクを制作する小さな工房で、私はデザインや制作をしたり、クライアントとのコミュニケーションを担当したりしていました。その後、路線を変えようと思い、ロンドンへ行ったきっかけでもある大英博物館【※3】に行くと、そこで新アッシリア帝国のアッシュルバニパルのライオンハンティングのレリーフを修復していて。そのパネルにコンサバターのことが書いてあったんです。「あ、これだ!」と思いましたね。博物館の作品や資料ってガラスの向こうで触れられなかったりするんですけど、コンサバターはそれに触れられる仕事だと思ったし、あと工房の経験で、細かい作業を長時間することは好きだし得意だったので、コンサバターが合ってるんじゃないかと思いました。」

モザイクの職人から保存修復の世界へ転身するための学び直し。大学ではどのようなことを学び、経験されてきたのだろうか。

森尾「私が修復を学んだのはシティ・アンド・ギルド美術学校【※4】という3年制の専門大学です。専攻の保存修復の学部は石と木材と建築物の装飾が対象で、1年目からものがどういう風につくられているかとか、素材の感覚を知るためにつくることを学びます。木材の科学という授業では林業に関わっている方から、湿度や乾燥の状態の変化や繊維がどうなっているかとか、木の種類や状態変化についても学びました。2年目では化学や修復倫理なども加わって、3年目では自分で方針を立ててものを直していく過程を学びました。学校には、V&Aのコンサバターや工房で働いている方、科学者、美術史家、アーティストなど様々な方が講師としている恵まれた環境でした。」

美術学校との共通点もあるなか、シティ・アンド・ギルドは保存修復の教育機関ならではの特徴があったという。

森尾「1年目には、つくることを学ぶための実技が約半分でしたが、ものを観察するためにデッサンをする授業もありました。ヨーロッパでは「客観的に修復を考える」という姿勢が強くありますが、そのためにサイエンスがあり、他の人に説明するために論理があります。その点では、私が最初に美術を学んだセントマーティンズはアーティストとして引き上げていくことに主眼が置かれていたので、シティ・アンド・ギルドとは視点の違いを感じました。」

卒業後、V&Aでコンサバターとして経験を積んでいかれるが、現地のイギリス人でも難関なポジションをどのように獲得していったのだろうか。

森尾「以前からミュージアムで働きたいという気持ちはあったので、V&Aに直接連絡して現場を見せていただきました。シティ・アンド・ギルドでも2年目にインターンシップ制度があり、大英博物館のストーンコンサベーションチームに加わった経験もありました。卒業後にV&Aの方ともお会いすることができ、当時求人が出ていなかったので実際に聞いてみようと思って、ポートフォリオを持っていきました。「ミュージアムで働きたいんですけど、どう経験を積み重ねたらミュージアムのコンサバターになれますか?」 みたいな相談をして。それから2ヶ月後に連絡が来て、「小さなプロジェクトに参加してみる?」って。このとき参加する機会を得たところから、その後、V&Aでは2年弱の期間を過ごしました。」

多様な国々のものを扱うV&Aでは、国際色豊かな環境にこそ価値があるという考えが浸透していた。働く上で、日本人だから不利に感じたことはなかったのだろうか。

森尾「当時V&Aでは館全体で約40名のコンサバターが働いていて、私が在籍していた彫刻の修復室には5〜6名いて日本人はひとりでした。周りはイギリスやドイツ、フィンランド、スペインなど多様なバックグラウンドを持った方々で、英語は必須スキルでしたが、コミュニケーションにストレスは感じなかったですね。能力以上にチームワークが求められることもありますが、身近に相談したり教えてもらえる環境があり、作品に直接対峙して関われることがすごく嬉しくて幸せだと感じました。」

ただ、修復の仕事は楽しさを感じる反面、文化財を扱う仕事ならではの「怖さ」もあるという。

森尾「修復って楽しいですけど、怖さがあるしあるべきだと思うんです。一点しかないものを扱う責任があり、しかもそれは壊れる可能性のあるものなので、対峙する時には常に緊張感があります。例えば、野生の動物に出会う時に感じる感覚に近いです。 私が修復の「怖さ」を学んだのは大学時代です。学校では「修復はものに介入すること」だとまず教わりました。埃を落とすことだけでものの歴史を変えてしまったり、取り除いてしまうかもしれないと。もちろんただ単に、ものが壊れるかもしれないことへの怖さもあります。」

V&Aでの経験を経て2021年に帰国後、東京国立博物館【※5】での仕事に巡り合うことになる。イギリスとのギャップに驚かなかっただろうか。

森尾「まず帰ってくる前に、ミュージアムで働けたらなと思ったので国内のミュージアムを調べたんですけど、修復師の情報も募集も出てこなくて驚きました。東博には常勤の修復の方がすでにいらしたんですが、タイミングよく空きがでて、お話をいただけることになりました。

私は立体物の修復を担当していたんですが、扱うものはガラスや人形、陶器など様々でした。保存修復室で観察や点検をしてどういう修復が良いのかプランを立てて学芸員さんと相談します。実際、日本のミュージアムでは手を動かす修復師が職員としている館っていうのはすごく少なくて。いらしたとしても1館に1人か2人でしょう。V&Aではコレクションケアの観点から作品や資料を残していく体制としてミュージアム内にキュレーターとコンサバターが必要という認識がありますが、日本は学芸員に比べ修復の職員さんが少ないと知って、少しカルチャーショックでした。」

森尾さんは、東京国立博物館での経験を経て、現在は、東京藝術大学 保存修復彫刻研究室【※6】の教育研究助手として勤務する傍ら、フリーランスのコンサバターとしても活動している。日本の美術館や博物館ではコンサバターの受け皿が少ないが、実際どのような体制で保存修復の仕事が行われているのだろうか。

森尾「日本の美術館では伝統的な技法を持った修復師とのつながりがあって、知見があるところにお願いすることもあります。例えば、掛け軸などの修理方法は、日本では保存技術として確立されています。巻物や掛け軸、古文書など和紙でできているような作品を修理する方は装潢師(そうこうし)と呼ばれていますが、国宝や重要文化財などは、選定保存技術保存団体【※7】として認定されている、国宝修理装潢師連盟【※8】に加入している工房で修理をしています。彫刻などの指定品、主に仏像などは美術院国宝修理所で修理を行っています。私は博物館や美術館に関わったり、フリーランスとしても活動していますが、そういった保存技術を受け継ぐ工房に入るという選択肢もありますし、独立して工房を持たれる方もいます。でも立体物だと石膏、金属、プラスチックなど素材も様々ですし、現代ではまだあまり研究されていない素材の組み合わせも多い。そういった素材の作品や、指定品でないものはどうするのかとか、修復師になる経路が明確でないのも課題かもしれません。」

日本とイギリスでは、コンサバターの仕事や役割にどのような違いがあるのだろうか。

森尾「ヨーロッパでは他人が理解出来るように言葉を用いますが、日本はもっと技術ベースで伝えることが多いと感じます。日本だと伝統や知恵や知見、経験知や身体知など言葉以外の集合体でできたもので判断や選択をしていく傾向があるので、その違いも感じます。

私が学んだコンサベーションのベースは、観察したり分析したり、主に物質的なものに対して修復をすることですが、保存、修復を考えたときに、その技術を残していくことも重要です。ヨーロッパと日本、両方の視点から考えていくことで、どの価値を残していくのかということへの理解が深まる気がしています。無形なものである技術や、言葉にできない経験知を大事にすることは、日本の強みのひとつだとも感じます。」

現在日本国内において保存修復を学問として体系的に学べる教育機関は少ないという。保存修復を考えることと、そのものが根ざす社会的・文化的背景は切り離せないというが、コンサバターとはそもそもどのような理念を持っているのだろうか。

森尾「ヨーロッパで修復の概念がつくられ始めたのは近代になってからですが、アテネ憲章やヴェニス憲章と呼ばれる、20世紀中ごろから時代と共に更新されている国際的なガイドラインがあります。その中で尊重されているのが、「ミニマル・インターベンション(最小限の介入)」という考え方です。修復の処置はものに介入することだから最小限必要以上の修復はしない。その時に必要なのは何なのかを考えることや、何のための修復なのか、何の価値を守るための修復なのかをしっかり押さえた上で、それを達成するための最小限の修復は何かを考えたりします。 あとはリバーシビリティ(可逆性)。例えば、接着剤を使ったとして、将来また取り外せるとか、除去できるとかやり直せるっていうことなんですね。あとは現在において最適な接着剤を選ぶんだけど、将来的にもっと最適な素材ができた時にまたやり直せる余地を残しておくとか、そういったことを大事にするという考えがあります。」

一般的な修復のイメージは、もともとの状態へ戻すことや、美しい状態にクリーニングすることと捉えてしまいがちだが、修復にはどの価値を残すのかの議論が必要だという。

森尾「修復ってそこにある価値をどう残すか、考えることだと思うんです。価値とは色々あります。美的価値や学術的価値だけでなく、歴史的価値や、思い出としての価値なのかとか、いろんな価値基準がある時にどれを大事にして残すのか。オーセンティシティ(真正性)、つまり本物であるということを修復として大事にする場合、本物の部分と付け足した部分を識別できるようにするという判断をする場合もあります。一方でそこがわかりすぎてしまうと美的価値としては鑑賞しにくくなってしまう場合は、それを尊重した処置をします。」

現在、日本国内では建造物や美術工芸品、資料といった有形文化財のうち、歴史的あるいは学術的に価値があるものについて国が指定する重要文化財が1万3498件あると言われている【※9】。阪神・淡路大震災や東日本大震災などを経て、被災地の美術館や美術関連施設、美術関係者が中心となり、震災前後での美術品の修復状況を開示し、作品とともに震災を語り継ぐ取り組みもなされている。その中で、森尾さんは個人のコンサーベーションにも視線を向ける。

森尾「ちょうど(石川県の震災から)1年余りになりましたけど、日本で文化財が一気に壊れたりなくなってしまったりするのは震災なんだということを改めて感じて、私も文化財レスキューとかに関われたらと考え始めたり。そういった時に、登録や認知されていないものも、その地域をつくる重要なものだったり、誰かにとって極めて重要なものだったりしたときに、どういうふうに残して行くのかということがあります。あと、現代のものもそうです。どのように誰が関わっていくのかとか、専門家だけでなく、一般の方もどうしたいのか、どうできるのかとか、いろんな人と広く対話できたらいいなとか思ったりしますね。」

社会に開いていく試みとしては、なら歴史芸術文化村や九州国立博物館、石川県立美術館などは、一般の方が文化財の保存修復の現場を訪れ、修復過程や使用されている道具を見学できる工夫がなされている。国外ではどのような事例があるのだろうか。

森尾「イギリスではV&A イースト・ストアハウス 【※10】が2025年にオープンするんですけど、私もV&Aにいた時に関わってた収蔵庫の移転が目的です。ロンドンオリンピックパーク跡地に完全移転するんですけど、一般の方が、収蔵庫がどういうふうになってるのか知ることができるリサーチセンターも合わせて、見える収蔵庫になります。 こうした動きはイギリスだけじゃなくて、国際的にも保存修復を社会へ開く傾向にあります。 あと私も一度働いたことがあるんですけど、ナショナルトラスト【※11】というイギリスの建築物を守っていこうとしている団体があって、そこは市民の寄付で成り立っています。寄付金を集めて文化財を守っていこうとしている団体で、その建築物に付随する美術品や絵画や家具を修復する場所をノールコンサベーション【※12】といい、そこも市民の寄付で成り立っているんですが、一般の方が修復室でどういうことをやってるか見ることができます。ガラス張りで見える場所はありますが、そこはパーテーション越しに見ることができます。修復師の仕事を伝えてくれるボランティアも充実しているし、修復道具が見れたり、説明が書かれていたり、施設側も伝える努力をしています。修復ってお金とか時間がかかるものだからそういうことをきちんと伝えることで、寄付が回っていくことがあったりすると感じます。」

様々な表現が日々生まれる現代アートの領域において、保存修復の議論は今後困難を極め必要性が問われていくだろう。過去、福岡市のキャナルシティ博多にある、ナムジュン・パイクのビデオ・アート作品《Fuku/Luck,Fuku=Luck,Matrix》がブラウン管テレビの劣化により止まってしまったことがあるが(作品は2021年10月に修繕)、作品の寿命の捉え方は様々だという。

森尾「保存修復では作者のオーセンティシティを大事にしています。コンセプトとかどういう趣旨で作ったのかによって、修復の方針とか方向性も変わります。それがわかっていることが大事かなと思います。現代アートの場合、作った方がご存命のこともあり、それはすごく大きな違いだと思っていて。その方に相談したり、お話ししたりして、物質性が大切なのか意味性が大切なのかなど、修復の方向性を判断する材料を集めていきます。伝統分野の修理修復に比べると、近現代では素材の状態変化が研究しつくされていないものもあるので、もしかしたら、過去の文化財が近現代のアートの寿命を追い越していく可能性もあると感じます。

当時使っていた素材と同じものを使うことで作品として成立するものもあれば、成立しないものもあって。 劣化していくものを主題にした作品もあります。 例えば、自然に朽ちていく過程がコンセプトのものをミュージアムが購入したときに、保存するって一体何かとか?

修復の国際的なガイドラインはあるんだけど、それと同時にその国の文化の文脈を尊重することが大事とされていて。素材や修復のやり方、考え方なり感じ方なりで価値観も違うかもしれないし、一括りにして言えないですけど、日本もその文脈の中でそのものをどういうふうに捉えて修復していくのかっていうのは、独自のものがあると思っています。 だから修復を通してなんか日本っていうのが分かりそうなのがすごく面白いなと思ってて。 悩むこともありますが、西洋と比べたときに違うところと同じところだとか見比べながら日本独自の価値観をわかりたいなっていう気持ちがあります。」

近現代の素材は研究が進んでいないものもあり、経年変化を予測することは難しい。そのような状況のなか、アーティストはどの程度の対応が必要なのだろうか。

森尾「イギリスの事例で伺ったことは、美術館が作品を購入する場合、保存において将来的にぶつかる問題を事前に、アーティストに聞いておくそうです。作品がどういう劣化をするのか、どういう環境が適しているか、何かの部品が機能しなくなった時に変えないといけないのか、代替品は同じものが必要かそれとも似通ったものでもいいのかなど、作る側もそういうことを聞かれるのを想定することが必要だと思いますし、教育でもやっていく必要があるかもしれません。」

科学的な知見を取り入れてきたヨーロッパの保存修復の観点から私たちが学べることはあるのだろうか。

森尾「実は、ヨーロッパではコンサベーションってアートとサイエンスの間みたいな感じに言われています。科学的な見識や分析、実験などから何が最適か、方針を立てていくことが大事なんです。選んだ素材、方法、価値をどういう倫理観でやるのかということが説明できることを大事にしています。日本は修復の歴史のなかで、時代ごとに最適だった素材や方法などが積み上がってきていますし、何より素材と向き合い、そこから理解していることが深いように思います。その両方が大事だと思っていて、結局、分析やテストをしても、最終的に向き合うのは作品や資料そのものなんですよね。 科学的にやったからといって、それが正解というわけじゃないし、そのものと向き合った時に、どんな反応をするのかというのは、先ほど言った観察とか、最終的にはやってみて起きることとか、感覚への知見がすごく大事になってきます。科学が大事か、感覚とか経験が大事かというどちらか一方じゃないんです。」

では、世界的に生成AIやデジタルテクノロジーの台頭で、様々な職業が変化していくなか、コンサバターの仕事はどのように変化していくのだろうか。

森尾「科学的な考えはAIが提示できることだと思うし、AIと一緒に修復を考えられたらいいなと思います。何が最適なのかっていうのは実際にテストしなきゃいけないんですけど、それがもしAIを使って事前に推測できるのだとしたらAIができる部分は合わせつつ、でも最終的には人間の目でものに対峙していかなきゃいけないと思っています。単純なことであればAIができるかもしれないんですけど、作品の表面や構造には実際すごく複雑なことが起きているから、最終的にはそのものと人が向き合うっていうことは必要になってくるんじゃないかなと思いますね。

リスペクトっていうのは人間にしかできない。 畏怖の念とかなんかそういうのはあるし、修復って多分ビフォーアフターが大事なんじゃなくて、過程が大事だと思うんです。 だから、私たちが何を残すのかとか、修復している過程でも、つぶさに見る観察とか、そこで発見されることや感情を大事にしていきたい。発見が研究につながったりする場合もありますし、その作業をしながらいろいろ観察してきてわかることがコンサバターにはあります。キュレーターとか学芸員の方が持ってらっしゃる知識とはまた違ったものから引き出せる情報があったりするので。だからクリーニングするだけとか接着するだけという話じゃなくて、その向こう側にある歴史にアクセスする、つながっていくっていうのは大事かもしれません。」

国内外で保存修復の現場を経験し、特に日本では場を開く必要性を感じた森尾さんが、いま特に力を入れているのが教育だ。

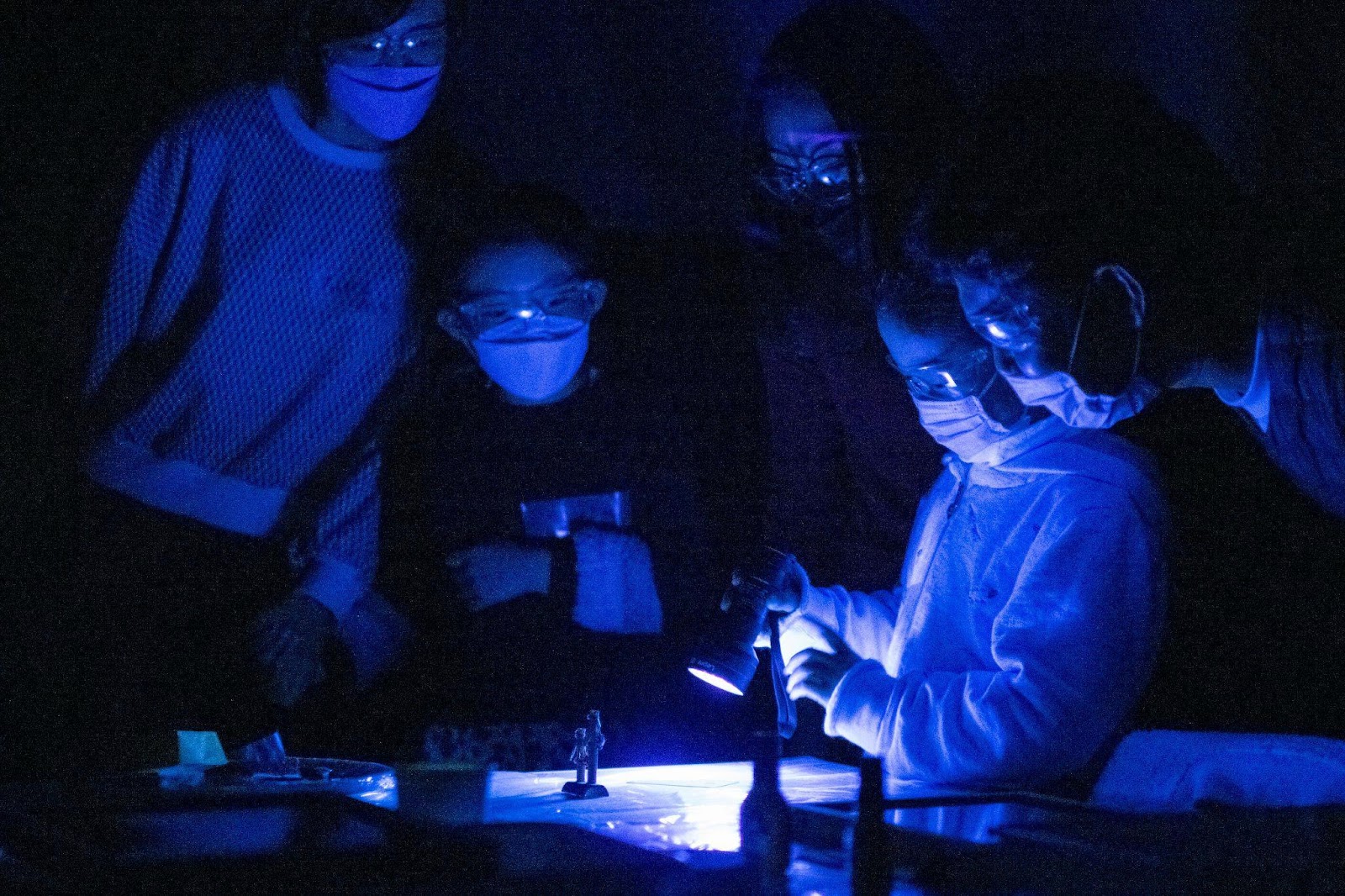

森尾「修復を一般の方に知ってもらう活動も必要だと思っています。ワークショップは今、町田を中心にやっているんですが、子供の絵画造形教室の方と知り合って、そこの方たちと一緒に地域に根付いて場所を広げていったりすることから始まりました。修復のいろんな視点を入れ込んでやることで、やってみると興味を持ってくれる方が、実はたくさんいらっしゃることがわかりました。 」

一般の方へ認知を広げる活動を続ける森尾さんが、将来やってみたいことはどんなことだろうか?

森尾「修復と鑑賞をつなげるワークショップをやりたいと思っています。私はものに触れたいという動機からコンサバターになりましたが、修復を通してものを深く知れたり、体感的に感動することが多くて。それをシェアできたらものへの近寄り方にも、変化があって面白いんじゃないかと思っています。イギリスにあるホーニマン博物館【※13】という民族博物館には、ハンズオンベースという作品に触れられる場所があります。触れることでまなびながら、周りの大人がものを慎重に扱う様子をみせることで子供に伝える、言葉ではなく、どう触るのかとか、なんで触っちゃいけないのかとか、そういったことも伝播させていく感じです。川崎市市民ミュージアム【※14】の学芸員さんにお声がけいただいて、修復のワークショップもやる予定です。子供たちに体験的な修復と展示をデザインするワークショップですが、修復っていう過程がミュージアムの展示の営みの一部になるような企画です。そのものを直したり、綺麗にしたり整えたりして展示をする、その繋がりのなかでコンサベーションも想像できるようになってくれたらいいなと思っています。」

ものに触れ、ものの背景にある倫理観や文化的な文脈を感じ取るコンサバターの仕事には、「自分の身近にある大事なものを直していくような目線が大切」という森尾さん。デジタルアーカイブや3Dプリンターなど複製技術が身近にある時代だからこそ、私たちを取り巻くものをどのように残していくべきか、保存修復は身近な問題だ。文化や世代の境界を超えて未来へ多様な価値観を伝えようとする森尾さんの活動に期待が高まる。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

【※1】ヴィクトリア&アルバート博物館

現代美術や各国の古美術、工芸、デザインなど多岐にわたる400万点の膨大なコレクションを中心にしたイギリスの国立博物館。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※2】セントラル・セント・マーティンズ(Central Saint Martins 通称:CSM)

ロンドン芸術大学のカレッジのひとつで、世界的に高い評価を受ける大学のひとつ。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※3】大英博物館 (British Museum)

イギリス・ロンドンに位置する人類の歴史、芸術、文化を専門とする国立博物館であり、世界で最初の公立博物館である。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※4】シティ・アンド・ギルド美術学校(City and Guilds London art School)

慈善団体であり公式資格の発行機関であるシティ・アンド・ギルドが運営する高等教育機関。ファインアート、イラストレーション、伝統工芸に加え、修復学科がある。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※5】東京国立博物館

日本と東洋の文化財の収集保管、展示公開、調査研究、普及などを目的として独立行政法人国立文化財機構が運営する、日本の国立博物館。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※6】東京藝術大学 保存修復彫刻研究室

(URL最終確認2025年4月1日 )

国宝・重要文化財をはじめとする貴重な文化財の保存修理を専門的に行っている技術者集団

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※8】選定保存技術保存団体一覧

保存の措置を講ずる必要のあるものを「選定保存技術」として選定し、その技術を保存する団体

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※9】文化財指定等の件数 |文化庁

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※10】V&A イースト美術館

2026年春にオープン予定のヴィクトリア・アンド・アルバート博物館の分館。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※11】ナショナルトラスト

歴史的建築物の保護を目的として英国において設立されたボランティア団体。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※12】ノールコンサベーションスタジオ

ナショナルトラストが所有するケント州の「ノール・ハウス 」内にある修復研究所。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※13】ホーニマン博物館と庭園

人類学、自然史、楽器に関する展示があり、動物の剥製の膨大なコレクションを所有している。

(URL最終確認2025年4月1日 )

【※14】川崎市民ミュージアムでのワークショップ

川崎市民ミュージアムは、神奈川県川崎市中原区の等々力緑地にあった公立博物館・美術館。

2019年に後述する東日本台風により被災したため旧施設を閉鎖し、2031年以降に新たな場所でオープン予定。

(URL最終確認2025年4月1日 )

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オブジェクトコンサバター

1981年東京生まれ。2009年ロンドン藝術大学セントラル・セント・マーティンズのガラスアート科卒業後、ロンドンのモザイク工房に6年間勤務。2015年よりシティー&ギルド・ロンドンアートスクールにて、修復を学ぶ。2017年、大英博物館の石彫修復室にてインターン。2018年に修復科を卒業後、ビクトリア&アルバートミュージアム(V&A)の彫刻修復室に勤務。2020年、テイラー・ピアス修復工房にて、V&Aの所蔵作品の建造物修復を担当。2021年夏、帰国。

東京国立博物館にて非常勤職員として勤務。現在フリーのコンサバターとして活動しながら、普及のために子どもや親子向けのワークショップを開催。

東京藝大大学 保存修復彫刻研究室 教育研究助手。

https://bansanokota.com/

ホテルアドバイザリー / キュレーター / MISENOMA代表

1982年滋賀県生まれ。英国グラスゴー美術大学ファインアート学部卒業後、京都のプロダクトデザイン会社を経て、UDS株式会社へ転職。UDSが運営をするアートホテル「ホテルアンテルーム京都」にて、併設ギャラリーで100回を超える展覧会を担当。12年間のホテル運営経験を生かし、MISENOMAとして2023年に独立。アート、観光、まちづくりを掛け合わせ、宿泊体験を拡張する空間プロデュースや展覧会のキュレーションを事業として展開。アート企画に特化したホテリエ育成の為、ホテルアドバイザリー事業も行う。

2021年より若手作家育成のためのアートプロジェクトを立ち上げ、アートが本質的に持つケアの側面を探るArts & Healthのリサーチなど、アートの可能性を社会で実践・編集している。

https://www.misenoma.com/