2025年に開催された大阪・関西万博は、開幕前には多くの批判にさらされた。その中で、会場デザインのプロデューサーとなった藤本壮介を中心に、クリエイターがSNSでユーザーと丁寧に対話し、次第に創造的な交流を育んだのが印象に残った。

開幕後には、SNSを中心に評判が高まり、多くの二次創作が生まれ、今までにない創造性を喚起する場となった。それを牽引したのが、「大阪・関西万博デザインシステム」や会場ドレッシング(装飾)のクリエイティブ・ディレクションを担った引地耕太(ひきち こうた)だ。

万博では、公式キャラクターの「ミャクミャク」が大人気であったが、同じく公式ロゴマークを展開させて、小さな目と体からなる細胞や生物のようなキャラクターは、非公式ながら“こみゃく”として大人気となり、多くの市民の作品を生んでいった。SNSでの対話から、引地は、“こみゃく”のパパと称されるようになる。

東京オリンピック・パラリンピックから続く、国民・市民とクリエイターとの溝や不信をどのように解消し、共創の場へと導いたのか。創作の原点から、万博後の取り組みまでおうかがいした。

どういう学生時代を過ごしたのだろうか?

「僕は鹿児島出身で、幼少期は本当に5000人ぐらいしかいないすごい小さな町で、自然と田んぼに囲まれて育った人間なんです。中学時代は親の仕事の都合で、奄美大島に引っ越ししたりもしていました。大学は熊本なんですが、本当に九州のど田舎にいる時代が長くて、今でこそデジタル・クリエイティブみたいな最先端なことをしている扱いを受けるんですが、全然違う。デザインとかクリエイティブとか、芸術のゲの字もなかった(笑)。スポーツとかはやっていましたけど、カルチャーや芸術が周囲にはない環境で育ちましたね。」

文化や芸術に対して、どのようなきっかけで関心を持つようになったのだろうか?

「音楽はいろんな年上の先輩の影響を受けて聴いたりしていて、中学校や高校ではMTV(エムティーヴィー:アメリカのケーブルチャンネル) とか見ていて、当時の流行をキャッチアップできました。高校は、鹿児島市内にあったので、カルチャーに触れる場所としては、ヴィレヴァン(ヴィレッジヴァンガード)のような本屋さんくらいしかありませんでした。音楽はWarp Records(ワープ・レコーズ)【※1】というエレクトロニカやテクノを中心としたレーベルに属しているAphex Twin (エイフェックス・ツイン)みたいな音楽や、そのレーベルのPVやデザインが好きでした。高校時代は進学校で、周りには国立大学を目指すような人達が多くいたので、その辺でドロップアウトし始めるんですよ(笑)。中学生の時はめちゃくちゃ成績がよかったんですけど、進学校に行くとそれが標準になってしまうので……。途端に勉強は難しくなるし、周りも頭がいい人ばかりだからある種逃げるように美大を目指していました。当時、Underworld(アンダーワールド)のミュージックビデオとかCDジャケットをつくるTomato【※2】というデザイン集団がいて、ああいうのががっこいいなと思っていました。」

そして美術系の大学に進学する。

「実は僕は2つ大学に行っているんです。一つ目は工学系が母体の大学で、映像情報デザインというかなり幅広い領域を学んでいました。デジタルメディア、メディアアート、エンジニアリング的な写真工学、CGなどを習ったり、フィルムで写真や映画を撮ったりするようなアナログなこともしていました。メディアアートやインスタレーション・アートみたいな形だったりとか、体験型のコンテンツを制作していました。」

そして在学中にはデザインのコンペにも参加する。

「「熊本デザイン賞」という地方のアワードなんですけど、佐藤可士和さんとか、資生堂のアートディレクターをされてた中村誠さんとかが審査に来てて、ほぼ独学で19歳の時に出したコンペがいきなり史上最年少グランプリを取ったんです。《DEAD ANIMALS》っていうタイトルなんですけど、動物に黒い雲がぐるっと巻きついているような作品です。ほとんどアートに近いんですが、当時、グラフィックアートという言葉があったので。」

.png)

デザイン賞を受賞したことをきっかけに、東京に行くことを考えるようになる。

「当時、東京造形大学に田中一光さんのお弟子さんで、今は亡くなってしまったんですけど、秋田寛さんという方が教えておられたので、3年次から編入しました。デザインというものをベーシックなところでちゃんとアカデミックに学んでみようと思ったんです。また、東京造形大だと映画や写真を撮れたりしたので……。東京造形大学は、桑沢デザイン研究所を創立した桑澤洋子さんが、バウハウス【※3】の影響を受けてつくられているので、いろんなものを総合的に、越境的に学んでいいよ、という側面もありました。結局、デザインだけでなく、映画を撮ったりアート作品をつくったりしていました(笑)。」

卒業制作も映像作品に取り組んだ。

「卒業制作では、泡を使った映像作品で、自分でつくったミニチュアの造形に泡を垂らして写真を撮って、雪原、雪景色のような抽象と具象の間のような作品を制作しました。デザイン科の卒業制作じゃなかったですね(笑)。美術作家のデビュー作のような作品で、デザインの就職には役に立たないタイプのものでした。」

.png)

当時、デザイン科の学生にとってのエリートコースは、電通や博報堂といった大手広告代理店のクリエイティブ部門への就職だった。またそれらから仕事を請け負うデザイン会社という選択肢も多かった。

「就職する段階になって、今までいろいろ越境的にやっていたのが面白かったのに、急に社会から一つに絞りなさいという圧力がかかるんですよね。社会に出るといろいろやってちゃ駄目だよ。ものにならないから、一つの道を追求しなさいと言われるんです。ただ、デザインや映像とかエンジニアリングとかいろいろなことをやってきたのにここで絞るのがすごく嫌だったんです。なぜそれらが全部一つにならないんだろう?って思っていました。」

そんな時、雑誌『アイデア』【※4】に掲載されていた、タナカノリユキの事務所の求人広告を見つける。当時、タナカは広告、映像、アートなど領域横断的な制作で注目されていた。

「タナカさんは、当時、“脱領域の旗手”って自分のプロフィールに書かれていたんですが、すごい言葉だなと思って。クリエイティブディレクター、アートディレクター、映像ディレクター、美術家みたいな感じでさまざまな肩書きが書いてあったんです。ADC【※5】のような王道のアワードでも認められつつ、エッジの効いたクリエイティブをつくる感じがあって、そういう人は憧れの対象になりやすかったですね。」

そこで応募して見事に採用されることになる。まだ経験のなかった新卒の引地にとってそれは幸運だっただろう。

「もうポテンシャル採用って言われました(笑)。今は何もできないだろうけど、頑張れと。ポテンシャルだからって。卒制でつくっていた変なアートを評価してくれるのはタナカさんくらいでした。普通のデザイン会社だったら何だろう?って思う作品を、面白いねって言ってくれたんですよね。」

当時、タナカの事務所には、先鋭的なクリエイティブを担うタナカ直下の少数精鋭のチームと、それらの展開を行う制作プロダクションが存在していた。引地は経験がないながらも前者に所属することになる。

「そこの先輩たちとタナカさんがもうめちゃくちゃ忙しかったので、編集室と編集室を渡り歩くような流れの中で「ユニクロのフリース、1990円」みたいな映像のテロップの1行を1週間かけて文字詰めするんですよ。文字が0.05㎜右だな、左だなみたいな調整を延々と苦行のようにやるという。そういうことをやりたくなかったんですが、結局やりました(笑)。それと何百個もロゴの案をつくって、その中からひとつが選ばれていく、みたいなことを延々やったり。ユニクロのちょっとしたタグをデザインするとか、本当に細かなところからいろんなことをやらせてもらいました。それがあったから目の解像度が上がりました。パッと見て、ここがずれているな、というのがわかるようになりました。お金をもらいながら修行させてもらった。それでいて給料も悪くなくて、タナカさんは広告代理店の新入社員より俺は払っている、クリエイティブにはお金を払うんだって言っていて、そういう姿勢も勉強になりました。」

.jpg)

また、タナカの仕事は総合的に受注するところに特徴があったという。ロゴやデザイン、広告といった部分的な仕事ではなく、映像や空間まで含めて請け負うことで、全体としてブランディングしていた。

「グラフィックデザイン、映像ディレクションや空間など、媒体を限定せずに領域を横断して全体性を設計するのがタナカさんの仕事の特徴でした。だから色々な領域をつなげて総合ディレクションをするとか、越境するというのは当たり前だと思うようになったんです。一つひとつの仕事も積み上げると総額もかなりになるので、全体をつくる仕事ってこういうことだなと結構リアルに感じていました(笑)。」

引地は、タナカから総合性や越境性だけではなく、もう一つ大きな影響を受けている。

「彼もクライアントワークがすごく増えていたので、本当は自分の作品が作りたくなるんだよねと言っていたんです。その時、何がつくりたいんですか?って聞いたら、庭をつくりたいんだよ、と言うんですね。日本庭園みたいに、自分の作品をつくりながら、庭も育てていくみたいな……。自分の作品をつくることは、すごく大事なんだよって。デザイナーとかアーティストとか関係なく、自分に向かい合うことだし、自分を探求し続ける一つのテーマを持ってつくり続けることの大切さを教えてもらいました。その時、僕らがつくっているものは自分のものじゃないんだっていう当たり前のことに気づかされました。それはそうだなと思って。若いからあまりそういうことも考えていなかったんですが。」

タナカの姿勢を見て、自身も自分の作品を制作する必要を感じるようになる。しかしタナカのデザイン事務所は忙しく、そのような暇はなかった。入職して3年を経た段階で、20代のうちに自身の制作をするために一度仕事をやめることを決意し、タナカの了承を得た。

.png)

.jpg)

「ロンドンで『i-D』【※6】と『Dazed』【※7】といったインディーズのファッションマガジンが隆盛した時に、デジタルを駆使して作品を制作するニック・ナイトという写真家が活躍していました。自分も彼のような作品をつくりたいなと思って。ファッションの仕事も受けながら、自分の作品もつくっていましたね。日本には全く市場のないタイプの写真なんですけど、そういうことも当時はわかっていなかった。」

それで半ば独立してフリーランスでデザインや写真の仕事を受けながら、マイアミやニューヨークに行ったり、展覧会を開催したりするなどの活動を行った。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

「エッジの効いたファッションをつくっていったり、ヘアメイクをやっている人と一緒に作品をつくったりしました。舞踏家の写真とか。仕事というか個別に頼まれたポートレート作品ですね。こちらの写真は、音楽家の蓮沼執太さん、美術家の毛利悠子さん、映画監督をされていた紀里谷和明さんです。」

蓮沼執太は、音楽だけではなくアート分野でも幅広く活躍するアーティストで、毛利悠子は磁力や重力、光などを環境をセンシングし、キネティックなインスタレーションを制作するアーティストとして知られ、2024年のヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展にも選ばれた国際的に活躍する現代アーティストである。紀里谷は、一時期、婚姻関係にあった宇多田ヒカルのPVを制作したり、映画を制作したり、タナカとは違う形のメディアを横断するクリエイターといえる。

.png)

.jpg)

「紀里谷さんは、撮ったやつ見てやるよみたいな感じで言ってくれて、課題を出してくれたりしたんですね。紀里谷さんから完コピって課題があるんですけど、自分の好きな写真を見つけて、それを完全にコピーをするような写真を1回撮ってみろと言われて、撮影していたんです。どうするかというと、ライティングとか光の回り方とか、例えば、目を見るとどこからライトを当てているかわかるんですね。光を見る訓練みたいなことで、それを観察して自分で撮れるようにライティングを組んでみるとか、環境をつくって撮影するとかをやっていましたね。」

紀里谷との出会いによって、写真や映像の見方が洗練され、時には一緒に制作したりするようになる。いっぽうで、よりデジタル・システム的な仕事も請け負うようになる。

「自分の個人の活動もしながら、会社のブランディングやUI(ユーザーインターフェース)、ロゴをつくったり、デザインシステムをつくったりとか、そういう仕事も、副業的に受けるようになりました。その時、今で言うSlackとかNotionを掛け合わせたようなプロダクトをつくっていたんですよ。最終的に他の会社にバイアウトされて、その会社自体はもうないんですけど。今までは受託として、お客さんから受ける仕事をずっとやっていたのですが、事業会社の中に入って育てていく仕事のシステムをつくっていくこととか、会社内でのデザイナーの在り方を知るようになったんです。」

当時、Web2.0などのブームが起き、ベンチャーキャピタルなどの起業環境が整ってきたこともあって、テック系のスタートアップが盛んになっていた。

「僕らがやっているデザイン業界と、スタートアップってそれまでそんなに紐づかなかったんですけど、それが混ざるようになってきたんです。特に僕がアート活動とかふらふらしているものだから(笑)、そこに入るようになったんですね。綺麗なキャリアだったら広告代理店でずっと働いていたりしたんでしょうけど。」

引地は、デジタルサービスの企業に参画するようになったことで、新たなデザイン言語を知るようになる。

「当時、UIやUX(ユーザー・エクスペリエンス)と言う言葉はほとんどなかったんじゃないかと思います。インフォメーションアーキテクチャとかいう言葉で言ったりしたりしていましたけど。そういう事業やビジネス目線があるところに入っていっていきました。エンジニアは結構いたので、手探りでUXとかユーザーのデータを見ながら良いデザインをつくり続けていく経験をしたんですね。一回つくって納品ということじゃなくて、永遠と回していく、つくり続けていくっていうのはちょっと“こみゃく”にも通じるところがありますね。」

デザイン業界、写真・映像制作、デジタルサービスと言ったまさに領域横断的な制作経験が次のステップにつながっていく。それが株式会社ワントゥーテン【※8】への参画だ。

「もともとはウェブ会社で実は京都に本社があるんですよ。ウェブのFlash(ウェブ上の動画、アニメーション、ゲーム、インタラクティブなコンテンツの表示に広く利用されていたマルチメディアソフトウェアプラットフォーム)が結構流行った時代があって、広告キャンペーンもFlashでつくっていたんです。最初は広告代理店のキャンペーンのウェブサイトとかをつくってたんですけど、ウェブだけじゃダメだっていうので、デジタルコンテンツやインスタレーションとか体験型のコンテンツなどもつくり始めたんです。」

引地は、最初は業務委託されたデザイナー、アートディレクターとして参画する。

.png)

「最初に日本財団さんのパラリンピック・サポートセンターというプロジェクトを担当するんです。パラリンピック選手たちが使用できる共同オフィス、いわゆるワーキングスペース、シェアオフィスみたいに使える場所を提供して、パラスポーツを応援しようというプロジェクトだったんです。当時、会社にはウェブデザイナーはいたんですが、コンセプトから立ち上げて、ブランディングができる0→1でデザインがつくれるデザイナーが少なかったようで僕に声がかかりました。最初は週に1回くらい手伝ってくれないかと言われたんですね。トラフ建築設計事務所と協業して空間も含めて、トータルにつくれることにめちゃくちゃ喜びを覚えてハマったんです。2020年に向かうタイミングでメジャーな仕事でやりがいもあったんです。」

外部の人間として仕事をしていたが、最終的には入社し、ワントゥーテンのクリエイタートップであるECD(エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター)として、同社のクリエイティブ戦略を担うようになる。

「システムから全部考え、ロゴもダイナミックアイデンティティと言って従来のように形や色を1つに定めず、可変的なデザインができるものを取り入れました。色や形を変えて自分のロゴがつくれるんです。だから“こみゃく”の原型みたいな感じなんですよ。ロゴは折り紙をイメージしていて、ハートがシンボライズされています。それをユーザー個人のハートとして、実際に折り紙で折れる世界初のロゴなんです。幾何学なデザインなんですが、デジタルとアナログを統一させることが日本的でいいなと思ってやっていたんですね。」

.jpg)

.png)

この時、デジタルとアナログを融合して、個人に応じてパターンや配色を変えることができるという大阪・関西万博のデザインシステムの原型を実装している。

「このシステムを展開させて、70何種類のポスターをつくったんです。グリッド状になっていて、360度を刻むラインが22.5度で全部構成されています。これは、自分の出世作ということになると思います。最初は外部の人という感じだったんですけど、会社の中でも一気になんかすげえものができたと評判になりました。最初の頃は業務委託で週1の勤務でしたけど、次第に週6とかになっていたので(笑)。それまでいろんなことにトライしてきたけど、ブレイクするところまではいってなかったので、自分の活躍できそうなフィールドを見つけたという感覚がありました。

しかもオリンピックがこれから始まるっていうワクワクするタイミングで、プロジェクトにしっかりコミットすることは大事なんじゃないかと思ったんです。オリンピックの本体よりもいいものをつくりたいぐらいの気持ちもありました。オリンピックはいろいろ叩かれたんですけど、パラリンピックはなんかすごいポジティブな感じでした。いわゆる多様性を尊重したりとか、いろんな人たちが活躍していく、一人ひとりが本当に輝けるような、そういう社会をつくる運動体のようにプロジェクトをつくっていける感覚で提案していったんですよね。だから僕の中でパラリンピックと今回の万博が繋がっているんですね。」

.png)

パラリンピック・サポートセンターの評価は社内だけに留まらなった。

「これが評価されたことで、オリンピック・パラリンピックの組織委員会にちょっと出向してみないかっていう話が出たんです。1年間ぐらい週1で。同様に市川海老蔵さんの舞台を演出する仕事にもつながって当時はとても忙しかったんです。だから、週3とか週4は無理で、週1だけ行くみたいな。ちょっと外部からの支援みたいな感じだったんですけど。その時にめちゃくちゃ複雑な気持ちになるんです。自分もクリエイターなんで、他のクリエイターの気持ちがわかるわけですよ。組織委員会の人たちはみんないい人なんですけど、大きな組織でいろんなところから出向してきているんで、やっぱり縦割り的に仕事が進んでいく。」

.png)

.png)

しかし、オリンピックは、クリエイターにとって国民からの信用を失うようなイベントでもあった。公式エンブレムのデザイン案が審査委員会で選出された佐野研二郎氏、国立競技場のデザイン案が選出されたザハ・ハディッド氏を皮切りに、開幕式の演出、音楽等を担う予定であったさまざまなクリエイターが、SNSに端を発する炎上騒動でプロジェクトから外されていった。

「クリエイターが炎上し続けたり、僕らの先輩とかが降ろされたりという状況を見ていると、結構悲しい思いというか、複雑というか、一言で言うと、クリエイターってこの国では嫌われ者なんだなと思ったんですよね。国の代表として、社会をより良くしようと思って頑張っているんだけど、クリエイターってなんか鼻につく存在みたいな感じで……。こういう国でクリエイターをやっていくショックと複雑さを感じました。内側に半分いたところもあったので、一個一個の事象の良し悪しとかではなくて、全体として社会との接点、コミュニケーションがうまくいってなかったようにも思います。コロナの流行などの不運な出来事が重なったということはあると思いますが、この国において、社会とクリエイティブとの関係性が根本的に何かずれ始めているんだろうなとは思っていましたね。」

東京パラリンピックのサポートセンター、東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会での仕事を経て、2025年に開催される大阪・関西万博の協会からの相談も受けるようになる。

「実はロゴが決まる前に、万博そのものやロゴの公募など共創を盛り上げるために何かできないかという相談を万博協会から受けて提案をしていた時期もありました。僕らはVI(Visual Identity / 組織・ブランドなどが持つ独自の視覚的要素)と ID(Identification Document / 身分証明書)を合わせて、VIDと呼んでいました。万博IDに個を表現するデザインエレメントを付与して、ビジュアライゼーションできるシステムをつくれないかと思っていました。DNAをモチーフにした万博IDはウェブシステムに紐づけられていて、DNAの配列、パターンみたいになるんです。さらに、自分を証明するバーコードがあって、いろんな人たちと共創することで、新しいGROUPエレメントもつくれるという、データビジュアライゼーションみたいなシステムです。その後、「デザインシステム」として採用される、IDとGROUPのエレメントの元になったシステムをその時に考案しているんです。でも、その時はロゴのデザインが決まっておらず、デザインの一貫性が保てないので協会の中でも時期尚早という話になったんだと思います。」

つまり、万博に来る人々がそれぞれのIDで固有のエレメントを生成すると同時に、複数で共創することでグループのエレメントを生成できるシステムを構想していたのだ。その後、話題となる万博の公式ロゴマークがコンペで決まり、万博協会から共創に関するプロジェクトの公募が出る。

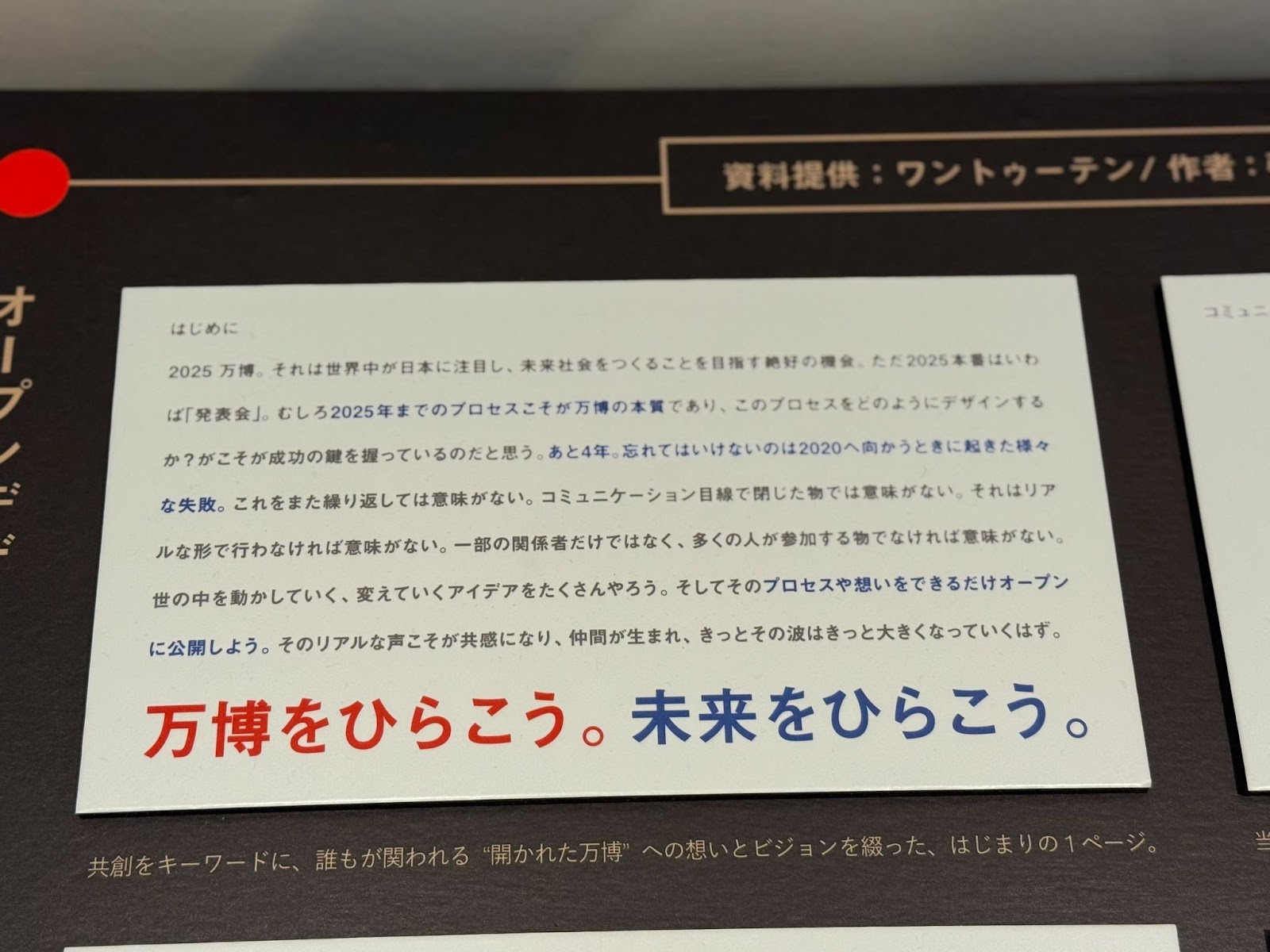

「協会の中で、参加と共創をどう盛り上げていくか、いろんな人たちが参加できる枠組みをつくるためのコミュニケーションを設計するプロジェクトがあったんです。まだ万博は盛り上がってなかったので、それを盛り上げるために、コミュニケーションコンセプトを考えたり、映像をつくったりしました。プロポーザルなんですが、 MRI (株式会社三菱総合研究所)の方と一緒に組んで提案して勝ち取ったんです。その時に考えていた企画が「OPEN2025」というコンセプトでした。ロゴが賛否両論でしたが、大阪的に言うと良い意味でいじられていて、結構二次創作がつくられていたので、禁止するんじゃなくて、もっと味方につける戦略に入れたらどうかという提案をしたんですね。

普通、国はそういうのは止めにいくんですけど、むしろ味方につける戦略をとって、新しい作り手を味方につけたいと思ったんですね。オリンピックに向かう時に起きたさまざまな失敗を繰り返しては意味がない。多くの人が参加するものでなければ意味がない。プロセスや思いをできるだけオープンにして公開して、そのリアルな声こそが共感になり、仲間が生まれ、きっとその波は大きくなっていくはずだっていう、そういう思いをステートメントに書いたんです。」

それは東京オリンピックで起きたクリエイティブに関するさまざまな問題や、パラリンピックのプロジェクトに参加し、組織委員会の中にいて複雑な思いを抱いていた引地が出した企画だった。

「ある意味でオリンピックの出来事に対するアンサーでした。ムーブメント、運動体にしていこうっていうのは、パラリンピックの多様性のある社会をつくっていこうという考え方からきているんです。企画書には、5つのオープンアクションって書いています。NPOも含めた地域の民間企業とか産学官民、一緒につくっていくようなオープンプロジェクト。プロセスを世の中に共有して可視化するオープンプロセス。メーカーズムーブメント的なデータを世の中に共有していくオープンデータ。万博に関わっているクリエイターが学んだ知見を世の中に共有して、若いクリエイターにもわかるようにするオープンナレッジ。最後がオープンライツで、クリエイティブコモンズ的なことも含めて、少し権利を緩くしてみんなに遊んでもらえるような仕組みをつくろう、と。それを次世代に渡して創造性の循環をつくっていこうっていう、これがエッセンシャルな企画です。デザインシステムの前段のトータルな企画ではあるんですよね。」

この時提案した「OPEN2025」は、大阪・関西万博の「デザインシステム」や会場ドレッシング(装飾)、さらに万博後の構想の大きなキーワードになっていく。後編では大阪・関西万博での具体的なクリエイティブの実践についておうかがいする。

【※2】 Tomato

1991年にロンドンで設立された総合デザイン集団。商業分野と研究分野の両方のクロスプラットフォームとして、マルチメディアアートとデザインプロジェクトを制作するアーティスト、デザイナー、ミュージシャン、ライターからなるグループ。アンダーワールドのカール・ハイドとリック・スミスが所属してる。(2025年12月13日最終閲覧)

【※3】バウハウス

1919年、ドイツのワイマール共和国下につくられた造形学校。造形を統合するBAU(建築)に向かって、さまざまな素材から工房制作まで総合的な造形教育を行い、戦後の美術・芸術大学のカリキュラムに大きな影響を与えた。

【※4】『アイデア』 誠文堂新光社

【※5】ADC(東京アートディレクターズクラブ)

【※6】『i-D』

【※7】『Dazed』

【※8】株式会社ワントゥーテン

(全URL最終確認2025年12月19日)

クリエイティブディレクターCo-Innovation Farm 『VISIONs』CEO、Creative Director Co-Futures Platform 『COMMONs』Director 。

2025年大阪・関西万博デザインシステム「EXPO 2025 Design System」クリエイティブディレクター・アートディレクター。2025年に複数の未来を共創するための共有地Co-Futures Platform『COMMONs』プロジェクトを立ち上げる。さらに多様な領域を横断し、未来を共にデザインする会社Co-Innovation Farm 『VISIONs』を設立し代表取締役、クリエイティブディレクターに就任。万博夢洲会場をデザイン・アート・音楽によって彩るオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」クリエイティブディレクター。「OPEN DESIGN 2025」で2025年度グッドデザイン賞受賞。

文筆家、編集者、色彩研究者、美術評論家、ソフトウェアプランナーほか。アート&ブックレビューサイトeTOKI共同発行人。独自のイメージ研究を基に、現代アート・建築・写真・色彩・音楽などのジャンル、書籍・空間・ソフトウェアなどメディアを横断した著述・編集を行なっている。美術評論家連盟会員、日本色彩学会会員。