東広島市の中心部・西条から東へ約9kmにある「白市(しらいち)」。そこには江戸期から昭和期につくられた貴重な建物が軒を連ね、かつての面影を伝えている。

白市町家保存会(以下、保存会)は、このような歴史ある町家を守り次世代に伝えていくため、2023年に発足した。活動の一環として、アートイベントを含むさまざまな取り組みをおこなっている。私は保存会の「白市むしろ鳥居まつり」(以下、「むしろ鳥居まつり」)に参加したアーティスト・白濱雅也さんの紹介で、この取り組みを知ることができた。

町家保存とアートは一見関係性が薄いようにも思えるが、なぜこのような取り組みがおこなわれるようになったのだろうか?また、同会の試みを、地域の方々はどのように受け止めているのだろうか?

このたびは代表理事の伊原聡子(いはらさとこ)さん、副代表理事の天野誠(あまのまこと)さん、理事の伊原正樹(いはらまさき)さんに、保存会の活動とそれにかける想いを伺った。

白市の歴史は古い。戦国時代の1503(文亀3)年に平賀弘保がこの地に白山城を築くと、白市は城下町として発展。江戸時代には交通の要衝と地域の経済的中心として栄えた。その頃から「牛馬市」【※1】が開かれるようになり、最盛期には一日500頭にも及ぶ牛馬が白市に集まり、大いに賑わった。

牛馬市の期間中には、上方から招かれた歌舞伎役者が長栄座という劇場で歌舞伎を上演し、文化の中心地としても花開いたという。こうした歌舞伎の上演等は第二次世界大戦後まで続いた。

現在、白市には重要文化財である旧木原家住宅【※2】のほか、登録有形文化財となっている町家が4件ある。伊原正三家住宅【※3】、大藤家住宅【※4】、保手濱家住宅【※5】、伊原惣十郎家住宅【※6】である。

これらの建物は、往時の面影を伝える貴重な文化財だ。

今回のインタビューは、伊原聡子さんが管理する伊原正三家住宅にておこなわれた。この建物は1915(大正4)年に建築された登録有形文化財である。通常時は非公開だが今回は特別に中へ入らせていただき、内部の優れた意匠も見せていただいた。

――このたびは特別に中へ上がらせていただきありがとうございます。伊原さんは実際にいつ頃までここに住んでいらっしゃったのですか?

伊原(聡):私は18歳までここで暮らしていました。母も4年前までここに。この建物は、私の祖父の伊原正三が大正時代に建てたものです。京都から来た大工さんではなくて、地元の大工さんが全部やってくれたと聞いています。これだけの技術を持った方が地元にいらっしゃったのが、すごいことだと思っています。

伊原(正):ここの2階へ上がる階段も、一段一段になだらかな曲線が使われているんですよ。それにこの窓も見てください。大正モダンというかね、当時のいろんな感性を取り入れて作ってあるんです。

伊原(聡):「むしろ鳥居まつり」ではあちらの離れでドイツ人の裏千家の先生がお茶席を設けてくださり、フランス人やイタリア人のお弟子さんがお運びをしてくださいました。この建物以外にも白市には古い町家やお寺がたくさん。外から見るだけでも屋根飾りの細かい違いなどがあっておもしろいんですよ。

――東広島にこんなに歴史ある町並みがあったなんて知らなくて驚きました。しかし白市町家保存会が活動を開始したのは2023年9月ですよね。最近発足したのには、何かきっかけがあったんですか?

伊原(聡):家族からこの家の登録有形文化財の茶室を壊そうかという話を持ちかけられたのが2023年でした。専門家に相談すると、保存する価値のある建物だとおっしゃるから、今度は地元の高屋東小学校区住民自治協議会の方々に相談しました。住民自治協では白市の町歩きイベントを毎年やっていらっしゃって、その中で「土間だけでも見せてほしい」とのリクエストが前からあったので。住民の方に何かの機会に使ってもらえないかというところから始まったんです。

2023年は他にもいろいろあって、アンティーク不動産会社の岩田さん(NPO法人白市町家保存会理事)が大藤家を購入なさったのも2023年ですし、地元出身の議員さんが議会でこの白市の町家をどう保存していくのかという質問をなさったのも、ちょうど2023年の6月でした。いろんな人の想いが、それまでもフツフツとあったんだと思います。天野さんもその一人です。

天野:いろんなことが全部重なって。そうでなかったら発足できてなかったんじゃないかなって。伊原惣十郎家住宅は、大藤家を所有されている岩田さんのご尽力でタイミングよく私の会社で購入することができました。

伊原(正): 彼のお父さんの仲人が、そこの伊原惣十郎さんだったんですよ。おうちとしてのつながりもあった。

天野:祖父が仲がよくて、僕もしょっちゅう連れて行ってもらっていた。毎年もらっていたお年玉のお礼も兼ねて購入したのが2023年だったんです。

伊原(聡):お食事処の「惣十郎」がオープンしてからは、この辺りも随分と人が増えてにぎやかになりましたよね。現在は正会員からボランティア会員まで、合わせて47名の会員さんがいます。少しずつ、地元以外でも興味を持ってくださる方が増えています。

保存会とアートイベントの関係を辿っていくと、「白市景観形成委員会」の存在に行き当たる。1997年に伊原聡子さんらの親世代が発足させた同委員会では、東広島市の助言を受けながら町づくり活動を精力的におこなってきた。住民の要望を反映し、当時立てた計画を様々に実現。2005(平成15)年に「東広島市白市地区景観形成要綱」【※7】が策定され、翌年には「白市交流会館」が完成した。

景観形成委員会は、当時の事情で白市を景観形成地区とするまでとした。今改めて、未来のために重伝建へ再挑戦することを保存会が引き継いだ。

――白市町家保存会でアートイベントを手がけるようになったのは、何か理由があるのですか?

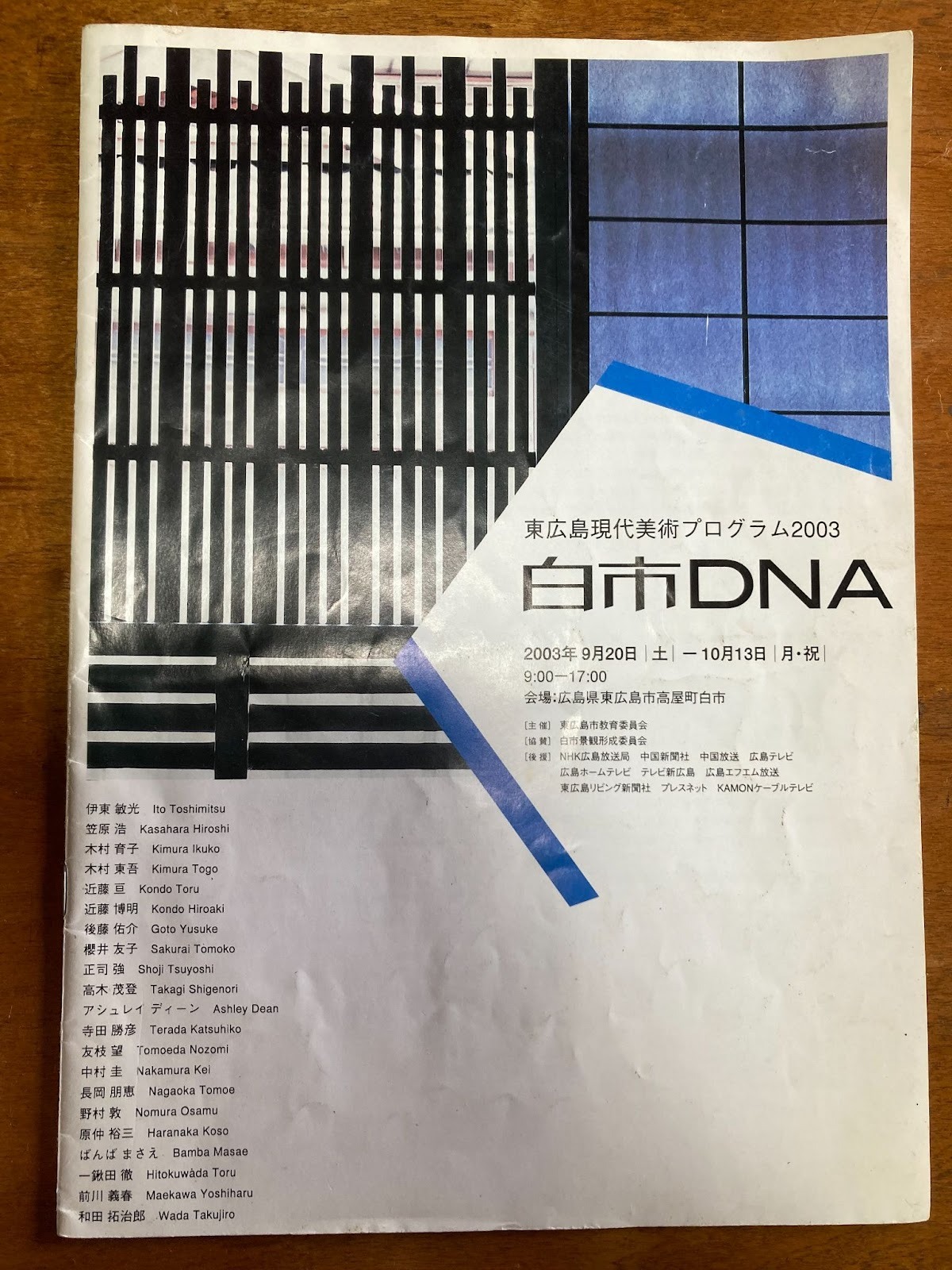

伊原(正): 僕らの活動はアートを特別な目的としているわけではないんですけれども、皆さんに来ていただくために、いくつかのアートにまつわる催しをしています。過去に東広島現代美術プログラム2003「白市DNA」という展覧会がここで開催されました。これが一つ、大きな転期といえるかもしれません。白市DNAは、僕らの前身ともいえる「景観形成委員会」が、東広島市教育委員会と協賛して2003年におこなったイベントです。

伊原(正):景観形成委員会の時に町家でこういうアートイベントをしていたのに倣って、東広島市教育委員会主催のイベント「町家美術館」に、保存会の「しらいち町家アートフェス」を重ねておこなってきました【※8】。

天野:東広島市立美術館や教育委員会と協力し、町家を活用しながら白市を発信していこうということで。また、かつて景観形成委員会は、アートイベントのほかにも「東広島市白市地区景観形成要綱」の制定などにも携わり、精力的に活動されていました。

伊原(正):「次の世代でもう一度」という想いの元、景観形成委員会の先輩たちがやってきたことを、僕たちが白市町家保存会として引き継いだかたちです。

2025年5月に開催された「第2回白市むしろ鳥居まつり」では、アーティストの白濱雅也さん【※9】と奥様のシロふくろうMakiさん【※10】による滞在制作がおこなわれた。夫妻を白市へ招待したのは、保存会理事の岩田美樹さん。岩田さんは古民家や名建築、文化財建物の再生や仲介を手掛けるアンティーク不動産の代表としての顔も持つ。2023年に仕事仲間から「大藤家住宅」が継承者を探していることを聞いて、購入された。

――今回、私にNPO法人白市町家保存会の活動について教えてくださったのが美術作家の白濱雅也さんでした。白濱さんはどういった経緯でこちらのイベントに参加されたのですか?

天野:理事の岩田さんがこちらで購入した大藤家住宅でイベントをするのに、知り合いの白濱夫妻にお声がけをして。それで大藤家を使って美術の展示をしようとなったのが流れですね。

伊原(聡):ここでかつて開かれていた「牛馬市」をモチーフに、白市の木を使った作品を白濱雅也さんが作ってくださいました。

後日、白濱雅也さんは白市での滞在制作についてこのように語ってくださった。

「大藤家住宅みたいな古い建物では、ここに何世代もの人たちの営みがあったんだなっていう歴史の重さ、空気の濃密さみたいなものを強く感じるんです。その空気が町全体にも及んでいることも含めて、新鮮な体験でした。それから僕は作品をつくるとき、木やコケシのようなものを単に素材として扱うのではなくて、いいところはできるだけ残して生かすっていうのがすごく重要だと思っていて。リノベーションですね。白市の町を見ていて町全体もそういう風になっていくのかなっていう可能性を感じました。」

伊原(正):「むしろ鳥居まつり」では、大藤家住宅でのアーティスト・イン・レジデンスのほかにもいろんなイベントをやりました。あそこに「むしろ鳥居」の写真がありますよね。「町の鼓動」と題した昔の白市の写真展で使ったものです。

あれが実際にそこの坂の上のところに建っていた本当の「むしろ鳥居」。当時、これを建てることでエリアを決めて分けていたんです。鳥居から西には牛場市、鳥居から東には興行師やサーカスなどがやって来て。トラブルを避けるため、エリアわけの目印になっていました。

伊原(聡):「むしろ鳥居まつり」には、第1回で約1,500人、第2回で約3,000人の方に足を運んでいただきました。

伊原(正):大きい広場を借りてやるのではなく、この町を使ってやるというのがコンセプトなんです。町を知ってもらうために。歩いてもらいながら、町並みを楽しんでもらいながらね。

白市町家保存会は、以下の4つのイベントをメインに活動している。【※12】

・白市町家ひなまつり(2月~3月)

・白市むしろ鳥居まつり(5月頃)

・子ども向け夏休みイベント(8月)

・しらいち町家アートフェス(11月頃)

取材をおこなった8月15日は、ちょうど子ども向けの夏休みイベントが終わったばかりのタイミングであった。

天野:先日は、地元の大学生を先生にして、町家でみんなで夏休みの宿題をする「夏休みわくわく体験会」を開催しました。その後にそうめん流しやスイカ割りをして、楽しかった思い出を絵日記に描いてっていう企画です。

子どものころに楽しい思い出があると、町に対しての愛着を持ってもらえて、よそに出ても結局は帰ってきてくれるんじゃないかなというのがあるんです。僕自身がそうなので。

――保存会ではアートイベント以外にも様々な活動をされていますが、こういった活動について、地域の方の反応はいかがですか?

天野:保存会を立ち上げたばかりのころは地域の方からはちょっと遠巻きに見られている印象でしたが、今はもう一緒に協力してくださる方がすごく増えたかな、と。

伊原(正):白市という古い町に誇りを持っていたり、白市が好きであったりっていう方が、少しずつ応援する側に回ってくださっている。それがとてもうれしいんです。

天野:イベントを機に、白市にこういうところがあるということを多くの方に知ってもらえたのもよかったですよね。

伊原(正):ここはJR白市駅から車で10分もかからないけど、そこに住む知り合いでさえここのことを知らない。関連のない方は来ない場所だからね。「こんなところがあったんだ」と驚かれる方も多いんです。

――実は私の祖母が日本遺産にも認定されている福山の「鞆の浦」に住んでいるんですが、今日初めて白市の町並みを歩いていて、ふと鞆の浦の情景が脳裏に浮かびました。ここも本当に情緒がある町ですよね。もっともっと有名になってもいいのになと。

伊原(聡):今回の「むしろ鳥居まつり」は、広島県観光連盟がSNSで紹介してくださったんです。そのせいか東広島市の方だけでなく福山市や三次市から来られた方もいらっしゃって、広がりが感じられました。

天野:教育委員会が関わって、いろいろやってくださっているのも大きいですね。

伊原(聡):教育委員会や県の観光連盟とか、もちろん東広島市の観光協会とか。応援してくださるところが増えてきている。あとは「惣十郎」の効果も大きいですよね。

天野:「ディスカバー東広島」っていう、東広島市と協力して観光地域づくりを推進している団体があるんです【※13】。この前はそちらの専門家が、メニューを一緒に考えてくれて。東広島にはヴィーガンの方が食べれるものが少ないらしくて「ヴィーガン向けの料理を提供してもらえませんか」とか。

伊原(聡):白市は広島空港から近いから、それが一つの大きな利点。ここも観光コースに入れてもらえるようになれば、と思っています。広島空港から白市まではタクシーで15分ですし、ここから高屋インターまでも車で10分かからないくらい。広島市街へ行く前に立ち寄るにもちょうどいいんです。

伊原(正):この町は普通ではあまり町ができないような傾斜地にあるからね。その関係で大きな幹線道路が通らなかったから、そのまま古い町並みが残っている。

天野:だからもともとは「忘れられた町」みたいな感じで言われていました。でも実は、そのおかげで残った町でもあるんです。

――NPO法人白市町家保存会がこれから力を入れていきたいと考えているのは、具体的にはどのような活動なのでしょうか?

伊原(正):白市には継承していく価値のある町家が多いので、今後も少しずつ調査していただきながら、ほかにも登録有形文化財を増やしていけたらと思ってます。それから、大きな目標としては、かつて景観形成委員の先輩方が目指していた「重要伝統的建造物群保存地区」(以下、重伝建)【※14】への登録ですね。重伝建と言えば、広島県では先ほども話に出た福山市の鞆の浦であるとか、廿日市市の宮島町、竹原市の竹原地区、呉市の御手洗(みたらい)などが登録されてます。

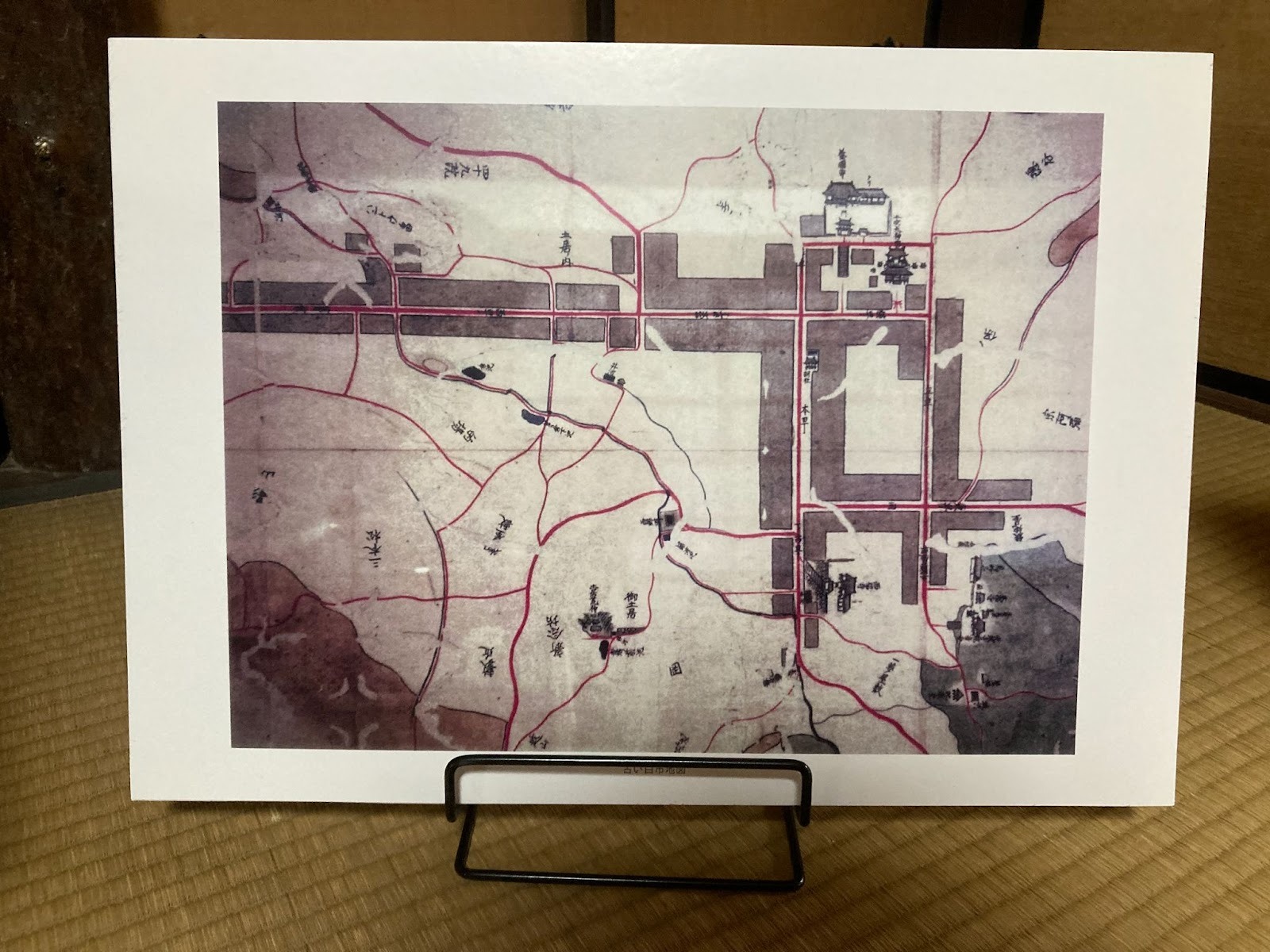

景観形成員会が活動していた頃には、白市は残っている建物が少ないから重伝建への登録は難しいだろうと言われたらしいんです。ただ僕らが活動をする中での勉強会で、講師の方が言われるには、今となってはこういう地割(じわり)、道なりが江戸の時からそのまま残ってるのがとても珍しいらしくて。江戸時代の地図と今の地図が全く重なる。だから昔と違って「いけるんじゃないかって」前向きに言ってくださってるんです。

伊原(正):しかもここでは今でも栄町、横町、立町、本町っていう呼び名がそのまま残っている。でもそれは僕らの次の世代っていうとなると、そういう記憶はもう消えていくようなところなんです。ですから、ギリギリっていうのが今の感覚です。

伊原(聡):もう本当に時間との戦いという感じで、崩れ落ちそうな貴重な建物もここにはあります。持ち主の方が白市に住んでいらっしゃらなくて、朽ち果てようとしている建物もいくつか。

伊原(正):空き家だらけのこんなところが重伝建なんて、僕らも最初は「そんなもん無理じゃろう」と思ってました。でもいろんな活動をして、さっきのアートイベントとかいろんなお祭りをすることで、たくさんの人たちにここに来てもらって知ってもらって。そんななかで最終的に重伝建への登録を、保存につながる一つの大きな目標として考えるようになったんです。

伊原(聡):そのためには、知名度をもっと上げていく必要があります。アートといったら、いま瀬戸内国際芸術祭をやってますよね【※15】。私も少し前に行ってみたんですが、あちらでは古民家がアートの舞台になっている。白市にも歴史がある町家が数多くあるので、合わせて来てもらえたらと思うんです。それからこれは個人的な想いでもあるんですけど、この伊原正三家住宅でもアーティスト・イン・レジデンスをやってみたいと思っています。アーティストの方に一定期間、暮らすように滞在していただきながら、ここで感じるもの、作品を制作していただけたら幸いです。

伊原(正): いろいろやってみたらいいよね。人が来ることで活気が出て、雰囲気も明るくなるし。やってるうちにいろいろ楽しくなってきて、「むしろ鳥居まつり」もずっと続けたいという思いもありますし。英司くん(NPO法人白市町家保存会の副代表理事・児玉英司さん)も盆踊りがやりたいと言ってましたし。

伊原(聡): 私たちも小さいときは、夏って言ったら盆踊りの練習で長寿会館に行ってアイスクリームを食べるのが楽しみだったから。

伊原(正):それ、英司くんも言ってた(笑)

――これから保存会がもっと活動を盛り上げていくためには、どのような支援や協力が必要だと考えていらっしゃいますか?

天野:やりたいことはいっぱいあるんですけど、それを実際できるかって言ったら、やっぱり人材がいないとできないので。人材の協力っていうのが一番です。いま気になっているのは、町にある史跡。管理ができていない史跡をきれいにしたいんですが、自分たちだけでできるところには限りがあるし、数も多いので。

伊原(聡):このあたりには「白山城跡【※16】」「光政寺(こうしょうじ)【※17】」「鶯塚(うぐいすづか)【※18】」「六地蔵【※19】」などさまざまな史跡があって、その辺りを散策ができるように看板も制作中なんです。

伊原(正):散策マップの内容が古くなってきてるんで、現状に合わせたものに更新しなくちゃいけないというのもあります。それから、外国の方が一応名前ぐらいは分かるように英字も入れたいと考えています。

天野:だから協力の面で言えば、何の協力でもありがたい。人材にしても、資金にしても。一番欲しいのは「人材」かな、というところはありますけど。

伊原(聡):ボランティア会員も随時募集してます。会費とかはありません。できる時にで結構ですので、行事がある時とかにお手伝いしていただければと思っています。あとはやっぱり芸術家の方とか、アートフェスの時などに協力してくださる方がいれば。例えば作品を展示したいとか、そういう方がいれば声をかけてもらえるとうれしいです。

――最後に皆さんが考える町家を保存する意義について、改めて伺ってもいいですか?

天野:短く言うと、未来のため。子どもたちのためですね。僕はやっぱりそこが一番です。本当に子どもたちのためにこの貴重な財産を残してあげたい。ここで途絶えさせちゃいけないと思ってます。

伊原(聡):まさしくそういうことです。先人がここまで築き上げたそういう一人ひとりの想いを未来へと繋いでいくということですよね。一旦壊れてしまうともう作れないんです。作るってなったら違うものになりますから。

だから、白市を知ってくださって、好きになってくださる方は本当にウェルカム!一緒に仲間になって盛り上げようと思ってくださる方は、ぜひ声をかけてほしいと思っています。

東広島市には日本三大酒処の一つに数えられる「西条」があり、観光の面ではそちらが注目されがちである。しかし今回、縁あってNPO法人白市町家保存会の活動を知り、白市の歴史や町並みに触れることができた。たった10分離れたところに住む方でさえ知らないことも多いというこの美しい町並み。それに出会えたことは大変幸運なことだったと感じる。

アートと人を交差させる保存会の取り組みは、白市を重要伝統的建造物群保存地区へ導くための大きな足がかりの一つだ。アートが地域住民や来訪者の対話を促し、町の記憶を少しずつ可視化していく。それが保存に向けた動きを前進させることにつながっている。

同時に保存会では、白市に育つ子どもたちのために様々な活動を展開している。このような活動は子どもたちの「町に愛された記憶」と結びつき、それはいずれ町やその人自身の人生を支えるものとなっていくだろう。

白市町家保存会の活動に共感し、協力者が段々と増えている中で、私も東広島市に住むものとして力になれることがないか考えているところである。これからも同会の活動に注目していきたい。

【※1】牛馬市(ぎゅうばいち)とは牛や馬を売買するために開かれていた市場のこと。かつて、農業や交通に欠かせない牛馬を取引する市が日本各地で開かれており、その歴史は平安時代までさかのぼることができる。白市の牛馬市は江戸期の宝暦年間に始まったとされ、明治以降は三次(みよし)、久井(くい、現三原市北部)と並ぶ広島県三大市場として栄えた。白市では3日、8日を市日とし、5月には大市が催されていた。

熊原康博・岩佐佳哉ほか「東広島地歴ウォーク」レタープレス株式会社、73頁、2023。

【※2】重要文化財 旧木原家住宅

江戸時代初期に建築された西日本でも一、二を争うほど古い町家。学術的にも、わが国の建築文化の継承のためにも重要な建築物である。

【※3】登録有形文化財 伊原正三家住宅(いはらまさそうけじゅうたく)

大正期の白市のモダンな雰囲気を伝える住宅として、高い価値を有する。建築に当たって施主の伊原正三は、地元の大工とともに関西の名建築を見て回り、参考にしたと伝えられている。主屋、茶室、門及び塀が登録有形文化財(建造物)となっている。

白市の昭和初期を代表する住宅。大藤家は大正年間に創業した焼酎製造によって財をなした旧酒造家で、大市では、住宅前に出店を出して「味醂粕」を販売し、白市名物として人気を博した。主屋、離座敷、釜場、土蔵が登録有形文化財(建造物)となっている。

【※5】登録有形文化財 保手濱家住宅(ほてはまけじゅうたく)

明治前期の建築だが、江戸時代の白市の絵図などから、江戸時代の白市の町家の影響を多分に受けている可能性がある。西条盆地の町家の変遷を伝える貴重な文化財。白市の中心部に位置し、地域の住民に広く親しまれてきた。

【※6】登録有形文化財 伊原惣十郎家住宅

鋳物師の屋敷として明治前期から大正前期にかけて建てられた伊原惣十郎家住宅は、主屋、離れ及び茶室、三階蔵、門及び塀が登録有形文化財(建造物)となっている。往時の産業との関わりも見られる貴重な文化財。現在、主屋はお食事処「惣十郎」として活用されている。

【※7】東広島市白市地区景観形成要綱

白市地区の歴史的な町並みの景観を守り、後世に継承することを目的として2003(平成15)年に策定された。景観形成区域内で建築物等の新築や改築などをおこなう場合、着手30日前までに届出が必要。

【※8】第1回しらいち町家アートフェス(2024年1月13日~28日)は東広島市美術展白市会場「町家美術館」に合わせて、第2回しらいち町家アートフェス(2024年11月16日~24日)は「白市町家美術館」に合わせて開催された。

【※9】白濱雅也 Shirahama Masaya

1961年岩手県釜石市生まれ、多摩美術大学卒業。90年代より物語的な不条理絵画や立体を発表する。震災後、鎮魂や再生の意を込めたリノベーションする作品に展開する。2022年には軽トラックの荷台を美術館にした移動美術館で全国を巡った。近年は絵本、写真、アンビエントサウンドなど活動は多岐に渡る。2014年より北海道十勝に移住。

【※10】シロふくろうMaki

東京生まれ。約10年前に北海道十勝に移住。2020年に子供の頃の夢を思い出して絵を描き始め「表現する人」となる。自然界の命あるものや目に見えないあらゆる存在から感じた愛と調和に満ちたメッセージを、6歳児の感性で伝えている。繊細気質。

【※11】戦没記念碑

大正5年4月に建立された。52柱の英霊が祀られている。

【※12】NPO法人白市町家保存会

【※13】ディスカバー東広島

【※14】重要伝統的建造物群保存地区

1975(昭和50)年の文化財保護法の改正によって、伝統的建造物群保存地区の制度ができ、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。市町村は伝統的建造物群保存地区を決定し、保存条例に基づき保存活用計画を定める。国は市町村からの申し出を受け、価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定する。市町村の保存・活用の取組みに対して、文化庁や都道府県教育委員会は指導、助言、支援をおこなう。

重要伝統的建造物群保存地区選定基準(昭和50年11月20日文部省告示第157号)

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの

【※15】瀬戸内国際芸術祭2025

瀬戸内国際芸術祭は、瀬戸内の島々を舞台に3年に1度開催される。約100日間の会期は春・夏・秋の3シーズンに分かれており、季節ごとに瀬戸内の魅力を体感できる。コロナ後初、6回目の開催となる瀬戸内国際芸術祭2025では、より多面的に瀬戸内の魅力を伝え地域の活力につなげるため、香川県側の沿岸部が新たな会場として加わった。

【※16】県史跡 平賀氏の遺跡(白山城跡)

出羽国平鹿郡(現在の秋田県横手市付近)を拠点としていた平賀氏(ひらかし)が、高屋保(現在の高屋町域のうち、造賀と小谷を除く地域)の地頭職を得たのち、本格的に移住してきたのは南北朝時代のことだった。始めは御園宇城(みそのうじょう)を本拠地としたが、1503(文亀3)年に平賀弘保が白山城を築き、白市へ移った。

熊原康博・岩佐佳哉ほか「東広島地歴ウォーク」レタープレス株式会社、71頁、2023。

【※17】白山城の西麓に、城主・平賀弘保が平賀家の菩提寺として建立したと伝わる光政寺がある。1515(永正2)年頃に建てられた貴重な史跡。2000年代初め頃までは住職がいたが、現在は無人となっている。

請川洋一「郷土史紀行 vol.16」ヒューマン・レクチャー・クラブ、第4巻2号 通巻16号、18-20頁、2002。

熊原康博・岩佐佳哉ほか「東広島地歴ウォーク」レタープレス株式会社、82頁、2023。

【※18】光政寺の裏手にある史跡で「鶯塚」とだけ刻まれている。多賀庵風律遺詠の句である「鴬やとなりなれともこ地の枝」にちなんで名付けられたという。風律から俳諧を学んでいた白市の人が、十三回忌にあたる1793(寛政5)年に建立した。

熊原康博・岩佐佳哉ほか「東広島地歴ウォーク」レタープレス株式会社、86-87頁、2023。

【※19】同じサイズ、同じ仕様で並んでいる6体の地蔵尊を「六地蔵」という。六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天道)において、衆生(生命のあるすべてのもの)の苦患を救うという6種の地蔵を指す。白市の六地蔵は1734(享保19)年に木原保満が建立した。座像と立像を組み合わせた事例は全国的にも珍しい。

熊原康博・岩佐佳哉ほか「東広島地歴ウォーク」レタープレス株式会社、18-20頁、2023。

(上記全てのURL最終確認:2025年11月2日)

NPO法人白市町家保存会・代表理事。登録有形文化財 伊原正三家住宅を管理。

NPO法人白市町家保存会・副代表理事。登録有形文化財 伊原惣十郎家住宅を会社で所有し、お食事処「惣十郎」を営む。

NPO法人白市町家保存会・理事。

1983年、広島生まれ。広島女学院大学文学部人間・社会文化学科にて学芸員の資格を取得。美術と音楽をテーマに取材・執筆をおこなう。ピアノ、クラリネット、ヴァイオリンの演奏経験を持ち、音楽メディア「edy music」「音楽コンクールガイド」にて記事執筆や編集業務にも携わる。Local Art Writer's School(LAWS) 第1期生。