福島県双葉郡葛尾(かつらお)村。2011年の原子力災害からおよそ5年間の全村避難を経験した、福島県東部の小さな山村である。避難先から帰還した302名と震災後の転入者168名、合わせて470名が居住し(2025年10月現在)【※1】、産業団地への企業立地やアーティスト・イン・レジデンスなどのさまざまな復興事業が進んでいるこの地域で、とある一軒家を拠点に表現を続ける若者たちがいる。

舞台は、葛尾村の北端にあり、現在も帰還困難区域と隣り合っている一軒家「松本家」である。「松本家計画」と題されたこの取り組みは、展示や自主出版物の制作などを中心としながら、4年以上にわたって活動が続いている。

特定の土地と家、そして固有の関係性にこだわって表現を続ける「松本家計画」について、かねてから中心となって活動してきた筏千丸(いかだ ちまる)さん、余田大輝(よだ ひろき)さんに話を伺った。別日にオンラインでの取材が叶った松本家次男の松本隼也(まつもと としや)さんの視点も参照しながら、被災地の片隅で人知れず続く根源的な表現のありようを探ってみたい。

——まずは、おふたりの出会いからお伺いしたいと思います。

余田:葛尾村ではなく、先に東京で出会っています。当時大学1年だった私と、浪人生だった千丸が、共通の友人の誘いで読書会に参加したのが最初でした。

筏:余田は高校生の頃から農村に通って活動をしていて、ぼくも高校時代から奥多摩で古民家の改修に関わっていたから、気が合うんじゃないかって引き合わされたんです。

余田:その共通の友人の部屋をシェアリビングにしようと言って、一緒にご飯を食べたり読書会をしたり、テーブルや本棚を自分たちでつくったりしていましたね。

——その出会いから、どのように葛尾村につながるのでしょうか。

余田:私はその少し前、高校生の頃に学校の先生に誘われて葛尾村を訪れたことがありました。2018年、避難指示が解除されて2年ほど経った葛尾村で、地元の方々と一緒に田植えや稲刈りを体験したんです。そして翌年の稲刈りイベントの際に、千丸を誘って一緒に葛尾村に行きました。千丸にとっては、それが初めての葛尾だったんですよね。

筏:ぼくは当時から建築について学びたいと思っていて、特に建築がつくられたり、使われたりする過程に関心があったんです。都市にある完成した建物は簡単に見に行くことができるけど、田舎の民家は、縁がないと近くで見ることはできないじゃないですか。だから奥多摩にも行っていたし、葛尾に誘ってもらったのもチャンスだと思って。受験勉強そっちのけで、ふまじめな浪人生でしたね(笑)。

——それがきっかけで、葛尾村に通うようになったんですか。

筏:「来たらいつでも泊めてあげるよ」と地域の方が言ってくれて、それをきっかけにちょくちょく遊びに行くようになりました。大学入学後も、村の方のお宅にお邪魔したり、畑作業をお手伝いしたり、村内のゲストハウスでバーカウンターを制作したりして過ごしていましたね。

——葛尾村には現在、大規模なアーティスト・イン・レジデンスのプログラムが立ち上がっていますが、それよりも前に、筏さんは自らの意思でセルフ・レジデンス的な取り組みをしていたんですね。

筏:お膳立てされた機会ではなく、自分でできることをやってみたかったんだと思います。

——その頃、余田さんは葛尾村とどのように関わっていたのでしょうか。

余田:当時、葛尾村で大学生を対象とした「復興・創生インターンシップ」というプログラムが始まりました。よく村に遊びに行っていた私にも声が掛かり、2019年に1期生として参加し、2期目以降は運営スタッフとして関わるようになりました。そこで一緒に仕事をするようになったのが、松本隼也さんです。

-------------------

葛尾村出身の松本隼也さんは、新卒で入った民間企業での1年半の営業職を経て、葛尾村にこそ持続可能な暮らしのあり方があると考え、2019年にUターン。余田さんとともに学生インターンシップの運営に従事した。余田さんをはじめとした、村に出入りしていた当時の学生たちの印象を彼はこう語る。

松本:おもしろい子たちだな、っていうのが第一印象でした。私は地元だから、あえて愛を込めてこう言いますが、こんな村によく来てくれたなと。学生とは思えないほどのパワーを感じて、自分にできることは全力で協力しようと思いましたね。

-------------------

——2020年にはコロナ禍に入りますよね。

余田:オンラインでのインターンシップを運営することになり、隼也さんや仲間たちと試行錯誤しながら進めていました。一方で、大学の授業もオンラインになったので、隔離期間をしっかり設けた上で、葛尾村に長く滞在するようになりました。

筏:自分たちで、自分たちのことを村の「居候」と呼んでね。ぼくはインターンには直接関係なかったけれど、上述のようにバーカウンターをつくったりしながら、余田たちと一緒に過ごしていました。

余田:2021年の春、インターンのプログラムに関わる人が増えて、ずっと拠点として使わせてもらっていたゲストハウスにスタッフが泊まりきれなくなりました。そこで隼也さんが、うちの実家にも泊まれるよと言って連れて行ってくれたんです。

——それが「松本家」ですね。なぜ、この家を主題に表現をするようになったんでしょう。

余田:松本家のご家族のみなさんは2011年の避難をきっかけに、村外に住まわれています。隼也さんと私たちのあいだで、「この家をどうしていこうか」という話が自然に生まれるようになりました。

筏:まず大前提として、松本家で仲間たちと過ごす日々が楽しかったんです。ここで何かしたい、と思ったんですよね。そしてぼく自身としては、大学で専攻している建築学、つまり理論を勉強したり大きな建物の設計課題に取り組んだりすることだけではなく、どうやって人は家をつくって暮らしていくんだろうというような、漠然としているけれど根源的なことを考えてみたかったんです。松本家は、ふつうの民家でありながら、避難によって人に住まれなくなり、それでも家族のみなさんが手をかけているから損傷も少なく残されています。目の前にあるひとつの家が、ちがう機能を持ちながら存在し続けているんです。そのことが、純粋に不思議に思えました。

——ちがう機能、ですか。

余田:隼也さんから聞いたことですが、戦後から震災までは「暮らしの拠点」として、震災直後は荷物を取りに行ったり、お墓参りをしたりする際の「休憩所」として、そして避難指示解除後はBBQやキャンプをするような「滞在する場所」として、家の機能は移り変わってきています。そして、隼也さんは当時から、松本家をカフェや秘密基地のような、人が集まる場所にしたいと語っていました。

——隼也さんの思いを受けて、「居候」していた大学生たちも家のことを一緒に考えるようになったんですね。

筏:この家はご家族のみなさんのもので、固有の歴史がありますから、よそ者のぼくたちが容易く手を入れられるようなものではありません。でも、こうやってたまに遊びに来て、記録をして、それを発信するということはできる。そう考えて、「記録する、物語る。」をテーマとして活動をはじめることにしました。

余田:私が復興事業としてのインターンシップの運営に関わる中で抱いていた違和感も、「松本家計画」につながっていると思います。枠組みをつくって外から人を呼んでくることも必要ですが、その先でやるべきことがあると感じていたんです。枠組みが対象とするのは抽象的な村のことで、具体的な人たちが暮らす家のことではありません。これから私たち自身がこの村で暮らしていくならば、使い続けるにしても、閉じていくにしても、一軒の家をどうしていくかということを考えずして村の未来は語れないのではないか。そんな感覚も、この活動に影響していたと思います。イエの集まりがムラになるわけですから。

――「松本家計画」という名称は、筏さんが発案者だそうですね。

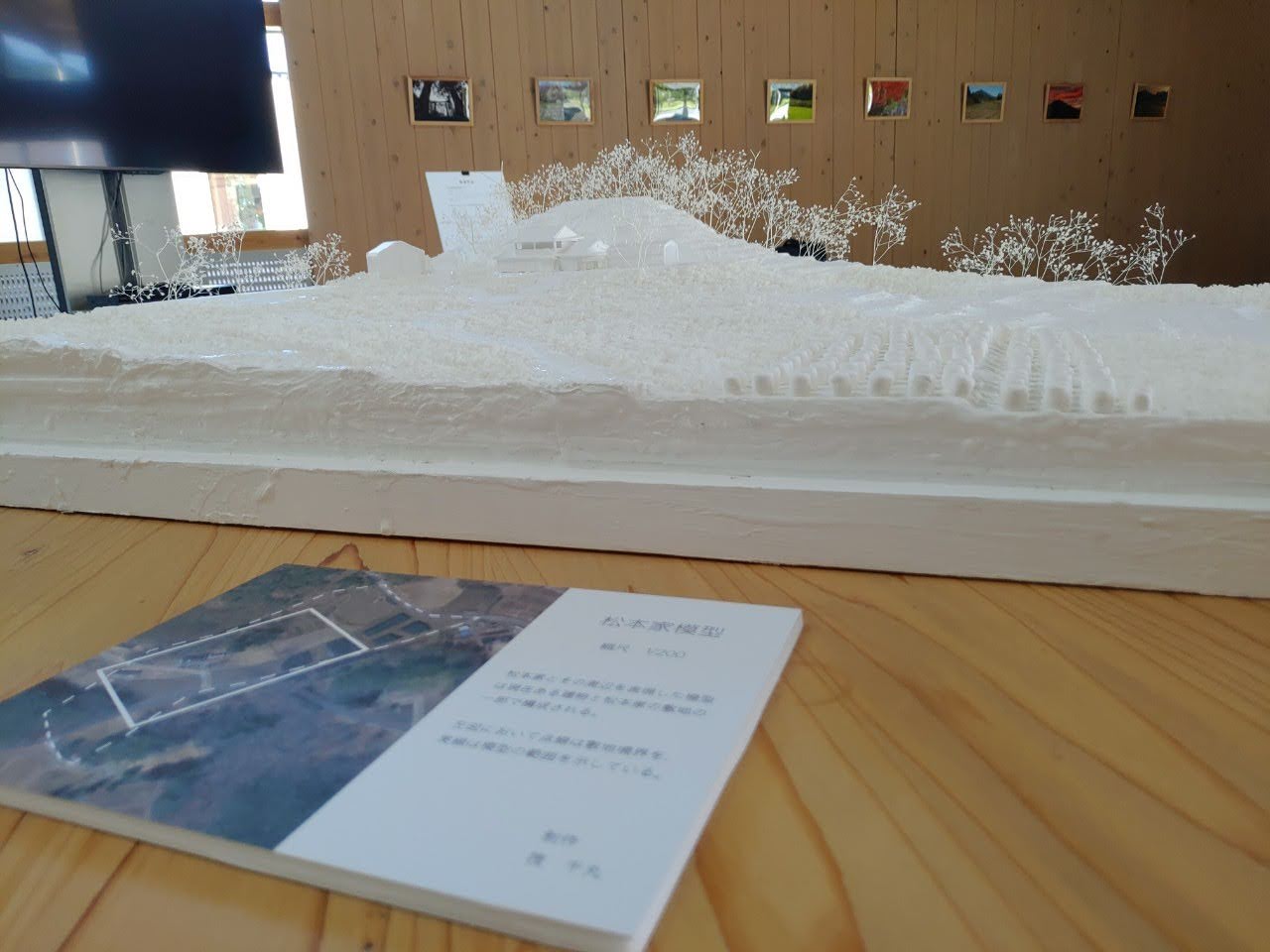

筏:建築分野で使われる「○○邸建設計画」「○○美術館建設予定計画」といった言い方をもじった名前です。時間が止まっているような村はずれの家で、もしここから建築を計画すると仮定したら、前向きな提案ができるのではないかと考えました。すぐに改修をするというわけではないけれど、この家の未来をじっくりと考えていくようなイメージです。具体的な活動として、「松本家展」という展示の企画を中心に据えました。「現在」「過去」「未来」の三部作として、2021年から1年ずつ、3年間続けてみようというプランです。そして、展示に合わせて、エッセイやレポート、展示解説等を収録した冊子「松本家通信」を発行しています。

——芸大や美大の学生たちというわけではないのに、展示というフォーマットを選んだのはなぜだったのでしょう。

筏:まずは、物語り方にはいろんな手段があるということ。そして、ただ一方的に語るのではなくて、展示を見てくれた人の話を聞いてこちらの語り方も変わるような、双方向的で複数の表現が絡み合った手触り感のある場を作りたいと考えていました。

余田:1年ごとに展示をすると決めたことで、それに向けて制作合宿をするなど、村に集まる口実にもなりました。さらに、それぞれの得意なことを持ち寄って表現をするという観点からも、展示という形態が適していたんだと思います。

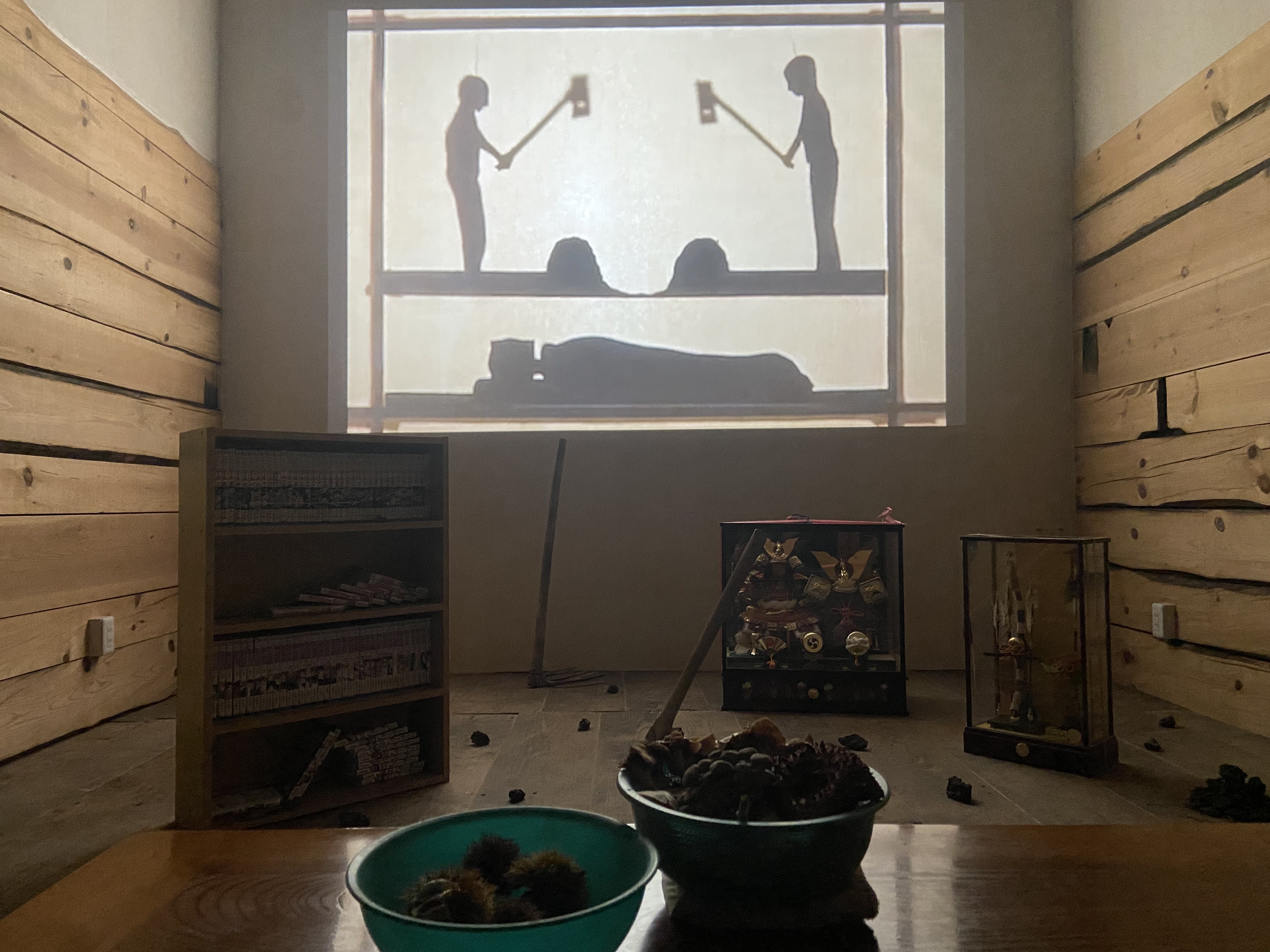

——「第1回 松本家展 -現在地-」では、写真やエッセイ、模型、マインクラフトなど、まさに多様なメディアで当時の松本家が表象されました。

余田:それぞれの主観を持ち寄って、様々な手法で松本家を物語ることを試みました。千丸が白模型をつくったり、私はマインクラフト【※2】で松本家を表現したり。仲間たちが撮った写真やエッセイからも、松本家へのまなざしが人によって少しずつ異なっていることがわかります。会場では、地域住民の方が立ち寄ってくれて、いろいろなお話を交わしました。

——併せて発行された「松本家通信 2021年夏季号」からは、コロナ禍と《復興》という当時の葛尾村のコンテクストのなかで、「わからなさ」に戸惑いながら仲間と過ごす学生たちのリアルが垣間見えました。青春がぎゅっと凝縮されているような。

余田:当初はあまり自分たちで「青春です」って言いたくなかったんですけど、今思い返すと、青春としか言いようがないですね(笑)

——そして、翌2022年には「第2回 松本家展 -昨日の記録、1万年の記憶- 」を開催されました。

筏:第1回ではメンバーそれぞれの視点から「現在」の松本家を表現しましたが、第2回では「過去」、つまり家やその土地の歴史を扱いました。ご家族のみなさんに聞き取りをしたり、資料にあたったりしながら、自分たちがこれからどのようにこの家に向き合えるだろうかという手掛かりを探すように展示を作っていきました。

余田:関わる人が得意分野を持ち寄って展示をつくり上げるということは変わりませんでした。私自身は、大学を卒業してもリモートワークをしながら葛尾村にいられるようにと、ソフトウェアエンジニアを志すようになりました。覚えたての拙いプログラミングで、第1回から引き続きオンライン展示会場と題してウェブサイトを充実させたほか、新たな試みとして、Webとリアル会場を連動させる「松本家架空日記」という企画も立てました。

.JPG)

——第2回の展示は私も拝見しました。松本家ないし かげ広谷地(松本家が属する小集落)で続いてきた人々の暮らしを史実と想像力をもとに描き、最後には鑑賞者にも「松本家架空日記」に参画してもらうという構成でしたね。当時の私は松本家にお邪魔したことがなかったのですが、山深い集落の一軒家で生きるということを自分の生活と重ねてみたりして、豊かな鑑賞体験だったことを覚えています。

余田:コロナ禍も落ち着きはじめていた時期だったので、地域住民の方々だけではなく、首都圏から知り合いが訪ねてくれたり、ツーリングの途中に寄ってくれる人がいたりしましたね。企画側に回ってくれる人も増えて、輪が広がっていきました。

筏:2022年は、葛尾村でアーティスト移住定住促進事業としてアーティスト・イン・レジデンス「Katsurao AIR」が開始した年でもありました【※3】。プロのアーティストたちが地域で活動するようになったのを近くで見ながら、「松本家計画」はあくまでぼくたちと松本家との固有の関係を大切に、素朴でありたいと思って活動を進めていましたね。

——本来であれば、その翌年にあたる2023年に第3回を予定されていたんですよね。

筏:第2回までの展示で現在と過去を見つめたうえで、第3回は、未来に向けてこの家をどうしていくかを考える機会として位置付けていました。ただ、関わっていたメンバーの多くが卒業・就職のタイミングを迎えたり、葛尾村を離れて神奈川県で暮らす隼也さんにもお子さんが生まれたりして、あと1年というよりは、もっと長期的に考えていきたいねという話になったんです。

余田:オンラインで読書会を続けたり、松本家計画のメンバーたちの間で松本家とは直接関係のないトークイベントをやってみたり、ゆるやかに交流を続けながら過ごしていました。

——その後、筏さんは建築史を専門として修士課程に進み、2024年の夏からは1年間、ベルギーに留学されます。余田さんは東京でソフトウェアエンジニアとして就職されました。「松本家計画」再始動のきっかけは何だったのでしょう。

余田:私が葛尾村に引っ越したことです。村で暮らすためにソフトウェアエンジニアになったので、最初は東京での暮らしを、エンジニアとしての下積み期として捉えていました。でもある時から、気を抜いたらこのまま東京でエンジニア生活を続けてしまいそうだなと思うようになったんです。周囲からは「そんなもんだよ」って言われたりもしたのですが、自分が学生時代にあれだけ時間をかけてやってきたことは何だったんだろうと、煮え切らない思いが募りました。

——その思いが高じて、余田さんは2024年秋に葛尾村への転居を決めたんですね。今年(2025年)に入って個人事業主となり、松本家を事務所として借りることにしたと伺いました。「この家をどうしていこうか」という計画全体を貫く問いに対しての、具体的なひとつめのステップですね。

余田:2025年の3月、ベルギー留学中だった千丸にも会いに行って直筆の手紙を預かり、4月に隼也さんやご家族のみなさんに、お家をお借りしたいですとお願いしに行きました。ありがたいことにご快諾いただき、今は光回線を引いたり、作業環境を整えたりして、事務所として使わせていただく準備を進めています。

-------------------

余田さんから葛尾村への転居の知らせ、そして家を借りたいという話を受けた松本隼也さんは、そのときの印象を次のように語った。

松本:素直に嬉しかったですね。ワクワクしたというか、ついに来たか!という感じ。余田くんたちがいることで、村におもしろいことが起きるという期待感があるんです。人間的に魅力がある人なんだと思いますね。

-------------------

——延期になっていた「第3回 松本家展」を、今年(2025年)の11月3日(月・祝)に実施するんですよね。

筏:これまでは村の中心部にある復興交流館で展示をしていましたが、今回は余田が家を事務所として借りたので、はじめて松本家で開催することにしました。副題は「家開き事始め」です。コーヒーやお茶を出したり、これからの家の使い方を考えるポッドキャスト「松本家ラジオ」のブースとして、床の間のある和室でお喋りしたり。これまでに作ったもののアーカイブも見せながら、家を開いていく最初の機会にしたいと思っています。

余田:これまでの流れを汲んで「松本家展」と言っていますが、今回は展示というより、ここに集まってゆっくり過ごしませんかという一日になりそうです。

——来年(2026年)3月には、せんだいメディアテークでの企画「星空と路」への参加も予定されていると伺いました。

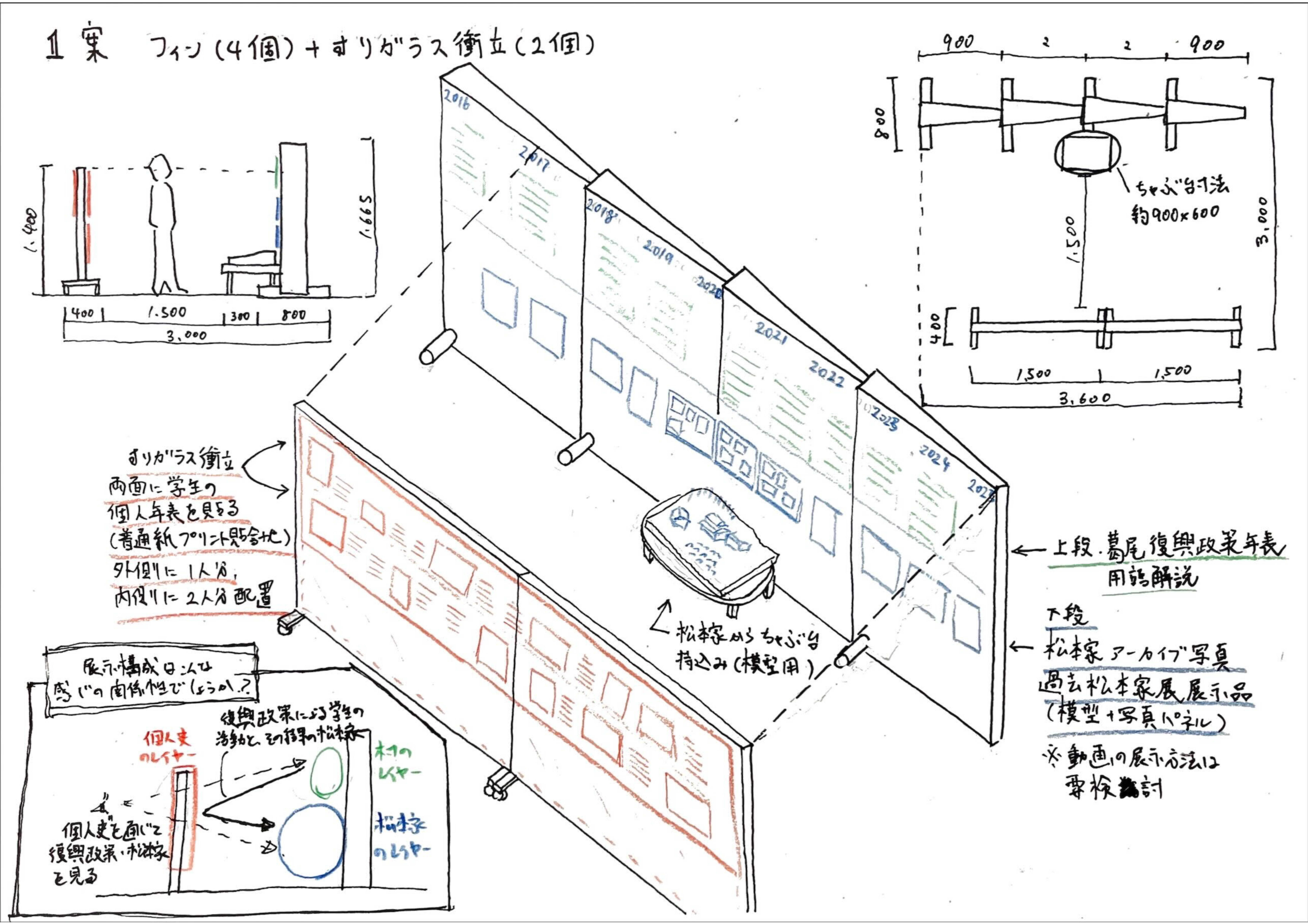

筏:ぼくたちがかねてからお世話になっていた大学の先生が、震災に関する市民の記録をアーカイブしているせんだいメディアテークの「3がつ11にちをわすれないためにセンター」(略称:わすれン!)【※4】に、松本家計画を紹介してくださったことが発端です。松本家計画にとっても、これまでの活動をアーカイブとして残しておくことは重要なことだと思ったんです。

余田:「星空と路」は、わすれン!の記録を開く場として毎年3月に開催されている展示企画です【※5】。三陸地域を中心に、テキストや写真での震災アーカイブが多くを占めています。ビジュアルに寄った展示を、震災から10年経ってから関わりはじめた人たちが行っているという松本家計画のようなケースは、少し変わっているのかもしれません。

――松本家計画が わすれン!および「星空と路」に参加することの意義について、どのように捉えていますか。

筏:参加にあたって、ぼくたちは震災のことを直接扱っているわけではないけれど、それでもいいのだろうかと思っていました。それを担当の学芸員の方に伝えたところ、「このプログラムは復興事業というより、生涯学習の一環なんです」という回答をいただきました。確かに震災と原発事故は、ぼくたちにとって避けては通れない大きな要素です。しかし一方で、復興のためだけに活動してきたというわけではないんですよね。むしろ、ひとりひとりの市民として、顕在化していなかった松本家という存在について調べ、展示や冊子をつくって外に開き、そのこれからについて考え続けてきた。人とのつながりの中で、ひとつの家に執着して。だから、その言葉を聞いてすごく腑に落ちたし、松本家計画としてやってみる価値があるなと思ったんです。

余田:確かに、自分たちでは意識していなかったけれど、松本家計画は個人的な市民アーカイブの変化形のようなものなのかもしれないですね。

——出展にあたって、どのような内容を検討しているのでしょうか。

余田:これまでの活動で出会ってきた、松本家のご家族のみなさんや、葛尾村に出入りしている若者たちの生活史的な語りは、国や村の政策的な変遷とも不可分です。葛尾村や福島を代表することはできないけれど、地域のことを捉えるひとつの視点を提供できればと思って、展示の構成を考えているところです。

——筏さんは修士課程で建築史を学ぶ現役の大学院生ですが、研究と松本家計画はどのように関係しているのでしょうか。

筏:ぼくが修士論文で取り組もうとしているのは、1970年代のヨーロッパで、工業生産と職人技能、住民の参加を組み合わせてどう建築設計全体をコーディネートできるか――ということを主題とした、建築家の理論研究です。松本家計画でも、すぐに改修や増減築をしましょうということではなく、とりあえずみんなで集まって話してみましょうとか、歴史のことを調べてみましょうといった、建物の使われ方をともに考える土壌をつくることに重きを置いています。コーヒーを出したり、ラジオを録ったりすることから、ここでの暮らしがもう一度、今までとは別のかたちで始まるのかもしれません。

-------------------

この取材に同行していた現代アートの作家が、「名乗っていないだけで、生き方がアーティストだ」とこぼしていた姿が印象的だった。他者と出会い、場のコンテクストを尊重し、表現に向かう。業界とも制度とも無縁の、人間としてとしか言いようがない営みの連続は、これからも細く長く続いていくことだろう。最後に、松本隼也さんの言葉を置いて本稿を終わりたい。松本家計画を通して実家が他者に開かれていくことに対して、懸念はありませんかと質問したときの回答だ。

松本:火事や動物被害など、安全に気をつけてくれれば、それ以外は何も心配していません。彼らは礼儀を欠くようなことは絶対にしないし、誰かに文句を言われたってここは「うち」ですから、自信を持って説明できますよ。

松本家計画は、政策的には全く理解されない取り組みかもしれません。でも、これはドキュメンタリーであって、私たちという生き物の話、つまり、人生の話なんです。良いときも悪いときも、悲しいときも嬉しいときもある。ありのままを記録しているんです。

.png)

*写真提供:筆者撮影以外は全て松本家計画

葛尾村の一軒家、松本家の来訪記録|3がつ11にちをわすれないためにセンター

(2025年10月21日11:00最終閲覧)

【※1】 葛尾村公式ウェブサイトによる

【※2】 マインクラフト:ブロックでできた三次元の世界を冒険し、自由にものづくりを楽しむことができるコンピュータゲーム。子どもが砂場で遊ぶようなその自由さから「サンドボックスゲーム」と呼ばれ、類するものに「あつまれ どうぶつの森」などがある。

【※3】 Katsurao AIR:葛尾村が主催し、Katsurao Collective が企画・運営しているアーティスト・イン・レジデンスプログラム。

【※4】 3がつ11にちをわすれないためにセンター:ギャラリーや図書館などを構える宮城県仙台市の複合施設「せんだいメディアテーク」内にあり、市民・専門家・スタッフの協働によって東日本大震災とその復旧・復興のプロセスを独自に発信、記録しているプラットフォーム。略称は「わすれン!」。

【※5】 「星空と路 2025」:年に一度実施される「わすれン!」の展示企画。リンクは2025年3月に開催されたもの。

(URLは2025年10月21日11:00最終閲覧)

2000年東京都生まれ。早稲田大学 創造理工学研究科 建築学専攻 修士課程在学中

2001年千葉県生まれ。福島県葛尾村在住。医療モビリティスタートアップ 事業開発/ソフトウェアエンジニア

1994年福島県葛尾村生まれ。神奈川県在住。2児の父

ライター。1996年兵庫県生まれ。福島県葛尾村在住。LAWS(Local Art Writer’s School)1期生